Einige Jahre des Friedens

Der relativ kurze dänische Winterfeldzug 1253 bildete den Abschluss eines Jahrzehnts wiederholter kriegerischer Auseinandersetzungen, an dessen Ende sich Brandenburg unter seinen askanischen Markgrafenbrüdern Johann und Otto als dominierende Macht im nordostdeutschen Raum hervortat. Im Wettlauf zur Oder hatte es jeden rivalisierenden Mitfürsten überflügelt und beiseite gedrängt. Die Zerwürfnisse unter den schlesischen Piasten brachte im Konzert mit dem vormals gegnerischen Erzstift Magdeburg das Land Lebus ein, womit nicht nur die Oder in großer Breite erreicht war, sie wurde dabei weiträumig überschritten. Die Pforte in das Gebiet trans odera, dem Territorium jenseits der Oder, war geöffnet. Die Landschaft war wie das alte Territorium der Mark slawisch besiedelt, und wurde seit einigen Jahren von den schlesischen Herzögen zur landwirtschaftlichen Hebung mit deutschen Kolonisten durchmischt, die auch jenseits der Oder bald bestimmend wurden, zumal in den aufblühenden Stadtsiedlungen. Gleich den Gebieten zwischen Elbe und Havel, im nächsten Expansionszug gefolgt von den Regionen zwischen Havel und Oder, verschmolzen auch die Bevölkerungsteile jenseits der Oder mit der Zeit zu jenem eigentümlichen Menschentypus, den man jetzt zwar noch nicht Märker im landsmannschaftlichen Sinne nennen konnte, aus dem dieser aber in den kommenden Jahrhunderten erwuchs.

Noch teilte sich Brandenburg das Land Lebus mit dem Erzstift Magdeburg, das seinerseits über keinen direkten Landzugang zu seiner Exklave rechts und links der Oder verfügte und daher vom guten Einvernehmen mit der Mark abhängig war, was dem Verhältnis beider Fürstentümer nur gut tun konnte, nach den vielen Jahren wiederholter Fehden und Kriege, die das einstige Verhältnis unter Albrecht dem Bären mittlerweile praktisch zerrüttet hatten. Die magdeburgischen Ambitionen an der Oder ließen mehr und mehr nach. Später fielen auch die dem Erzbistum zugehörigen Landesteile an die Mark. Die genauen Umstände lassen sich aus dem vorhandenen Urkundenmaterial bislang nicht zweifelsfrei rekonstruieren. Tendenziell ist wohl von Kauf oder Gütertausch auszugehen, nicht von feindlicher Aneignung, wenngleich es 1261 abermals zur Fehde kam, auf die später noch eingegangen wird. Obwohl das Land Lebus bei der Auseinandersetzung wohl nicht ausschlaggebend war, ist es immerhin vorstellbar, vielleicht sogar wahrscheinlich, dass nach Beilegung der Auseinandersetzungen auch die territoriale Situation im Lande an der Oder thematisiert und im Sinne Brandenburgs geregelt wurde, denn wir sehen den Erzbischof bei den weiteren Aufteilungen der brandenburgischen Gebiete, im Jahr 1263, als Zeuge und wahrscheinlich auch Schiedsrichter an der Seite der Markgrafen wirken. Doch wie erwähnt, ist das überlieferte schriftliche Material nicht ausreichend um den genauen Sachverhalt hinsichtlich des Landes Lebus zufriedenstellend zu beantworten.

Preußenfahrten der Markgrafen

Preußenfahrt, ein Begriff den wir erstmals in diesem Buch lesen. Den historischen Kontext dazu stellen wir im nächsten Kapitel detaillierter vor und steigen thematisch gleich in den im Baltikum seit 1230 entstehenden Ordensstaat der Deutschritter ein. Allgemein haben wir im Zusammenhang mit Markgraf Albrecht II., dem Vater Johanns und Ottos, über die Entstehung des Deutschritter Ordens im Heiligen Land berichtet. Eine Zusammenfassung auch dazu im nächsten Kapitel. Unter der Oberleitung des Hochmeisters Hermann von Salza, formierte sich ausgehend vom Kulmer Land ein eigener Staat dieses Ordens, der sich seither in die heidnischen Gebiete der baltischen Prußen, bis kürzlich in der Literatur eher als Pruzzen geläufig, fraß. Von Kaiser und Papst besonders legitimiert, schlossen sich den zahlreichen Militärexpeditionen mit steigendem Interesse der Adel aus allen Teilen Europas an. Die Christianisierung der Balten wurde zu einem saisonalen Dauerkreuzzug. Meist im Spätjahr sammelten sich die Kreuzfahrer und zogen über feste Routen in den Nordosten Europas, um dann mit Einbruch der Frostperiode das Kreuz mit Feuer und Schwert über die Heiden zu bringen.

Im Spätherbst 1254 versammelt der böhmische König Ottokar II. in Breslau ein Kreuzfahrerheer, um damit ins junge Ordensland zu ziehen und die dortigen Deutschordensritter bei der Christianisierung der Prußen zu unterstützen. Mit ihm war sein Schwager, der rund siebzehn Jahre ältere Markgraf Otto III. von Brandenburg, der ein eigenes Kontingent märkischer Ritter und Kriegsknechte mitführte. Den Weihnachtstag verbrachte man in Breslau, bevor der Weg über Gnesen nach Elbing ging, wo man sich mit den Streitkräften des Ordens vereinte. Einzelne Truppenansammlungen von vielen Teilen des Reichs und des europäischen Auslands waren darunter. Ein gewaltiges Heer – die Chronisten sprachen von 50.000 – 60.000 Mann, was kaum der Wahrheit entsprechen konnte, eine so große Streitmacht hätte sich in dem spärlich besiedelten Land niemals ernähren können – zog südwärts des Frischen Haffs nach Balga und dann weiter ins Samland, dem abschließenden Ziel des Kreuzzugs. Die Gegend von Medenau, südwestlich des späteren Königsbergs wurde einen Tag und eine Nacht verwüstet, danach das Gebiet von Rudau nördlich von Königsberg. Der Schrecken den die Kreuzritter unter den Prußen verbreiteten, trieb diese in hellen Scharen, unter Stellung von hochrangigen Geiseln, zur christlichen Taufe. Sodann zog das Heer weiter nach Norden, dann nach Osten und wiederholte die furchtbaren Zerstörungen in der weiten Gegend, so dass von überall die Heiden kamen um sich zu unterwerfen und taufen zu lassen. Im Anschluss ging es wieder entlang des Pregel zurück nach Westen, bis zur Mündung, wo Ottokar auf einer niedrigen Anhöhe eine Burg errichten ließ, die den Namen Königsberg erhielt, womit ein böhmischer Fürst des Reichs der Stifter der späteren Hauptstadt Ostpreußens wurde. Markgraf Otto wird als Marschall des Königs während des Feldzugs bezeichnet und es liegt nahe, dass der kriegserfahrene Schwager des Königs als militärischer Oberbefehlshaber fungierte.

Schon Anfang Februar war König Ottokar II. und höchstwahrscheinlich auch Markgraf Otto in ihre jeweilige Heimat zurückgekehrt. Für Otto III. war die Expedition ins Baltikum bereits die zweite Preußenfahrt. Schon im Januar 1249, vor sechs Jahren also, war er im Ordensland aktiv, was aus Urkundeneinträgen, in denen er unter den Zeugen aufgeführt wird, entnommen werden kann. Über den Verlauf seiner damaligen Reise liegt kein weiterführender Bericht vor.

Markgraf Johann I. tat es dem jüngeren Bruder im folgenden Jahr 1255/56 gleich und unternahm in Begleitung eines starken brandenburgischen Aufgebots seinerseits einen Zug ins Ordensland zur Unterstützung der dortigen Deutschritter. Wegen des milden Winters froren die Sumpflandschaften, hinter denen sich die heidnischen Prußen verbargen, nicht zu und Johann musste ohne etwas ausgerichtet zu haben, den Rückmarsch antreten.

Tod des Königs & Neuwahlen

Am 28. Januar 1256 starb König Wilhelm von Holland mit nicht einmal 28 Jahren im Kampf gegen aufständige Friesen. In Hoogwoud, 50 Kilometer nördlich von Amsterdam, brach er mit seinem Pferd durch die Eisdecke, wurde von seinen Feinden aufgefunden, erschlagen und ganz in der Nähe verscharrt.

In dem Moment, wo durch den vorzeitigen Tod seines Rivalen, des Staufers Konrad IV. der Thronstreit im Reich auf gleichsam tragische wie glückliche Weise entschieden wurde, und sich Wilhelm von Holland zu entfalten begann, raffte ihn selbst das Unglück eines jungen Todes dahin.

Das seit dem Tod Kaiser Friedrichs II., eigentlich schon seit dessen Absetzung durch Papst Innozenz IV., siechende Reich, erlebte jetzt das große Interregnum mit voller Härte anbrechen.

Wer sollte die Nachfolge antreten? Konrad IV. hinterließ bei seinem Tod einen unmündigen Sohn gleichen Namens, der wegen seines Alters nur unter dem Namen Konradin bekannt wurde. Er wuchs bei seinem Onkel auf, dem Wittelsbacher Herzog Ludwig II. von Bayern, gleichzeitiger Pfalzgraf bei Rhein, einem der Wahlfürsten des Reichs. Seit dem Tod des Kaisers hatte sich eine kleine Gruppe von Reichsfürsten herauskristallisiert, die das Privileg der Königswahl vorzugsweise ausübten, worunter auch der Markgraf Brandenburgs gehörte.

Eine Wahl des staufischen Knaben lehnten die Fürsten im Reich mehrheitlich ab, trotz aller Anstrengungen des bayrischen Onkels. Im sächsischen Raum brach die traditionelle Parteinahme für die Staufer ohnehin mit dem Italienzug Konrads IV. im Jahre 1251 praktisch völlig zusammen und seither war man dort auf die Linie des Papstes eingeschwenkt, von dessen Gegenkönig Wilhelm von Holland sich die Sachsen mehr Vorteile versprachen, als von den italophoben Staufern seit Friedrich II. Dieser Spross König Heinrichs VI. und einer sizilianischen Normannin, verbrachte den weitaus größten Teil seiner Regentschaft südlich der Alpen. Im Schlussjahrzehnt seines Regiments kam es dann unter den deutschen Fürsten des Reichs, zu einer einsetzenden Abkehr vom Königtum und großflächigen Autonomiebestrebungen. Im Kampf um die Herrschaft in Italien und im Bestreben eine Hausmacht von den schwäbischen Stammlanden bis nach Unteritalien samt Sizilien zu erreichen, bei gleichzeitiger Niederringung des lombardischen Aufstands der oberitalienischen Kommunen, verausgabte er sich und seine Parteigänger im Kampf gegen Papst und Opposition. Dem Ziele ganz nahe, blieb der Erfolg am Ende aus. Der Blick auf das Reich nördlich der Alpen wurde sträflich vernachlässigt, die zentripetalen Kräfte nicht in ihrer vollen Ausprägung wahrgenommen. Der Mangel einer königstreuen Reichskirche, als Gegengewicht zu den nach Unabhängigkeit strebenden weltlichen Fürsten, war offenkundig geworden. Das fehlende Vertrauen in den Sohn Heinrich VII. als eingesetzten Mitregenten, die offen ausgetragene Rivalität und schlussendliche Absetzung Heinrichs, beraubte den Kaiser der einzigen Handhabe im deutschen Reichsteil eine stauferfreundliche Reichspolitik aufrecht zu halten. Die Einsetzung seines Sohnes Konrad IV. als Mitkönig aber nicht Mitregenten, führte zwar zu keinem innerfamiliären Kompetenzgerangel mehr, sorgte aber für ein reales Machtvakuum und Zerfall der Königsautorität. In diesem Klima allgemeiner Auflösung, schwangen sich neben den traditionell einflussreichen Erzbischöfen aus Mainz, Köln und Trier, weltliche Fürsten wie die Wittelsbacher in Bayern und am Rhein, die Přemysliden in Böhmen, oder die Askanier in Sachsen-Wittenberg und Brandenburg in die oberste Riege auf. Im gleichen Zeitraum verloren die Erzstifte Magdeburg und Bremen spürbar an Einfluss gegenüber den erwähnten rheinischen Kirchenprovinzen. Trotz einer neuerlichen Bündelung des welfischen Besitzes in Sachsen unter Herzog Otto I. von Braunschweig-Lüneburg, gelang es diesem Fürstengeschlecht nicht mehr in die erste Garnitur aufzusteigen. In den entscheidenden Jahren, die dem Tod des Kaisers folgten, starb auch Herzog Otto I. und die Rivalitäten unter den Söhnen Albrecht und Johann lähmten höhere Ambitionen der Welfen. Doch immerhin blieben sie in Wartestellung, ebenso wie das meißnische Haus Wettin, das unter Markgraf Heinrich III. zu einer starken Mittelmacht zweiter Ordnung im Reich wurde.

Konradin wurde wegen seines Knabenalters als Königskandidat abgelehnt, eine Parallele zum Großvater Friedrich II., der nach dem frühen Tod des Vaters wegen seines damals kindlichen Alters und der damit verbundenen Regierungsunfähigkeit, nicht gewählt wurde, für eine Wahl überhaupt nicht erst in Betracht gezogen wurde. Der Onkel zog entsprechend die Kandidatur seines Mündels frühzeitig zurück. In Sachsen dachte man ohnehin an einen eigenen Kandidaten. Für das Frühjahr wurde nach Magdeburg ein Wahltag ausgeschrieben, der aber von den rheinischen Erzbischöfen als zu Abseits gelegen abgelehnt wurde, was nichts weiter als ein Vorwand war. Man einigte sich also auf den traditionellen Wahlort Frankfurt am Main. Die beiden Askanier Johann von Brandenburg und Albrecht von Sachsen-Wittenberg standen hinter dem ursprünglichen Vorstoß die Wahl ins sächsische Gebiet zu legen. Der langjährige verbündete Herzog Otto III. von Braunschweig-Lüneburg war 1252 verstorben, sein Sohn Albrecht, Neffe der Brandenburger Markgrafen, in Salzwedel bei der brandenburgischen Großmutter erzogen, unterstützte erwartungsgemäß das Vorhaben.

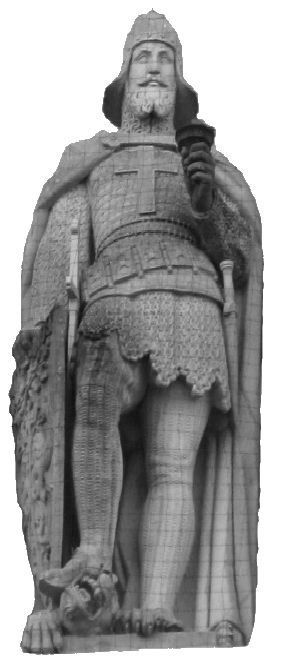

Bei dem Kandidaten handelte es sich um Markgraf Otto III. von Brandenburg. Erstmals kandidierte also ein askanischer Vertreter für das Amt des Reichsoberhaupts, ein Hinweis auf die hohe Relevanz die der Mark und seinen Fürsten mittlerweile zugekommen war. Die Wahl Magdeburgs als Austragungsort der Kür, war mit Berechnung gewählt. Sie sollte für den Fall einer erfolgreichen Wahl Ottos die Verlagerung des Reichsmittelpunkts zurück zur einstigen Residenz Ottos des Großen herausstellen und gleichzeitig die Magdeburger Kirchenprovinz und seinen Metropoliten, den Erzbischof stärken, dessen Bedeutung, es wurde erwähnt, stark am sinken war. Dass Otto und nicht der nur wenig ältere Johann kandidierte, darf auf den Namen zurückgeführt werden, so eigentümlich das im ersten Moment klingen mag. Königliches Blut floss nicht in den Adern der Askanier aber immerhin trug Markgraf Otto den Namen des großen sächsischen Königs, Bezwingers der Ungarn und Einer des Reichs, Otto dem Großen. Es war in einer nach Symbolen heischenden Zeit immerhin ein Pluspunkt. Käme es tatsächlich zur Wahl, würde der brandenburgische Markgraf in der Reihe als Otto V., nach Heinrich I., Otto I., Otto II., Otto III., Lothar III. und Otto IV., das siebte sächsische Reichsoberhaupt darstellen.

Mit der misslungenen Festlegung Magdeburgs als Wahlort, erhielt das Vorhaben der Sachsen frühzeitig einen schweren Schlag. Es musste nach Möglichkeiten gesucht werden die rheinischen Erzbischöfe für ihren Kandidaten zu gewinnen. Hierzu galt es über Umwege auf diese Einfluss zu nehmen.

Unter all den Fürsten des Reichs hatten sich zwar die sieben schon erwähnten Territorialherren als die bevorrechtigten Wähler herauskristallisiert, doch noch war ein breiterer Konsens unter den Fürsten, Prälaten sowie, und das war seit den Staufern neu hinzugekommen, unter den freien Städten erforderlich, wenn auch nur pro forma. Entsprechend schreibt Markgraf Johann I. an die in Würzburg sich versammelnden Vertreter des deutschen Städtebundes einen Brief, um sie für seinen Bruder zu gewinnen. Jene hatten ihn ihrerseits zuvor als einen der sieben Wahlfürsten angeschrieben und um eine einmütige, den Frieden im Reich erhaltende Wahl eines neuen Oberhaupts ersucht. Die Ökonomie der freien Städte hing in hohem Maß von geordneten Verhältnissen im Reich ab, weswegen sie einem starken, handlungsfähigen Monarchen, der einerseits ihre Freiheiten, andererseits die Handelswege durch wirkungsvolle Landfriedensordnungen zu schützen vermochte, besonders zugetan waren. Sie steuerten dem König zur Wahrung ihrer und des Reichs Interessen erhebliche Summen zum Unterhalt seiner Ausgaben bei. Die freien- oder Königsstädte, Reichsstädte für gewöhnlich auch genannt, wenn es auch Unterschiede gab, füllten in dieser Weise die entstandene Lücke, die das aufgelöste Reichskirchensystem hinterlassen hatte und gab dem jeweiligen Oberhaupt des Reiches ein Instrument wider die sich autonomisierenden Territorialfürsten an die Hand.

Auf den genauen Wortlaut des Schreibens Johanns gehen wir nicht näher ein und fassen stattdessen den Inhalt zusammen. Er lobt zunächst die Friedensliebe der Städte, zählt hierzu einige auf, darunter Frankfurt am Main, Köln, Mainz, Speyer, Worms, Hagenau, Straßburg, Würzburg, Aachen, Gelnhausen, Friedberg, Boppard, Oppenheim u.a., bedankt sich für deren Schreiben an ihn und teilt mit, dass er in seinem Bruder Otto III., den geeigneten Kandidaten für den Thron sieht und ihm seine Stimme geben wird. Der Brief war datiert auf den 5. August 1256 und in Wolmirstedt in der Altmark ausgestellt. Mit gleichem Datum und Ausstellungsort und gleichlautendem Inhalt schrieben die Herzöge Albrecht von Sachsen-Wittenberg und Albrecht von Braunschweig-Lüneburg, der Neffe des Kandidaten, an die Städteversammlung. Und auch Markgraf Otto III. schickt von dort aus einen Brief nach Würzburg, worin er mitteilte, dass er auf Rat und Bitte der Fürsten, Edlen und anderer Freunde, geistliche wie Laien, bereit sei, Leib und Leben, Freunde und alle Habe für die königlichen Würde im Dienste Gottes zu opfern, in der Hoffnung, dass der Allmächtige ihm diese Last leicht machen möge. Er bitte daher die Städte am 8. September zum Hoftag in Frankfurt zu erscheinen, damit sie im Falle von Auseinandersetzungen für die Seite Stellung beziehen, der Unrecht getan würde.

Da alle Schreiben am gleichen Ort ausgestellt wurden, der Inhalt in die gleiche Richtung abzielte, müssen wir annehmen, dass sich diese sächsischen Fürsten ganz gezielt in Wolmirstedt trafen um sich miteinander abzustimmen.

Zehn Tage später wurden die erwähnten Briefe in Würzburg vor den versammelten Vertretern der anwesenden Städte verlesen, die daraufhin beschlossen, zu dem genannten Hoftag nach Frankfurt Abordnungen ihrer Städte zu senden.

Der ausgeschriebene Tag zu Frankfurt fand nicht statt, die Wahl Ottos III. von Brandenburg zum römischen deutschen König erfolgte nicht. Als gesichert galten die Stimmen seinen Bruders und des askanischen Verwandten aus Sachsen-Wittenberg. Die Stimme König Ottokars II., seines böhmischen Schwagers galt schon als nicht mehr sicher. Dieser hatte wegen Chancenlosigkeit auf eine eigene Kandidatur verzichtet, gleichwohl er Interesse zeigte. Das Städteschreiben, bei dem unter den Adressaten vor allem die rheinischen Städte Mainz, Köln, Worms, Speyer, Boppard, etc. waren, zielte darauf ab die Erzbischöfe aus Mainz, Köln und Trier zu gewinnen. Die Hoffnung der Partei Markgraf Ottos war, diese Städte zu instrumentalisieren so dass sie Einfluss in ihrem Sinne auf die rheinischen Wahlfürsten nehmen könnten, doch war zum Wahlentscheid längst ein gänzlich anderer Aspekt ausschlaggebend, der Stimmenkauf. In England hatte sich der dortige König Heinrich III., Sohn Johanns ohne Land und Neffe des illustren Richard Löwenherz, großes vorgenommen. Im Konzert mit seinem Bruder Richard, Graf von Cornwall, suchte er zum einen die römisch-deutsche Krone für den Bruder zu erlangen, gleichzeitig das Königreich Sizilien für den eigenen Sohn. Das Mittel für beides war Geld, gewaltige Summen. Papst Alexander IV. verlangte für die Akzeptanz der englischen Ambitionen hinsichtlich Siziliens, die gigantische Summe von 135.000 Mark Silber, um damit seine und seiner Vorgänger angeblich aufgewandten Kosten im Kampf mit den Staufern zu kompensieren. Dagegen nahmen sich die 28.000 Mark Silber, die den Erzbischöfen von Köln und Mainz sowie dem Wittelsbacher Herzog als Handsalbe, als Bestechungsgeld für ihre Stimme bezahlt wurden, geradezu geschenkt aus. Dergleichen, immer noch unerschwinglich hohe Summen, waren vom Brandenburger Markgrafen Otto III. nicht zu leisten, weswegen seine Kandidatur, in Ermangelung der Stimme des böhmischen Neffen, chancenlos wurde und er sie daraufhin zurückzog. Konrad von Hochstaden, Erzbischof von Köln war unter all den bezahlten Parteigängern der größte Nutznießer. Von ihm hing der Ausgang der Wahl alleine ab. Nachdem seine Gier befriedigt war, zog er im Dezember 1256 nach England, wo er Richard von Cornwall am 26. des Monats in London die Krone des Reichs anbot. Ein scheinheiliger Akt, eine Anmaßung des Kölner Metropoliten, der sich damit herausnahm für das ganze Reich zu sprechen, tatsächlich aber nur der höchstbestochenste aller Krämerseelen unter den deutschen Fürsten war, solche, die sich nicht zu schade waren die Krone des Reichs selbst an Fremde zu verschachern.

Am 13. Januar 1257 wählten die drei gekauften Fürsten, es waren der Kölner Erzbischof Konrad von Hochstaden, der Mainzer Erzbischof Gerhard von Dhaun sowie Pfalzgraf Ludwig II. genannt der Strenge, gleichzeitiger Herzog von Oberbayern, zu Frankfurt Richard von Cornwall, den Bruder des englischen Königs, zum neuen Oberhaupt des Heiligen Römischen Reichs. Man muss sich diese drei Namen merken, sie verkauften für 30 symbolische Silberlinge des Reiches Zukunft, womit der Ansehensverlust der Krone unter den Reichsfürsten kaum deutlicher ausgedrückt werden konnte. Die vier sonstigen Wahlfürsten, darunter Johann I. von Brandenburg, waren der Wahl ganz fern geblieben, sie sparten sich die Kosten und Strapazen einer mühevollen Reise.

Am Zerfall der königlichen Autorität trug die Italienpolitik Kaiser Friedrichs II. einen großen Anteil. Der gravierende Mangel an Wertschätzung für Königtum und Reich kann nicht allein nur den partikularen Interessen der reichsunmittelbaren Fürsten zugeschoben werden. Die unzureichende kaiserliche Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse des Reichs nördlich der Alpen, seine jahrzehntelange Abwesenheit, förderten, ja forderten die lange schon schwelenden Unabhängigkeitsbestrebungen geradezu heraus. Friedrichs Versuch Unteritalien und Sizilien dem Reich anzugliedern, rief die unversöhnliche Feindschaft des Kirchenstaats auf den Plan, der sich zwischen einem drohenden Großreich der Staufer eingeklemmt sah, womit die eigenen Ambitionen in Italien bedroht, ja beendet würden. Die Dynastie der Staufer wurde zum Inbegriff des päpstlichen Feindbilds. Alleine schon ein legitimes, männliches Mitglied dieser Familie zu sein, reichte den päpstlichen Zorn herauszufordern. Im Reich wurden die Fürsten der zahlreichen Kriege auf fremder Erde müde. Die Unterstützung für die staufische Hausmachtpolitik unter dem Deckmantel imperialer Reichspolitik, entfremdete den Norden des deutschen Reichsteils fortwährend, wir hatten es andernorts erwähnt.

Kehren wir zur Königswahl zurück. Als ob die Wahl eines fremdländischen Kandidaten zum Haupt des Reiches nicht schon Anlass zur Klage genug wäre, obwohl mit dem böhmischen König Ottokar II. und dem Brandenburger Markgrafen Otto III., zwei Kandidaten aus dem Reich sich anboten, strebte der Trierer Erzbischof Arnold II. von Isenburg einen ebenfalls ausländischen Gegenkönig an. Arnold von Isenburg, der vom Geldregen aus England nicht profitierte, war deswegen kaum minder gierig als seine rheinischen Genossen. In König Alfons X. von Kastilien glaubte er wegen dessen staufischer Abstammung mütterlicherseits, einen würdigeren Kandidaten für den Krone gefunden zu haben, weswegen er bei den Askaniern Albrecht von Sachsen und Johann von Brandenburg Werbung machte. Eine scheinheilige Posse, das Ganze. Immerhin gehörte auch er zu jenen Parteigängern, welche die beiden bisherigen, antistaufischen Gegenkönige, Heinrich Raspe und Wilhelm von Holland unterstützten und der Wahl Konradins, des letzten lebenden, legitimen männlichen Staufers eine deutliche Absage erteilten. Dass er ausgerechnet beim kastilischen König seine staufische Gesinnung wiederentdeckte, fällt schwer zu glauben. Die Askanier in Brandenburg und Sachsen ließen sich für den Kandidaten gewinnen und auch sie können nicht frei von Kritik bleiben. Wenn auch keiner Geld empfing, noch Privilegien, noch dass sie selbst zur Gegenwahl anwesend waren. Wohl aus reinem Trotz gaben sie dem Gegenkandidaten ihre Stimme, vielleicht in der Hoffnung, dass sich beide, gemeinsam mit ihren jeweils rheinischen Anhängern an die Gurgel gingen und die Krone anschließend doch noch und umso leichter an Brandenburg fiele.

Am 9. April wurde Alfons X. von Kastilien offiziell zum Gegenkönig gewählt, auch er erhielt drei der sieben Stimmen. Ottokar II. von Böhmen enthielt sich erneut, er neigte weder dem einen, noch dem anderen zu und war in dieser Hinsicht vielleicht der konsequenteste, reichspatriotischste Fürst von allen, wenn auch das eigentliche Motiv seiner Enthaltung, kaum mehr als ein eingeschnappt sein war. Das Heilige Römische Reich hatte abermals zwei Könige. Zwei in der Ferne lebende Könige, deren Refugien weit jenseits aller bisherigen Einflusssphären des lagen und wo jeder für sich schon genug Probleme in seiner Heimat zu bewältigen hatte. Man kommt kaum um den Verdacht herum, als dass am Ende die Wahl bewusst auf Kandidaten fiel, deren Handlungsfähigkeit mehr als begrenzt war und wo den jeweiligen Parteigängern im Reich dadurch große Handlungsspielräume und Freiheiten erwuchsen.

Das Interregnum nahm in voller Härte seinen lähmenden, das Reich innerlich und äußerlich zersetzenden zersetzenden Lauf.

Erbteilung, Ende der gemeinsamen Regentschaft

Johann und Otto hatten aus drei Ehen zusammen elf Söhne. Der Fortbestand der askanischen Dynastie in Brandenburg war damit zweifelsfrei gesichert aber gleichzeitig war die Integrität des brandenburgischen Gebiets dadurch auf das Schlimmste gefährdet. Sollten alle Söhne, nach Abzug jener die für eine geistliche Laufbahn vorgesehen waren, mit einem Erbteil dereinst bedacht werden, zerfiele die Mark als Fürstentum und seine Landesherren versanken im Reich in der Bedeutungslosigkeit. Ob das noch junge, nirgendwo verbindlich verankerte Kurrecht, das Recht zur Königswahl, in diesem Fall bei Brandenburg verbliebe, durfte bezweifelt werden. Ob überhaupt der Friede unter den drei Linien der ersten Generation, nämlich den beiden sogenannten Johanneischen Linien aus erster und zweiter Ehe Markgraf Johanns I. und der Ottonische Zweig aus der Ehe Markgraf Ottos III., gewahrt bliebe, war alles andere als sicher. Die Erfahrungen seit Menschengedenken gaben diesbezüglich wenig Anlass zur Hoffnung. Es war nur zu wahrscheinlich, dass sich Brandenburg in einem langen Erbkonflikt destabilisierte und seine Nachbarn diese Schwäche ausnutzten.

Johann und Otto, die mittlerweile seit gut dreißig Jahren einmütig und überaus erfolgreich regierten, ungewöhnlich, ja außergewöhnlich genug, waren diese Gefahren nur zu bewusst. Sie wogen die Umstände reiflich ab und entschlossen sich noch zu Lebzeiten ihre Landschaften einvernehmlich untereinander aufzuteilen. Damit wurden zunächst die Interessensphären zwischen beiden Hauptlinien festgelegt und beide Stammväter konnten innerhalb dieser unter den jeweiligen Söhnen einerseits weiter abgrenzen, andererseits zwischen beiden Hauptlinien einend einwirken, mit dem Ziel die Mark Brandenburg als ein geeintes Fürstentum zu erhalten.

Bereits in den frühen 1250’er Jahren begannen hierzu wohl schon die Erwägungen, vermutlich spätestens ab der Zeit, als erste Teile des Landes Lebus jenseits der Oder, gemeint ist die dort entstehende Neumark, zu Brandenburg kamen. Zwischen 1258 und 1260 wurde die eigentliche Teilung vollzogen. Maßgabe der Teilung war die wirtschaftliche und infrastrukturelle Leistungsfähigkeit der Landschaften nicht die Größe. Verfügte die Ottonische Linie, gemäß der Vereinbarung zwar die größere Flächenausdehnung, so waren diese Gebiete jedoch weniger bevölkert, mit weniger Ministerialen, nichtadligen Lehnsmännern, und auch infrastrukturell geringer erschlossen, des Weiteren nicht zusammenhängend.

Schauen wir uns den Teilungsvorgang genauer an, er gibt uns einen Hinweis, wie noch nach all der Zeit das Verhältnis beider Brüder völlig ungetrübt war. Anfang des Jahres 1258, wahrscheinlich im Januar, spätestens zu Beginn des Februars wurde unter unabhängier Aufsicht des Kulmer Bischofs Heidenreich, dem Dominikanerorden angehörig, die Teilung vollzogen. Bischof Heidenreich galt als geschickter Unterhändler und prominenter Missionar im Baltikum. Zumindest Markgraf Otto III. kannte ihn näher, denn der Bischof war anlässlich des Winterfeldzugs 1255 ins Samland, im Heer König Ottokars II., bei dem Otto III. wahrscheinlich den militärischen Oberbefehl hatte. An welchem Ort die Teilung vollzogen wurde ist unbekannt, es ist hierzu nichts überliefert, wir wissen nur, dass es anlässlich einer Messe war und dass die zu teilenden Landschaften je auf ein Pergament geschrieben wurden, worauf beide nebeneinander auf dem Altar ausgelegt wurden. Markgraf Johann I., als der Erstgeborene, durfte wählen und entschied sich für den rechts abgelegten Brief, der linke blieb dem jüngeren Otto. Der Hinweis auf Messe und Altar gibt uns nur Klarheit über den Rahmen aber es bleibt ungewiss in welcher Kirche der Teilungsakt vollzogen wurde. Der Dom zu Brandenburg kann wahrscheinlich ausgeschlossen werden, es wäre sonst zweifelsfrei der Brandenburger Bischof anwesend gewesen.

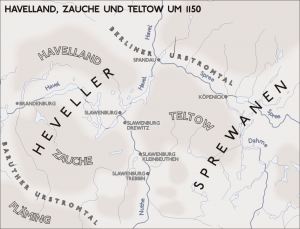

Der erstgeborene Johann erhielt für seine Linie eine zusammenhängende Landmasse rechts der Elbe, das Land Havelberg ohne das dem Bistum Havelberg zugehörige Gebiet, den größten Teil des Havellands, weiter die Landschaf Ruppin, das Ländchen Glin, nordwestlich von Berlin und die Uckermark. Otto und seine Linie erhielt die Prignitz, den Rest des Havellands mit der Residenz Spandau, die Zauche, den Teltow mit Berlin-Cölln, den Barnim und die Landschaft Stargard.

Ungeteilt blieb zunächst noch die alte Residenzstadt Brandenburg an der Havel, Namensgeberin von allem, wie auch die Altmark und damit sowohl die älteste Stadt der Mark, als auch die älteste Provinz, aus der heraus vor Generationen alles seinen Anfang nahm. Ungeteilt blieben auch zwei Gebietserwerbungen um die zur Zeit der Teilung mit Magdeburg gestritten wurde. Mit dem Erzstift lag man also wieder einmal im Streit. Dieses Mal ging es um den brandenburgischen Kauf der Grafschaft Seehausen, die von Bischof Ludolf II. von Halberstadt veräußert wurde, der aber nie beim Papst Anerkennung fand. Ludolfs Nachfolger oder Gegenbischof, wie immer man es sehen möchte, bestritt die Rechtmäßigkeit des Verkaufs, und veräußerte seinerseits die Grafschaft ein weiteres Mal, diesmal an Magdeburg. Der Papst stand in der Angelegenheit auf der Seite Magdeburgs und forderte Brandenburg zur Räumung und Aushändigung auf. Das der Papst sich in dieser Angelegenheit wider die Interessen der Markgrafen stellte, ist wohl als Retourkutsche zu verstehen. Mit ihrer Parteilichkeit anlässlich der Königswahl zugunsten des Gegenkandidaten Alfons, statt des päpstlichen Kandidaten Richard, postierten sie sich gegen die Interessen des Heiligen Stuhls und mussten jetzt dessen Ungnade ertragen. So lange man mit Magdeburg nicht im Reinen war, sollte weder das Land Lebus links der Oder, noch die Teile rechts davon, die sich zusammen mit den nördöstlich angrenzenden Neuerwerbungen zur Neumark zu formen begannen, aufteilen. Überhaupt blieb man trotz der vorgenommenen Teilung bei einer gemeinsamen Hofhaltung. Beide Großfamilien, so darf man es ohne jede Scheu und Übertreibung nennen, lebten mit Unterbrechungen, gemeinsam unter einem sinnbildlichen Dach. Vielleicht ein gutes Omen für die Zukunft der späteren Mark, als ein zwar innerfamiliär geteiltes aber politisch weiterhin geeintes Fürstentum. Zuletzt war da auch noch der Oberlausitzer Pfandbesitz, auch dieser wurde für den Moment noch von der Teilung unberührt gelassen. Dass die Teilung zu gleichen Stücken erfolgte, hieraus für die nächste Generation keine Hypothek auf den zukünftigen Frieden entstand, war beiden Brüdern, besonders dem älteren Johann, der das Vorzugsrecht bei der Wahl hatte, besonders wichtig, denn um den Friedenserhalt unter den zukünftigen Erben ging es. Um dem ganzen Vorgang der Teilung eine maximale Neutralität und Unanfechtbarkeit zu geben, wurde eine Gruppe von Sachverständigen herangezogen, die alles beobachten und überhaupt den Teilungserstvorschlag zuvor nach den Vorgaben der Brüder ausarbeiteten. Sie stellten fest, dass beide Teile an Einkünften etwa gleich waren, das aber Johanns Anteil die besseren Böden, Weiden und mehr Holz hatte, ferner einen höheren Anteil an Menschen. Otto wurde deswegen in den kommenden beiden Jahren mit Gebieten aus den erwähnten, noch ungeteilten Landesteilen kompensiert. So erhielt er das Land Lebus, die Grafschaft Seehausen, über die er sich dann mit dem Magdeburger Erzbischof verglich und Teile der Neumark, der Rest ging an Johann. Weiter fiel der nördliche Teil der Altmark an ihn, mit Salzwedel als Zentrum und an Johann die südliche Altmark mit Stendal, hierauf kommen wir noch zu sprechen.

Alles zielte ohnehin nicht auf eine tatsächliche Teilung und Separierung ab. Der Plan war das genaue Gegenteil. Zunächst sollte unter den Hauptlinien eine nur nach innen wirksame Teilung erfolgen, damit sich die Söhne Johanns und Ottos in den jeweils getrennten Bereichen ihrer Väter einbringen und auf die einstige Nachfolge vorbereiten konnten. Das Vorbild der noch lebenden Markgrafen alleine bot hierzu ein überragendes Beispiel. Sicher konnte niemand erwarten, dass unter elf Söhnen nicht wenigstens der eine oder andere aus der Art schlug, doch wenn wenigstens der größere Teile einmütig blieb, konnte ein etwaiger Ausreißer gegebenenfalls wieder eingefangen werden, zumindest bliebe der Gesamtschaden für die Mark begrenzt.

Noch lebten die beiden großen Markgrafen und erfreuten sich guter Gesundheit, mit Glück, Fleiß und gutem Beispiel, konnte ihnen ihr Vorhaben gelingen. Ihr eingeschlagener Weg zeigte großes staatsmännisches Geschick und weise Voraussicht. Die Verbundenheit mit dem Erbe ihrer Vorväter und dem erreichten Zuwachs unter ihrer bislang segensreichen Regentschaft war Hauptantrieb ihrer letzten Regierungsphase.

Klosterneugründung – Grablege

Der formellen Teilung Brandenburgs, folgte unmittelbar die Einrichtung eines eigenen Hausklosters für die Johanneische Linie durch die Markgrafen. Vorbild dazu war das bisherige Familienkloster der brandenburgischen Askanier, das der Großvater Otto I. 1180 in der Zauche errichten ließ. Wieder wurde der Zisterzienserorden damit beauftragt. Mit diesem Schritt wurde der Linie Johann I. eine zukünftige Grablege geschaffen. Lehnin blieb der Linie Ottos III. vorbehalten, wo die askanischen Ahnen lagen. Die Maßnahme, so kurz nach der Teilung, kann vielleicht als Hinweis gewertet werden, dass zum jetzigen frühen Zeitpunkt beide Markgrafen, trotz aller guten Vorsätze, für alle Fälle notwendige Vorkehrungen trafen, sollte es doch zu einer realen, politischen und nicht nur innerdynastischen Separierung kommen.

Am 13. Februar 1258 holten die Markgrafen die Erlaubnis zur Klostergründung beim Brandenburger Bischof Otto von Mehringen ein. Südlich von Angermünde, am Parsteiner See sollte das zukünftige Marienkloster entstehen. Die Stiftungsurkunde stellten die Brüder am 2. September des gleichen Jahres in Spandau aus, ihrer zwischenzeitlichen Hauptresidenz. In der Urkunde schenkten sie dem Kloster Lehnin – es wurde mit dem Aufbau Mariensees, das eine Filiation, somit ein Tochterkloster wurde, beauftragt – umfangreiche Gebiete um den ganzen Parsteiner See, darunter vier slawische Dörfer. In weiteren acht Dörfern wurden dem Kloster Land zugestanden, sowie eine Anzahl Seen zum alleinigen Gebrauchs. Das Kloster selbst wurde auf dem Pehlitzwerder, einer Insel am Südende des Sees errichtet. Die Anlage eines Klosters auf einer verhältnismäßig kleinen Insel war atypisch, schon nach wenigen Jahren wurde die Verlegen ins wenige Kilometer südwestlich gelegene Chorin beschlossen und ab dem Jahre 1266 in Angriff genommen. Aus dem Kloster Mariensee wurde das Kloster Chorin, weswegen zwei offizielle Gründungsdaten, 1258 und 1266 existieren.

Die Neuanlage eines Klosters der Dimension wie es Marienseee, bzw. Chorin war, diente freilich nicht nur der Frage einer letzten Ruhestätte für die Fürstenlinie Johanns. Das fast rein slawisch besiedelte Gebiet war schon seit den Anfängen des dreizehnten Jahrhunderts christianisiert, demgemäß bestand die Rolle der Mönche auch nicht im Missionarsdienst, wie das bei Lehnin vor mehr als 70 Jahren der Fall war. Seine Hauptaufgabe war die wirtschaftliche Erschließung der Region, der Landesausbau nach klassischem, man möchte sagen, askanischem Muster. Darum wählte man auch wieder den Zisterzienserorden, dessen straffe Strukturen und Ordensregeln für die Aufgabe bestens geeignet war. Die Erfahrungen mit Lehnin waren in dieser Hinsicht hervorragend und so war die Gründung einer oder mehrerer Filiationen lange überfällig. Da in geistigen Belangen die Bischöfe von Brandenburg nicht außen vor gelassen werde konnten, diese traditionell dem Prämonstratenserorden angehörten, waren die Markgrafen gut beraten sich einvernehmlich mit dem Domkapitel zu einigen. Im nahegelegenen Oderberg existierte schon seit 1232 das Kloster Civitas Dei, ein Pärmonstratenserkloster, dessen Mutterkloster in Brandenburg an der Havel lag. Selbst wenn die Landesherren in ihrem Fürstentum grundsätzlich am längeren Hebel waren, konnte es nur vernünftig sein, um spätere Konflikte noch vor Grundsteinlegung auszuschließen, des Bischofs Segen vorher einzuholen. Die märkische Landesteilung unter den Brüdern bot den passenden Anlass und so ging alles Hand in Hand.

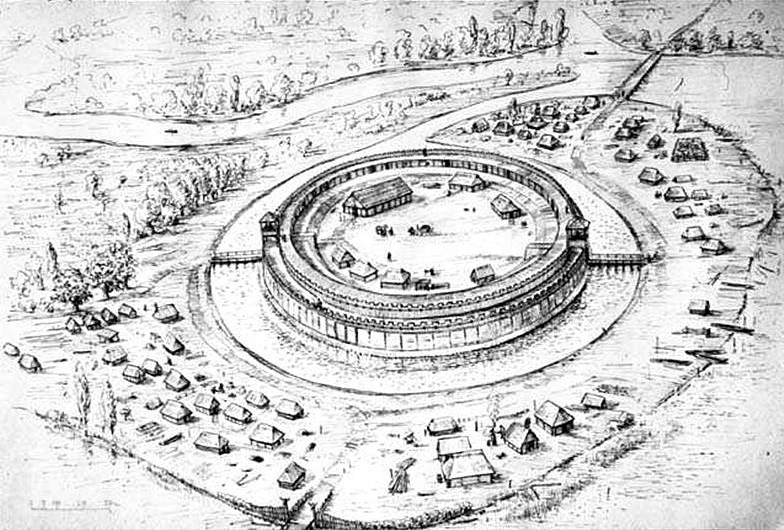

Über die Gründe die zur Wahl des Orts auf dem Pehlitzwerder führten, wird bis heute diskutiert. Wir erwähnten es, die Anlage auf einer nicht sonderlich großen Insel war untypisch, immerhin bestand die Aufgabe der Mönche nicht die Abgeschiedenheit zwecks eigener Einkehr zu nutzen, sondern die Gegend infrastrukturell zu erschließen und damit den tatkräftigen Austausch mit den Menschen der Region zu suchen. Vielleicht war alles eine Vorsichtsmaßnahme, möglicherweise waren die Slawen, sie gehörten zum Stamm der Ukranen welche der Uckermark ihren Namen gab, noch nicht durchgehend befriedet. Es ist daneben nicht auszuschließen, dass der Bau des Klosters an einem Ort, wo die Askanier im Grenzgebiet zu Pommern eine Ringwallburg unterhielten, bewusster Machtbeweis gegenüber den immer wieder renitenten pommernschen Herzögen darstellte, gleichwohl diese formell Vasallen Brandenburgs waren.

Chorin hatte für die Landesentwicklung im Nordosten Brandenburgs, links der Order, bald den gleichen Stellenwert wie es Lehnin für das Havelland westlich von Spandau hatte. Gleich seinem Mutterkloster genoss es umfangreiche Freiheiten. So besaßen die Mönche in der ganzen Mark Zollfreiheit für die Dinge des eigenen Bedarfs, unterstand keinem markgräflichen Vogt oder Schultheiß und war frei von weltlichen Gerichten.

Einigung im Streit mit Magdeburg

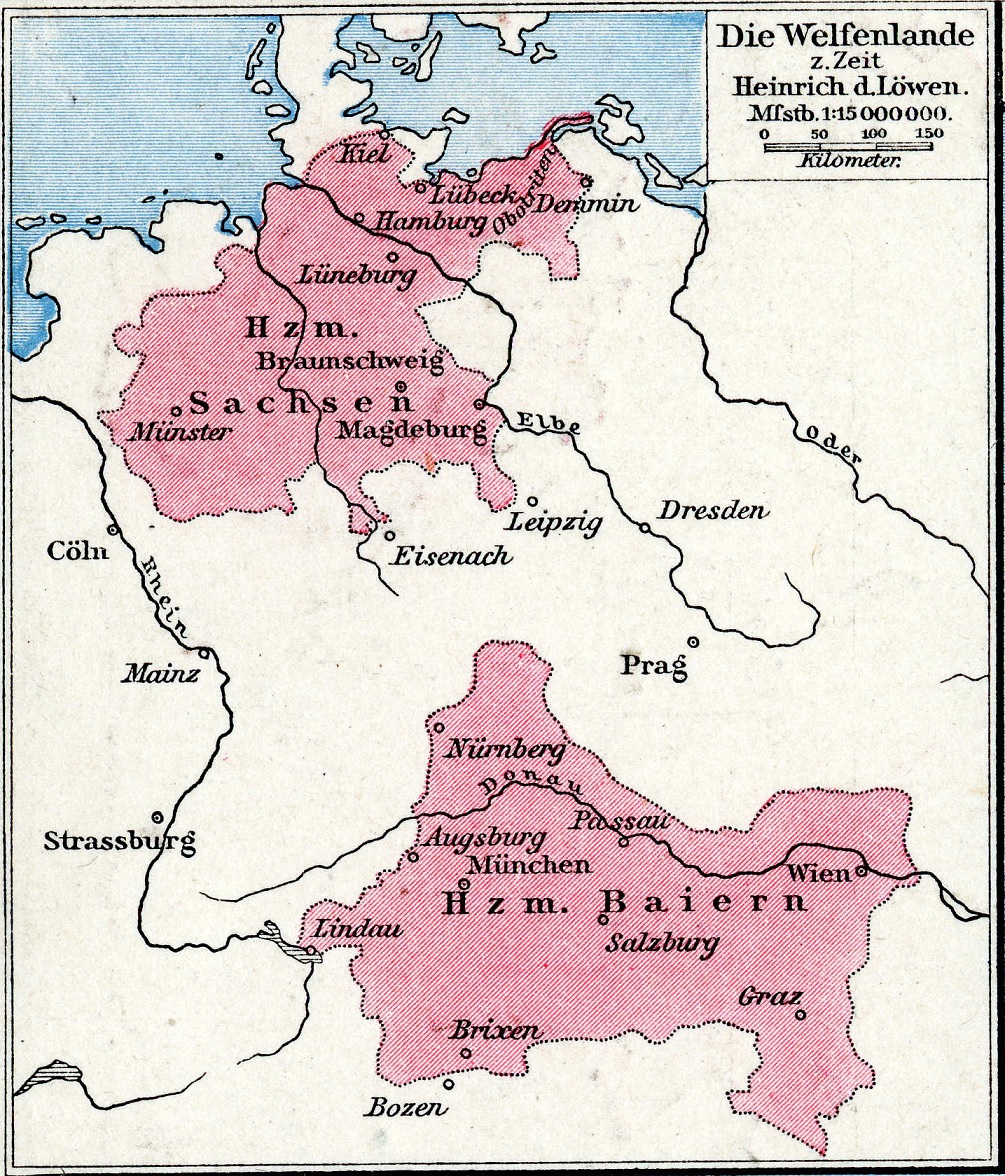

Auseinandersetzungen mit dem Erzbistum Magdeburg, gleich welcher Art sie waren, begleiteten die Markgrafen Johann und Otto seit dem Tod ihres Vaters. Sobald die Konflikte aus der diplomatisch geführten Ebene heraustraten und handfestbwurden, suchte sich Magdeburg immer mit anderen Fürstentümern zusammenzutun, so anlässlich der Halberstädter Fehde oder des Teltow-Kriegs. Hatten die Markgrafen im Streit mit dem Halberstädter Bischof noch das Nachsehen, wir erinnern uns, Markgraf Otto geriet sogar in Gefangenschaft und musste freigekauft werden, setzten sich die nun im Kriegshandwerk erfahren gewordenen Brüder zukünftig erfolgreich durch und errangen hierdurch ihre baldige Vormachtstellung im ostsächsischen Raum. Diese Rolle hatte das Erzstift Magdeburg, zumindest was den politischen Einfluss auf das staufische Kaiserhaus betraf, spätestens seit der Entmachtung Heinrichs des Löwen und der Zerschlagung der welfischen Machtstellung in Norddeutschland inne.

Unter Kaiser Friedrich II., der im nördlichen Reichsteil zumeist abwesend war, verlor Magdeburg, dass sich zu Beginn des dreizehnten Jahrhunderts verstärkt in der lokalen Territorialpolitik und im Landesausbau engagierte, an Einfluss. Das politische Schwergewicht war wie zu den Zeiten der Salier, an den Rhein zurückgekehrt, wo die rheinischen Erzbischöfe sich endgültig als die dominierenden Kirchenfürsten hervortaten und den Kreise der privilegierten sieben Wahlfürsten anführten. Magdeburg konnte in diesen elitären Kreis nicht vordringen, stattdessen aber ihre weltlichen Nachbarn und Mitbewerber um die Vorherrschaft in Sachsen, die Askanier. Sowohl der sächsisch-wittenbergische Teil und mehr der brandenburgische Zweig.

Die Machtstellung Brandenburgs forderte nicht nur das lehnsabhängige Pommern heraus, das die märkische Hoheit immerzu abschütteln wollte, auch dass erwähnte Erzstift Magdeburg, weiter das Bistum Havelberg und vor allem die Markgrafschaft Meißen unter den Wettinern, selbst die askanischen Vettern in Anhalt, beäugten den territorialen Koloss mit wachsendem Sorge, und einer Michschung aus Argwohn und Missgunst. Im Osten und Südosten, also in den polnischen und schlesischen Herzogtümern, machten sich die piastischen Zweige das Leben gegenseitig schwer, so dass von dort, obwohl sie seit den späten 1240’er Jahren die größten Verlierer der märkischen Ostexpansion waren, keine Gefahr drohte und erstaunlicherweise keine Feindseligkeit entgegenschlug. Die Versuche Brandenburgs Ambitionen zu zügeln, welche im Teltow-Krieg ihren Höhepunkt erreichten, sahen die beiden Markgrafen als Sieger hervorgehen. Niemand konnte seitdem mit sicherer Hoffnung auf Erfolg gegen die sie vorgehen, hierzu waren die brandenburgischen Bündnisse mit Braunschweig-Lüneburg und besonders mit Böhmen, ein zu unkalkulierbares Risiko.

Als 1258 die geschilderte Teilung Brandenburgs eingeleitet wurde, half es die erregte Stimmung unter den Nachbarn zu mildern und Ressentiments abzubauen. Die Annahme, dass sich nach der Zweiteilung, spätestens mit dem Ableben beider Markgrafen ein weiterer Zerfall in wenigstens ein halbes Dutzend Teilstücke fortsetzen würde, ließ die ärgsten Spannungen abklingen. Das Beispiel der Piasten drängte sich geradezu als zu erwartendes Szenario auf. Hieraus konnte sich gegebenenfalls Kapital schlagen lassen, zumindest mehr, als in der momentanen Situation brandenburgischer Dominanz im ostsächsischen Raum.

Otto, dessen Anteil nach der märkischen Landesteilung laut Meinung gemeinsam bestellter Gutachter geringer ausfiel, als der Johanns, erhielt zur Kompensation aus den zu diesem Zweck noch ungeteilten Gebieten, die Grafschaft Seehausen. Hierdurch erbte er allerdings auch den Streit mit dem Magdeburger Erzbischof um diesen Flecken Land. Die Zusammenhänge hierzu wurden weiter oben erläutert. Am 12. Mai 1259 kam es zum einvernehmlichen Vertrag zwischen Markgraf Otto III. und Erzbischof Rudolf von Magdeburg. Hierin wurde der Streit um die Grafschaft beigelegt, Otto verzichtete auf das Gebiet, erhielt dafür aber eine Reihe vorteilhafter Zugeständnisse. Erinnern wir uns an die sogenannte Markgrafenburg in Alvensleben. Sie war lange Zankapfel und einer der Streitgegenstände der Halberstädter Fehde. Am Ende konnten die Markgrafen ihre Rechte militärisch wahren und behielten Burg und Ländereien als Halberstädter Lehen. In Alvensleben gab es daneben zwei weitere Burgen. Die Bischofsburg und eine ritterliche Burg. Diese beiden, samt der von Brandenburg belegten Markgrafenburg, wurde vom Halberstädter Bischof, jener der vom Papst anerkannt wurde, an das Erzstift Magdeburg für 4.500 Mark Silber veräußert, gemeinsam mit der Grafschaft Seehausen und zwei weiteren Burgen. Die drei erstgenannten Festungen gab Erzbischof Rudolf jetzt Otto als Magdeburger Lehen, wofür dieser auf alle brandenburgischen Anrechte hinsichtlich der Grafschaft Seehausen verzichtete. Erstaunlicherweise leistete der Erzbischof noch 3.000 Mark Silber zusätzlich an den Markgrafen, womit die seinerzeit von Brandenburg an den nie vom Papst bestätigten Bischof Ludolf II. geleistete Kaufsumme fast ausgeglichen war. Die Mark kam am Ende des Streits somit fast verlustfrei aus der Affäre und hatte das seit langem umstrittene Gebiet Alvensleben nun mit allen drei Burgen im uneingeschränkten Nießbrauch und nicht nur die Markgrafenburg, wie bislang. Da sie Lehen gegen Lehen tauschten, hierin sogar besser abschnitten, als selbst zu Beginn, da es günstiger lag, blieb nur noch die geringe Geldsumme von wenigen hundert Mark in Silber, die mit dem päpstlicherseits unbestätigten Bischof Ludolf II. von Halberstadt abgeschrieben werden mussten. Zuletzt wurde Otto noch mit dem Jerichower Land belehnt, das zwischen der Altmark und der Mittelmark liegend, im Vergleich zur Grafschaft Seehausen wesentlich geeigneter für Brandenburg positioniert war. Die Zeche zahlte streng genommen nur der Magdeburger Metropolit Rudolf. Er legte insgesamt 7.500 Mark Silber für die Grafschaft Seehausen, für die Burgen Arnesberg und Klettenberg, schlussendlich für Alvensleben mit seinen drei dort befindlichen Burgen hin, indem Halberstadt davon 4.500 Mark in Silber erhielt, Markgraf Otto wie erwähnt 3.000 Mark für seinen Verzicht auf Seehausen.

Böhmen gegen Ungarn um Österreich

Markgraf Johann und Markgraf Otto trafen fortan ihre eigenständigen Entscheidungen. Die Urkunden aus den Jahren unmittelbar nach der in Spandau vollzogenen Teilung, zeigen demgemäß beide Brüder selbstständig agierend. Über Ottos wichtigste Handlungen in 1259 haben wir berichtet. Markgraf Johann, zumindest was uns das Zeugnis der erhaltenen Urkunden anzeigt, handelte hauptsächlich im Sinne der Klosterneugründung Mariensee, nachmals Chorin. Die Teilung Brandenburgs wirkte nach außen glaubhaft und echt und doch blieb das Fürstentum durch die besonders enge Verbundenheit der Brüder auf eigentümliche Weise vereint.

Das Jahr 1260 sah Markgraf Otto an der Seite seines Schwagers, des böhmischen Königs in dessen zweitem Krieg gegen König Bela IV. von Ungarn.

Seinen Ursprung hatte das Ganze 14 Jahre zuvor. Herzog Friedrich II. starb am 15. Juni 1246 im Kampf gegen die Ungarn in der Schlacht an der Leitha. Er hinterließ keinen Erben. Das Geschlecht der Babenberg war somit im Mannesstamm. Der jetzt ausbrechende Wettstreit um das reiche Erbe verdient eine eingehendere Betrachtung.

Österreich, genauer Ober- und Niederösterreich als auch die Steiermark, wären unter normalen Umständen an das Reich zurückgefallen, doch bestand schon seit 1156 für das Haus Babenberg ein Sonderabkommen, bekannt als Privilegium mius. Einem darin verankerten Passus gemäß, durfte das Reichslehen auch in weiblicher Linie vererbt werden, eine ausgesproche Seltenheit, immerhin aber keine Unmöglichkeit.

Mit Margarete, einer älteren Schwester und seiner Nichte Gertrud, Tochter Herzog Heinrichs, des bereits mit 20 Jahren verstorbenen erstgeborenen Bruders, lebten zwei weibliche Erbinnen. Gertrude, die nunmehrige Haupterbin, wurde schnell zum Spielball der Politik. Um sie, um ihr Erbe, drängten sich zahlreiche Fürsten. Noch zu Lebzeiten des Onkels war Gegenstand des politischen Spiels. Herzog Friedrich versuchte sie mit Kaiser Friedrich II. zu vermählen. Es sollte durch diese Verbindung der schwere Streit des Babenberger Herzogs mit dem staufischen Kaiser beigelegt werden. Die junge Frau weigerte sich allerdings den wesentlich älteren, dreimal verwitweten Monarchen zu heiraten. Der Schlachtentod gegen die Ungarn beendete alle weiteren Versuche, wodurch ein älteres Ehevorhaben wieder auf den Plan gerufen wurde. Mit Vladislav von Mähren, dem ältesten Sohn König Wenzels I. von Böhmen, bestand schon einmal ein Eheabkommen. Noch bevor sich ernsthafte weitere Kandidaten in Position bringen konnten, ergriff der böhmische König Wenzel die Initiative und trieb das Vorhaben mit aller Energie voran, die Die Ehe wurde schnellstmöglich vollzogen. Böhmen erhielt somit Ansprüche auf das Babenberger Erbe, und damit auf das südlich an Mähren angrenzende Österreich. Vladislav erkrankte noch im gleichen Jahr schwer und starb Anfang Januar 1247. Herzogin Gertrud von Österreich war kaum verheiratet, schon Witwe. Bereits im Sommer des folgenden Jahres heiratete sie mit dem Markgrafen Hermann VI. von Baden ein zweites Mal. Aus dieser Verbindung ging mit Friedrich ein männlicher Erbe, als auch eine Tochter hrvor. Wir haben von seinem traurigen Schicksal gelesen. Er wurde gemeinsam mit dem letzten legitimen Staufer Konradin im Jahre 1268 in Neapel öffentlich auf Befehl des Schlächters Karl von Anjou geköpft. Der Papst war darin tief verwickelt, was zur weiteren Distanz zwischen Reich und Kirchenstaat führte.

Zurück zur jungen Herzogin. Auch Markgraf Hermann von Baden starb nach kaum zwei Jahren Ehe, möglicherweise vergiftet, ohne in Österreich je Herrschaftsautoritär erlangt zu haben. All dies geschah in jener Zeit, in der Kaiser Friedrich II. von Papst Innozenz IV. formell abgesetzt wurde, was ihn unberührt ließ. In Italien suchte er trotz der widrigen Umstände die militärische Entscheidung und rang mit dem städtischen Lombardenbund ebenso wie mit dem Papst, während im deutschen Reichsteil sein 1237 gewählter, zu Lebzeiten des Vaters nicht zu echter Regentschaft autorisierter Sohn Konrad IV. größtenteils machtlos neben dem 1254 gegengewählten, ebenso machtlosen Wilhelm von Holland verharrte. Die Herzogin wurde jetzt sogar Gegenstand päpstlicher Politik. Auf Betreiben des Heiligen Stuhls sollte sie den genannten Gegenkönig Wilhelm, den päpstlichen Kandidaten auf dem umstrittenen Thron des Reichs, heiraten. Die resolute Frau ließ sich nicht instrumentalisieren, schon gar nicht von der päpstlichen Partei. Ob sie eine staufische Gesinnung ihres verstorbenen Ehemanns dabei beeinflusste, ist nicht mit Sicherheit zu sagen, immerhin erkaltete Markgraf Hermanns kaiserliches Engagement nach der Absetzung des Kaisers 1245. Da aber Sohn Friedrich klar staufisch gesinnt war, worauf der Vater wegen seines frühen Tods keinerlei Einfluss genommen haben konnte, mag uns doch einen Hinweis auf eine etwaige Parteiung der Herzogin geben. Der Papst entzog wegen ihrer Verweigerungshaltung seine Gunst endgültig, nachdem er zuvor schon wankelmütig war und wandte sich nun ganz ihrer Tante Margarete zu.

Schauen wir uns den kaum weniger bedauerlichen Werdegang Margaretes an. Als älteste Tochter, überhaupt als erstgeborenes Kind Herzog Leopolds VI., er trug den Beinamen der Glorreiche, kam sie um das 1204 zur Welt. Ihre Mutter war die byzantinische Kaisertochter Theodora Angeloi. Margarete war somit eine hervorragende Partie, weswegen der römisch-deutsche Kaiser die hochwohlgeborene Herzogstochter für seinen ältesten Sohn vorsah. Ende November 1225 heiratete sie den rund sechs Jahre jüngeren, damals vierzehnjährigen Heinrich. Er war als Heinrich VII. gewählter Mitkönig und eingesetzter Mitregent im deutschen Reichsteil. Ende März 1227 erfolgte ihre Krönung zur römisch-deutschen Königin in Aachen. Eine großartige Zeit stand ihr bevor, so sollte man meinen. Wir wissen es allerdings besser, denn Heinrich VII. fiel beim Vater in Ungnade. 1235 wurde er abgesetzt und bis zu seinem vorzeitigen Ende im Jahre 1242, in verschiedenen süditalienischen Burgen inhaftiert gehalten. Margarete zog sich draufhin zu den Dominikanerinnen ins Kloster zurück, zuerst in Trier, später in Würzburg. Sie war jetzt Ende 30, ihr jüngerer Bruder Herzog Friedrich II. regierte seit Jahren Österreich und die Steiermark, für sie schien das zurückgezogene Klosterleben einer kinderlosen Witwe vorgesehen.

Der Tod des im Kampf gegen Bela IV. von Ungarn gefallenen Bruders, änderte alles. Noch aus ihrem Würzburger Klosterexil machte sie Ansprüche auf das Erbe geltend, kollidierte hierin natürlich mit den gleichen Ansprüchen ihrer Nichte Gertrud, die darin vorerst die Oberhand behielt. Zuerst mit dem Kronprinzen von Böhmen verheiratet, nach dessen frühem Tod mit dem Markgrafen von Baden, deutete alles darauf hin, dass Margarete den Kampf um den Babenberger Nachlass verlieren würde. Als schliesslich der in Österreich unbeliebte Markgraf Hermann von Baden ebenfalls früh und unerwartet verschied, begann der Kampf um das österreichische Erbe der erneut.

Was jetzt geschah, kann kaum deutlicher die machtpolitisch motivierten Heiratspraktiken in Hochadelskreisen widerspiegeln. Böhmen brachte sich als Kandidat abermals ins Spiel. Wir erinnern uns, der erste Mann Gertruds, Margaretes Nichte, war der böhmische Kronprinz Vladislav, er starb kaum ein halbes Jahr nach der Eheschließung. Sein Bruder Ottokar wurde zum Thronfolger. Nachdem auch Gertruds zweiter Mann starb, wäre eine böhmische Bewerbung um ihre Hand die naheliegendste, die zweckmäßigste Variante gewesen, jedoch Ottokar weigerte sich die Witwe seines verstorbenen Bruders zu heiraten. Wie ihre eigenen Präferenzen waren, können wir nicht sagen.

Stattdessen, und jetzt nahm es geradezu groteske Züge an, warb er um die Hand Margaretes. Sie war nicht nur fast 30 Jahre älter als Ottokar, mit bald 50 Lebensjahren konnte sie dem zukünftigen König von Böhmen auch keine Nachkommen mehr schenken, am Ende war sie sogar älter als ihr Schwiegervater, König Wenzel I. von Böhmen.

All das hinderte nicht die Ehe zu schließen, welche am 11. Februar 1252 begangen wurde. Österreich und die Steiermark war den Preis einer zum Scheitern verurteilten Ehe allemal wert und Margarete hatte kaum eine andere Wahl, wollte sie ihren Erbanspruch durchsetzen.

Ihre zweimal verwitwete Nichte suchte jetzt zum Erhalt ihrer Rechte die Hilfe beim ungarischen König, der seinerseits kein Interesse an einer Erweiterung der böhmischen Machtbasis um das österreichische Herzogtum haben konnte. Ein Fürst aus dem Einflussbereich Ungarns trat als Ehekandidat auf und so kam es im Sommer 1252 zur Ehe mit Roman von Halitsch, einem engen Verbündeten Ungarns, dem der König die Steiermark als ungarisches Lehen zusagte.

Dies waren nun also die späten Früchte des Privilegium mius, des kaiserlichen Freiheitsbriefs, ausgestellt noch von Kaiser Friedrich I. Barbarossa im Jahre 1156, wodurch er die alte Markgrafschaft Österreich endgültig aus dem bayrischen Territorialberband löste und zum erblichen Herzogtum erhob, das dann dem Babenberger Heinrich Jasomirgott verliehen wurde. Das im Privilegium verankerte Zugeständnis auch in weiblicher Linie das Reichslehen vererben zu können, führte zu jenen Verwicklungen Böhmens uns Ungarns. Böhmen gehörte immerhin seit langer Zeit zum Reich, seine přemyslidischen Könige hatten mittlerweile fast mehr deutsches als slawisches Blut in den Adern. Anders bei Ungarn, wenn es auch seit geraumer Zeit mit dem Reich in freundschaftlicher Weise verkehrte, besonders die Staufer hohes Ansehen genossen, gehörte es nicht zum Reichsverband, noch weniger der galizische Fürst Roman von Halitsch, dem die Steiermark versprochen wurde. Vom Reich, wo bekanntlicherweise der ebenso große, bisweilen heute noch umstrittene Kaiser im Dezember 1250 gestorben war, und jetzt zwei Könige, des Kaisers Sohn Konrad IV. und Gegenkönig Wilhelm von Holland, sich gegenseitig lähmend die Waage hielten, kam keine ernstzunehmende Intervention. Weder dem Machthunger Ottokars II. von Böhmen noch dem geplanten Raub von Reichslanden wurde Widerstand geleistet. Die folgenden Jahre schauen wir uns nicht im Detail an, Ottkar trat nach dem Tod Wenzels II. in Böhmen die Thronfolge an. Im gleichen Jahr kam es auch zum ersten böhmisch-ungarischen Krieg um das Babenberger Erbe, der für Ungarn in einer Niederlage endete. Im Frieden von Ofen (Budapest), kam es zu einem Vergleich, Österreich fiel an Böhmen und die Steiermark an Ungarn. Ottokar II. war dauerhaft mit dem Kompromiss unzufrieden und suchte nach Wegen auch die Steiermark zu annektieren.

Springen wir ins Entscheidungsjahr 1260, die Zusammenhänge welche zu diesem Waffengang führten, dem sich Markgraf Otto III. von Brandenburg als Schwager Ottokars anschloss, wurden skizziert. Auch Markgraf Heinrich von Meißen, ebenfalls mit einer Schwester des böhmischen Königs verheiratet, beteiligte sich, sowie schlesische Verbände. Alles sammelte sich Ende Juni 1260 im niederösterreichischen Laa an der Thaya. Möchte man den Quellen glauben, waren es über 30.000 Mann. Auf dem Marsch Richtung österreichisch-ungarischen Grenzfluss, kam es mit ungarischen Reiterabteilungen zu ersten ungeregelten Gefechten, mit empfindlichen Verlusten für beide Seiten. Es erhoben sich schon Stimmen die zum Abbruch des Feldzugs mahnten, darunter wohl auch der Markgraf von Brandenburg. Anlässlich einer einberufenen Beratung unter den Anführern, fiel der einstimmige Beschluss doch wie geplant das ungarische Heerlager jenseits der March anzugreifen. Bis Anfang Juli traten noch Verbände österreichischer Adliger zum böhmischen Heer hinzu, so dass ab dem 4. Juli die offene Konfrontation der durch den Grenzfluss voneinander getrennten, etwa gleichgroßen Heere zu erwarten war, das der Ungarn etwas größer. Mit dem ungarischen König kämpften neben dem schon erwähnten Fürsten von Halitsch, der Polen, Serben, Bulgaren, Wallachen selbst Tataren. Ein wilde Mischung von Einheiten großteils leichter Reiterei. Mehr als eine Woche standen beide Heere einander belauernd gegenüber, eine Schwäche der Gegenseite abpassend, zugleich ängstlich bedacht keinesfalls bei einer unvorsichtigen Flussdurchquerung in einen Hinterhalt zu geraten. Ottokar sandte Parlamentäre aus und bot den Ungarn ungehinderten Flussübergang an und zog seine Verbände teilweise tief in rückwärtiges Gebiet zurück. Die Auflockerung des böhmisches Heeres war möglicherweise auch von Versorgungsengpässen. Nachdem sich beide Seiten über Tage überwiegend bewegungslos observierten, war es nur wahrscheinlich, dass die Vorräte zur Neige gingen. Heere dieser Größenordnung konnten nicht lange an einem Platz verharren, ihre mitgeführten Vorräte waren für gewöhnlich schnell aufgebraucht und die gesamte nähere Umgebung im Radius von einigen Kilometern um das Heerlager war regelrecht leergefressen. Bei den Ungarn dürfte es kaum anders gewesen sein, ihnen gereichte allenfalls noch die höhere Mobilität zum Vorteil, so dass sie in einem weiteren Umkreis nach Nahrung suchen konnten. Plünderungen selbst in den eigenen Gebieten, war kaum überall zu unterbinden, besonders bei einem so heterogen zusammengesetzten Heer.

Der böhmische Rückzug ins Hinterland fand wahrscheinlich am 12. Juli statt. Ob er eine Kriegslist darstellte, ob tatsächlich der angebotene, freie Flussübergang des Gegners damit bezweckt war, ob das böhmische Heer sich verproviantieren wollte, ist schwer zu beantworten. Die Ereignisse überschlugen sich alsbald und wahrscheinlich ergab eins das andere. Bei Kressenbrunn an der March, heute Groißenbrunn, rund 50 Kilometer östlich von Wien, setzte Kronprinz Stephan (1239–1279) mit starken ungarischen Kräften über den Fluss und traf auf die zahlenmäßig unterlegene aber schwergerüstete böhmische Reiterei, die in Bereitschaft stand. König Ottokar II. nahm die ihm gebotene Gelegenheit ohne zu zögern an und begann den Kampf mit den noch nicht komplett herübergezogenen ungarischen Kräften. Zugleich schickte er Eilboten an die verstreuten Heerhaufen um sich beschleunigt nach Kressenbrunn in Marsch zu setzen. Das sich entwickelnde Gefecht wuchs schnell zur Entscheidungsschlacht. Der initiale Angriff der Ungarn konnte unter Mühen pariert werden, wodurch wertvolle Zeit für die nach und nach eintreffenden böhmischen und verbündeten Truppen gewonnen wurde. Früh während der Kämpfe wurde Kronprinz Stephan schwer verwundet und musste über die March in Sicherheit gebracht werden. Des Prinzen beraubt, fehlte es im buntgemischten ungarischen Heer einer von allen Alliierten akzeptierten Führungspersönlichkeit, was die Koordination und Schlagkraft stark herabsetzte. Die zahlenmäßige Überlegenheit zu Anfang konnte nicht entscheidend genutzt werden, die böhmischen Verteidiger gewannen zusehends die Oberhand und gingen, nachdem auch die Verbündeten mit ihrer Reiterei eingetroffen waren, zum Gegenangriff über. Die Ungarn und ihre Hilfskräfte wurden geworfen, wandten sich dem Fluss zu und suchten ihr Heil in der Flucht. Nach übereinstimmenden Berichten mehrerer Chronisten, erlitten sie hierbei erst die Hauptverluste, indem viele in der March und Waag ertranken. Die nicht gesicherten Überlieferungen geben bis zu 10.000 Mann an. Die böhmischen Verluste lagen, kann man dem Bericht Glauben schenken, wonach sich erst bei der Flucht die Niederlage vollends zum Debakel auswuchs, signifikant unterhalb jener der Ungarn. Markgraf Otto III. von Brandenburg soll an der entscheidenden Schlussphase mit seinen Truppen großen Beitrag geleistet haben, so wird er, nebst anderen Berichten, im breit ausgeschmückten Schlachtenbericht der österreichischen Reimchronik wiederholt erwähnt. Ünerhaupt schien es der Markgraf gewesen zu sein, der den Rat zum scheinbaren Rückzug gab, was die Ungarn erst zum Flussübergang verleitete. Der standhafte Widerstand der böhmischen Reiterei, es ist zu vermuten dass Markgraf Otto als Ratgeber des Rückzugsplans mit seinem Kontingent mindestens in der Nähe lag, verschaffte nicht nur die schon erwähnte Zeit um eigene Truppen heranzuführen, er hemmte auch wirksam den Nachzug ungarischer Verstärkung, so dass deren anfängliche Überlegenheit schnell verloren ging und sich ins Gegenteil umschlug.

König Bela IV. bot unmittelbar nach der schweren Niederlage Friedensverhandlungen an, woraus man den Schluss ziehen muss, dass die ungarischen Verluste in der Tat ganz erheblich gewesen sein mussten. Zu Pressburg wurde noch im Juli 1260 die Friedenspräliminarien vereinbart, die dann schließlich im Frieden von Wien, am 31. März 1261 ratifiziert wurden. Ungarn musste auf die Steiermark verzichten und auch auf einige Gebiete in der Slowakei, die unmittelbar an Mähren fielen. Ottokar II. war jetzt ohne jeden Zweifel der mächtigste Reichsfürst im Heiligen Römischen Reich und Markgraf Otto III. von Brandenburg hatte einen spürbaren Beitrag daran geleistet.

Letzte Teilungen der Jahre 1260 & 1266

1260 wurden die restlichen, bislang noch ungeteilten Gebiete unter den markgräflichen Brüdern aufgeteilt, nachdem die 1258 eingeleitete Initialteilung so glatt und ohne Auseinandersetzungen unter den Söhnen Johanns und Ottos verlief. Wir lasen weiter vorne, dass einzelne Gegenden zunächst von einer Teilung ausgeschlossen waren. Neben strittigen Gebieten wie dem Land Lebus oder der Grafschaft Seehausen, über die Markgraf Otto nach der Einigung mit dem Magdeburger Erzstift verfügte und die noch vor 1260 als Kompensation für seinen bislang geringer ausgefallenen Anteil an ihn fielen, ging es vor allem um die Altmark und die Stadt Brandenburg.

Wann genau die finale Aufteilung erfolgte ist unklar, sehr wahrscheinlich bald nach der Rückkehr Ottos vom siegreichen Feldzug seines böhmischen Schwagers. In dem Zusammenhang ist es zweckmäßig zuerst auf das Landschaften Bautzen und Görlitz, die Oberlausitz einzugehen, das bislang ebenfalls nicht zugewiesen war. Die allgemeine Besitzlage war unklar, doch wenn die Landschaften überhaupt dauerhaft brandenburgisch wurden, konnte das Gebiet im Grunde nur Otto zukommen. Die vom brandenburgischen Kerngebiet abgetrennte Exklave zwischen der meißnischen Niederlausitz und Böhmen, war durch Ottos Vermählung mit Prinzessin Beatrix von Böhmen, als Mitgift brandenburgischer Pfandbesitz geworden. Als solcher war das Gebiet weit davon entfernt sicherer Territorialbesitz zu sein. Es fiele nach dem Tod der Markgräfin Beatrix wieder an Böhmen und damit an ihren jetzt regierenden Bruder Ottokar II. oder dessen Erben zurück. Das Engagement Markgraf Ottos III. im Rahmen des zweiten böhmisch-ungarischen Kriegs um das Babenberger Erbe, darf wohl wesentlich im Kontext seiner persönlichen Bemühungen um die Oberlausitz zu werten sein. Er suchte das Land dauerhaft für sich und seine Nachkommen als erbliches Lehen verliehen zu bekommen. Ein am 22. Januar 1262 zu Prag geschlossener Staatsvertrag zwischen König Ottokar II. von Böhmen und Markgraf Otto III. von Brandenburg spielte hierbei eine besondere Rolle. Der Markgraf verpflichtete sich darin dem König gegen Jedermann Beistand zu leisten, mit Ausnahme des Erzbischofs von Magdeburg, zu dem Otto hinsichtlich der erwähnten wegen des Burgen in Alvensleben in einem Lehnsverhältnis stand und natürlich war auch sein Bruder Johann davon ausgeschlossen. Die Familienbande war auch im vierten Jahr nach der brandenburgischen Teilung ungemindert, der Zweck Brandenburg als Ganzes zu erhalten, ehernes Ziel. Otto verpflichtete sich weiter in diesem Vertrag seine Kinder, Söhne wie Töchter nur nach den Wünschen des Königs zu vermählen, im Fall von bereits geschlossenen Eheversprechen diese zu lösen, für den Fall der böhmische König würde dies fordern. Abschließend gelobte der Markgraf seine Stimme bei einer etwaigen Königswahl nur nach den Wünschen Ottokars zu richten. Der letzte Teil wirft jedoch die Frage auf, wer die brandenburgische Kurstimme berechtigterweise führte, es gab schließlich noch kein festgeschriebenes Gesetz dafür, wenngleich die Sitte dem erstgeborenen den Vorrang ließ. Insofern war Ottos beeidetes Versprechen nur für den Fall einforderbar, dass Johann als der ältere Bruder zum Zeitpunkt einer Wahl verstorben wäre.

Die vertraglich zugesagten Verpflichtungen stellten gravierende Beschneidungen der herrschaftlichen Autonomie dar, so dass Otto diese unter keinen Umständen für einen geringen Preis opferte. Dieser Preis kann nach allem dafürhalten nur im Lande Bautzen und Görlitz bestanden haben. Tatsächlich muss die Belehnung mit der Oberlausitz auch wirklich erfolgt sein, denn das Gebiet war über den Tod beider Markgrafen, ja über den Tod der Markgräfin Beatrix hinaus, bei Brandenburg geblieben. Als wahrscheinlichster Zeitpunkt muss der vorerwähnte Termin in Prag, anlässlich des böhmisch-brandenburgischen Staatsvertrags gesehene werden und damit der 22. Januar 1262 oder kurz darauf. Weiter oben wurde erwähnt, dass eigentlich nur Markgraf Otto durch seine Ehe mit Beatrix von Böhmen ein Anrecht auf jene Regionen erheben konnte. Das Gebiet blieb jedoch, erfolgte Belehnung hin oder her, weiterhin ungeteilt und unter gemeinsamer Verwaltung, ebenso das Land jenseits der Oder, demnächst als Neumark, in Abgrenzung zur Altmark bezeichnet.

Das Stichwort ist gefallen. 1258 war die Altmark zusammen mit Brandenburg an der Havel im gemeinsamen Besitz geblieben. Provinz wie Stadt hatten großen symbolischen Charakter. Von der Altmark aus nahm vor einhundert Jahren die Ostexpansion Albrechts des Bären seinen Anfang. Die 1157 erfolgte Wiedereroberung der Havelfestung Brandenburg, gab dem entstehenden Fürstentum seinen charakteristischen Eigennamen, dem Markgrafen von Brandenburg den Titel. Jetzt nach zwei Jahren machten sich die Brüder daran auch diese wertvollsten aller brandenburgischen Kleinode untereinander aufzuteilen und wieder ging es in vollem Einvernehmen, unter Einbeziehung aller Söhne vonstatten. An Johann fiel der südliche Teil der Altmark mit Stendal als Zentrum während Otto der nördliche Teil mit Salzwedel zukam. Auch Brandenburg an der Havel, die erste märkische Stadt, das erste Zentrum des Landes, der allem seinen Namen gebende Flecken mitten im Havelland, wurde so aufheteilt, dass keiner der Brüder, noch weniger einer der Söhne Grund zur Klage hatte. Was jetzt noch blieb, war die schon erwähnte Oberlausitz und die rasch wachsenden Landschaften östlich der Oder. Wir greifen deswegen etwas in der Zeit voraus und gehen vor in das Jahr 1266. Zu Tangermünde kam es am 3. Juni zur dritten und letzten Teilung der noch verbliebenen, ostwärts der Oder weiter gewachsenen Landesteile Brandenburgs. In der Neumark, somit trans Oderam, teilte Markgraf Johann I. das Land in zwei Teile und Otto III. durfte wählen. Für die Oberlausitz, oder die Lande Bautzen und Görlitz, wie das Gebiet damals noch genannt wurde, war es genau umgekehrt. Hier teilte Markgraf Otto III. und sein älterer Bruder Johann I. hat den Vorzug der Wahl. Zeuge der Vereinbarung war unter anderem Bruder Anno von Sangerhausen, der von 1256 bis 1273 als zehnter Hochmeister des Deutschen Ordens die Geschicke im Baltikum, gleichwie im Heiligen Land leitete. Auf zwei Besonderheiten glauben wir das besondere Augenmerk lenken zu müssen. Anhand der Teilung der Oberlausitz, die nach Recht und Sitte nur Markgraf Otto zugestanden hätte, da seine böhmische Frau die Landschaft in die Ehe brachte, erkennen wir den letzten und zweifelsfrei ausdrücklichsten Beweis, wie eng und ohne jede Missgunst beide Brüder bis zuletzt ihre Besitzungen so teilten, dass ihr glänzendes Beispiel auf die Söhne abfärben musste. Im zugrundeliegenden Vertrag wurde ein gewisser terminlicher Druck aufgebaut. Bis Michaelis (29. September) sollte die Teilung vorgenommen werden, spätestens aber noch vor Weihnachten des gleichen Jahres. Im Falle dass einer oder beide regierenden Markgrafen sterben sollten, wurde den Söhnen auferlegt die Teilung gemäß Vertrag abzuschließen. Die Urkunde ist der letzte eindeutige Lebensbeweis Markgraf Johanns I., er starb noch im gleichen Jahr. Wir müssen anhand der vertraglichen Ausformulierung annehmen, dass er sein baldiges Ende herannahen sah und so regelten beide Brüder in gewohnter Eintracht alle noch offenen Gebietsfragen bzw. stellten hierzu die notwendigen Weichen.

Brandenburgische Politik nach der Teilung

Trotz der inneren Teilung Brandenburgs, die immer mehr Gestalt annahm, blieb die Politik beider Markgrafen eng aufeinander abgestimmt. Johann und Otto waren unverändert viel auf Reisen und sowohl im Heerdienst wie in diplomatischer Mission aktiv. Die Regentschaft eines in seiner Fläche so weit ausgedehnten Fürstentums, bedingte die nahezu ständige Bewegung seiner Landesherren. Hierin bildete die Mark zwar kein Ausnahme, nahm aber wegen der erwähnten Größe, und nicht nur deswegen, eine gewisse Sonderstellung ein. Das gesamte Gebiet war in zahlreiche Vogteien unterteilt. Die von den Markgrafen eingesetzten Vögte walteten an der Fürsten statt und hatten dahingehend weitreichende Befugnisse. Um Veruntreuungen, selbstherrliche Verwaltung, überhaupt jede Art unerwünschter Entwicklungen vorzubeugen, im Bedarfsfall im Keime zu ersticken, waren wiederholte Besuche und die Kontrolle der Verhältnisse vor Ort notwendig. Eine dauerhafte Hauptresidenz entstand dadurch nicht, dafür mehrere regionale Schwerpunkte wie Brandenburg an der Havel, Spandau, Salzwedel, Stendal, Frankfurt an der Oder und andere. Daneben unterhielten sie überall in der Mark Burgen, die auf den Reisen zeitweilig den landesherrlichen Hof beherbergten.

Otto III, der jüngere von Beiden, erscheint vordergründig aktiver, nach dem Teltow-Krieg allemal kriegerischer, Johann als der Erstgeborene dagegen zurückhaltender, vermeintlich stiller agierend. Aus den erfreulich zahlreichen, trotzdem lückenhaft bleibenden Urkundenberichten, lässt sich keine zuverlässige Charakterisierung erarbeiten, bestenfalls eine Tendenz, auch manches Muster erahnen. Zu einer klar differenzierten Unterscheidung ihrer Wesensmerkmale reicht es nicht. Beide wirkten in ihrer Zeit auf solche Weise abgestimmt und im Einklang, dass nur selten bestimmt werden kann, wo eine Handlung spezifisch und wo sie im Kontext gemeinschaftlicher Landespolitik vorgenommen wurde.

Schauen wir uns einige Eckpunkte der Aktivitäten näher an, wobei die stets zahlreichen Zuwendungen für Kirchen und Klöster unberücksichtigt bleiben, sie spielten eine politisch zumeist untergeordnete Rolle und dienten wie gewöhnlich entweder dem eigenen Seelenheil oder jenem verstorbener Angehöriger.

Erwähnenswert aus dem Jahr 1260 ist sicherlich die Hochzeit von Markgraf Johanns drittem Sohn Konrad mit der polnischen Herzogstochter Konstanze, beide waren seit 1255 miteinander verlobt. Als Mitgift brachte sie die Kastellanei Zantoch mit Ausnahme der dortigen Burg in die Ehe, womit Brandenburg erstmals seine Fühler in den Netzedistrikt ausstreckte, auch wenn dieser territoriale Begriff damals noch unbekannt war und erst in die späte Friederizianische Zeit passt. Mit allen bedeutenden Mächten aus der Nachbarschaft stand Brandenburg nun in einem verschwägertem Verhältnis, womit die Gebietserwerbungen der zurückliegenden zehn Jahre politisch abgesichert wurden. Egal ob es der Einfluss auf Pommern im Norden war, wo Dänemark eine sichernde Rolle spielte, ob Meißen in Bezug auf den Teltow und Barnim oder die Gebiete jenseits der Oder, wo das benachbarte Polen durch Heirat als Sicherheit fungierte. Letztlich die enge Verbindung mit dem böhmischen Königshaus, wodurch die Oberlausitz, das Bautzener- und Grörlitzer Land, an Brandenburg kam.

Kommen wir abermals auf Markgraf Otto zu sprechen. Während beide Brüder gemeinsam als die Städtegründer in die Geschichte eingingen, trug Otto III. darüber hinaus den Beinamen der Fromme. Gleiche oder ähnliche Namenszusätze waren keine ausgesprochene Seltenheit. Für gewöhnlich verdienten sich Fürsten diesen Zusatz durch großzügige Güterschenkungen zum Wohle der Kirche. Bei Otto war dies nicht von ausschlaggebender Natur, seine Zuwendungen für Klerus und Kirche fielen nicht größer aus, als jene des Bruders oder anderer Zeitgenossen. Otto führte, nach allem was die Überlieferungen über ihn hinterließen, tatsächlich ein nach damaligen Maßstäben zu beurteilen, frommes Leben. So waren unter anderem seine Preußenzüge ins Ordensland bezeichnend, dies zu einer Zeit, wo selbige noch nicht in Mode gekommen waren. Noch deutlicher wird es durch ein Ereignis, vermutlich aus dem Frühjahr 1261 stammend. Er nahm damals das Kreuz auf und verpflichtete sich zum Heerzug ins Heilige Land. Wenn auch die genauen Zusammenhänge nebulös blieben, ein exaktes Datum fehlt, können wir aus zwei Schriftvermerken die Tatsache doch als verbindlich rekonstruieren. Am 24. April 1261 bestätigt der Markgraf zu Spandau seinem dortigen Vogt dessen Schenkung an das örtliche Spital. Hierbei trägt er das Kreuzzeichen nach der Sitte der Kreuzfahrer auf der Brust. Nun bliebe dahingehend einiger Interpretationsspielraum, gäbe es nicht vom 25. Juli 1265 ein Schreiben Papst Clemens IV. an den Jerusalemer Patriarchen, dass der Markgraf längst das Kreuz aufgenommen habe und einen Zug ins Heilige Land plane. Dieser habe ihn kürzlich erst von dem bisher geheimgehaltenen Plan durch einen Sonderboten informieren lassen. Auch wenn in Rom niemand über das Vorhaben Ottos III. bislang informiert war, kann daraus nicht automatisch der Schluss gezogen werden, dass in der Mark das Vorhaben ebenfalls gänzlich geheim geblieben wäre. Ein Zug nach Palästina ist jedoch nicht zustande gekommen.

Am 29. Juni 1261 fand südlich von Schleswig auf der Lohheide eine Schlacht zwischen der dänischen Regentin Margarete Sambiria, Witwe des 1259 verstorbenen Königs Christoph I. von Dänemark, und dem Schleswiger Herzog Erich I. sowie dessen Onkeln, den Grafen Johann I. von Holstein-Kiel und Gerhard I. von Holstein-Itzehoe statt. Die Dänen wurden geschlagen, Margarete zusammen mit ihrem unmündigen Sohn König Erik V. Klipping von Herzog Erich gefangen genommen. Es war einer der zahlreichen innerfamiliären dänischen Kriege um die Krone oder das Herzogtum Schleswig. Brandenburg, über die verstorbene erste Frau Markgraf Johanns I. mit dem dänischen Königshaus vormals verschwägert, spielte bei den anschließenden Verhandlungen um die Freilassung der Regentin und ihres Sohnes eine wichtige Rolle, zumal auch zu Holstein verschiedentliche Beziehungen bestanden, über die schon berichtet wurde weswegen Markgraf Johann sich hierzu in idealer Weise anbot. Johanns älteste Tochter Agnes, aus dessen zweiter Ehe mit Jutta von Sachsen stammend, heiratete später Erik V. von Dänemark, so dass auch die Folgegeneration eng an das dänische Königshaus anknüpfte. Die brandenburgischen Bestrebungen einen Zugang zur Ostsee zu erlangen, war ungebrochen. Das wichtige Lübeck – noch vor 100 Jahren eine kleine Kaufmannssiedlung zwischen der Trave und Wakenitz auf einer Halbinsel liegend, mittlerweile eine florierende, den Ostseehandel dominierende Seestadt – konnte trotz königlicher Gnade und aller diplomatischen Anstrengungen nicht bezwungen werden. Zur militärischen Unterwerfung fehlten Brandenburg die notwendigen maritimen Mittel. Vor diesem Hintergrund ist das neuerliche Heiratsbündnis mit Dänemark Ausdruck fortdauernder brandenburgischer Bestrebungen an der Ostsee Fuß zu fassen. Der Eheschluss war dänischerseits vielleicht weniger aus freien Stücken und mehr aufgrund brandenburgischen Drucks. Um dies näher zu erörtern, ist es notwendig noch etwas detaillierter in die schwierigen Friedensverhandlungen zwischen den Holsteiner Grafen und der gefangenen dänischen Regentin und ihres königlichen Sohns und Jünglings Erik.

1261 kam es, so scheint es zumindest, erneut zur Fehde mit Magdeburg. Kontrahent des Erzbischofs konnte primär nur Markgraf Johann I. gewesen sein und nicht auch dessen Bruder Otto III., der hinsichtlich Alvensleben ein magdeburgischer Vasall war und in dieser Weise gegenüber beiden Seiten sicherlich Neutralität anstrebte. Die Quellen schweigen sich bezüglich eines neuerlichen Konflikts allerdings aus, doch drängt der Kontext späterer Ereignisse diese Vermutung auf.

In einer Urkunde vom 17. August 1263 bekundet Markgraf Johann dem Johanniterorden zu Werben in der Altmark, für die ihnen entstandenen Kriegsschäden aufzukommen. Im Übrigen urkundet Markgraf Otto III. in ähnlicher Weise, wenn er verschiedenen Klöstern in der Altmark zur Beseitigung dortiger Kriegsschäden Schenkungen macht. Dieser Hinweis muss als Indiz gewertet werden, dass Otto wahrscheinlich doch an der Seite des Bruders eingriff, anders wären Verheerungen in seinen Ländereien nur schwerlich zu erklären. Die Schäden, welche aus dem Kontext der Urkunden hervorgeht, müssen verhältnismäßig neu gewesen sein, sie konnten zweifelsfrei nicht noch aus der Zeit des Teltow-Krieges stammen, der mehr als 15 Jahre zurücklag. Dass doch nur Magdeburg und nicht etwa das ebenfalls benachbarte Halberstadt oder Anhalt als Kriegsgegner in Frage kam, ergibt sich aus einem 1261 ausgebrochenen Streit um die Bischofswahl in Brandenburg. Zwei konkurrierende Wahlkonvente, das Domkapitel zu Brandenburg einerseits und jenes von Magdeburger andererseits, wählten zwei verschiedene Kandidaten. Während die brandenburgischen Domherren Heinrich von Ostheeren (vor 1220 – 1277), einen engen Parteigänger der Markgrafen wählten, entschieden sich die Magdeburger zu Leitzkau für Albert von Arnstein (vor 1230 – 1294) der natürlich im Sinne des Magdeburger Erzbischofs war. Für die Markgrafen war es von vitaler Bedeutung den Bischofssitz zu Brandenburg mit einem ihnen gewogenen Bischof besetzt zu wissen, wie es bisher, auch anlog zu Havelberg, für gewöhnlich der Fall war. Beide Bistümer lagen inmitten ihres Territoriums, die jeweiligen Bischöfe waren politisch stark von den brandenburgischen Markgrafen abhängig und demgemäß gezwungenermaßen enge Parteigänger, hieran sollte sich nach Wunsch der Markgrafen auch zukünftig nichts ändern, weswegen sie jeden Konflikt mit Magdeburg bereit waren durchzukämpfen. Dass das Magdeburger Domkapitel, mit ihm der Erzbischof, durch die Platzierung eines eigenen Zöglings dieses Monopol zu ihren Gunsten zu durchbrechen suchten, ist selbsterklärend. Der Konflikt – es scheinen nur die üblichen Verheerungen der gegnerischen Länderein erfolgt zu sein, zu einer Feldschlacht kam es offenbar nicht, hierzu wäre mit Sicherheit ein schriftlicher Bericht überliefert worden – muss realtiv bald wieder beigelegt worden sein, denn schon im Januar 1262 sehen wir Erzbischof Rupert von Magdeburg versöhnt Umgang mit den Markgrafen pflegen. Die endgültige Wahl des brandenburgischen Kandidaten fiel jedoch erst 1263, als sich die römische Kurie für Heinrich I. entschied, der darauf am 31. Oktober 1263 offiziell als Bischof von Brandenburg bestätigt wurde.

Letzter Zug ins Ordensland