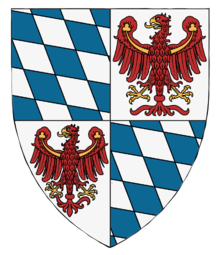

Die Wahl Karls zum römisch-deutschen König fand vorläufig wenig Anhang im Reich. Kaiser Ludwig IV., von den avigonesischen Päpsten der Zeit herabwürdigend „der Bayer“ genannt, war noch am Leben und er genoss in Teilen des Reichs ungebrochene Anerkennung. Jenseits Böhmens hatte sich hauptsächlich entlang des Niederrheins eine Opposition gegen den gealterten Kaiser gebildet. Besonders hier hatte sich Ludwig durch sein partikulares Vorgehen bei der Neuvergabe des erledigten niederländischen Erbes seines verstorbenen Schwagers, Graf Wilhelm IV. von Holland, Neider und Oppositionelle unter den Regionalfürsten geschaffen. Trotz seiner, ganz auf Mehrung der eigenen Hausmacht ausgerichteten Vergabepolitik erledigter Reichslehen, war seine Regierung ansonsten auf Konsens mit den großen Dynastien im Reich ausgelegt. Er vermochte den Frieden weitgehend zu waren, wovon Handel und Gewerbe profitierten. Nutznießer waren in erster Linie die Städte, deren Aufschwung sich weiter fortsetzte. Sie waren es auch, die den Kaiser weiter stützten. Für Karl kam es also darauf an, unter seinem Regiment den Landfrieden ebenfalls nach Kräften zu fördern und zu wahren, um hiermit die Reichsstädte für sich zu gewinnen.

Die Wahl Karls zum römisch-deutschen König fand vorläufig wenig Anhang im Reich. Kaiser Ludwig IV., von den avigonesischen Päpsten der Zeit herabwürdigend „der Bayer“ genannt, war noch am Leben und er genoss in Teilen des Reichs ungebrochene Anerkennung. Jenseits Böhmens hatte sich hauptsächlich entlang des Niederrheins eine Opposition gegen den gealterten Kaiser gebildet. Besonders hier hatte sich Ludwig durch sein partikulares Vorgehen bei der Neuvergabe des erledigten niederländischen Erbes seines verstorbenen Schwagers, Graf Wilhelm IV. von Holland, Neider und Oppositionelle unter den Regionalfürsten geschaffen. Trotz seiner, ganz auf Mehrung der eigenen Hausmacht ausgerichteten Vergabepolitik erledigter Reichslehen, war seine Regierung ansonsten auf Konsens mit den großen Dynastien im Reich ausgelegt. Er vermochte den Frieden weitgehend zu waren, wovon Handel und Gewerbe profitierten. Nutznießer waren in erster Linie die Städte, deren Aufschwung sich weiter fortsetzte. Sie waren es auch, die den Kaiser weiter stützten. Für Karl kam es also darauf an, unter seinem Regiment den Landfrieden ebenfalls nach Kräften zu fördern und zu wahren, um hiermit die Reichsstädte für sich zu gewinnen.

Grundsätzlich hatte die Wahl Karls IV. den Beigeschmack eines von außen, von reichsfremden Kräften gesteuerten Staatsstreichs. Von Papst Clemens VI. losgetreten, dessen Kirchenbann-Politik gegen den bisherigen Kaiser selbst unter Klerikern des Reichs kritisch bewertet wurde, kam es zum Wahlakt hinter mehr oder minder verschlossenen Türen. Die Berufung nur jener gegen den amtierenden Kaiser in Opposition stehenden Wahlfürsten, deren Stimme Karl sich sicher sein konnte, war anrüchig. Um nach erfolgter Wahl Vorgang und Ergebnis jenseits dieses kleinen Kreises antikaiserlicher Kurfürsten publik zu machen, um der Angelegenheit damit einen legalen Anstrich zu verleihen, ließ Karl gemäß üblichem Prozedere eine Anzahl großer Reichsstädte und Fürsten von seiner Wahl zum römisch-deutschen König schriftlich informieren, erhielt eben gerade von den Städten aus den bereits genannten Gründen kaum Resonanz. An Papst Clemens VI. in Avignon schickte Karl eine große Gesandtschaft, angeführt von Erzbischof Ernst von Prag, um seinem Freund, Gönner, Initiator der Wahl und faktischen Königsmacher die erfolgte Wahl offiziell anzuzeigen. In der Zwischenzeit, bis zum Erhalt einer Rücknachricht vom Heiligen Stuhl, schritt Karl als neuer König zur ersten Machtdemonstration. Er eilte mit einem Miilitäraufgebot dem Bischof von Lüttich zu Hilfe, der im Streit mit der Stadt Lüttich stand, doch war es schon zu spät. Die vom Bischof belagerten Städter hatten in einem wütenden Ausfall dessen Heer geschlagen und zerstreut. Karl musste unverrichteter Dinge wieder umkehren. Die von ihm so gedachte Demonstration königlicher Autorität verfehlte ihren Zweck völlig. Nach einem Zwischenstopp in Trier, bei Erzbischof Balduin, dem Großonkel, ging es weiter zum Vater, der sich fern Böhmens in den luxemburgischen Stammlanden aufhielt. Dort bereitete dieser sich, trotz zwischenzeitlich fast völliger Blindheit auf einen Feldzug an der Seite seines königlichen Freundes Philipp VI. von Frankreich vor. Es galt das unter der persönlichen Führung Eduards III. zwischen französisch Flandern und Paris plündernde englische Heer zu stellen und zu schlagen, wenigstens abzudrängen um so die Gefahr von der französischen Metropole abzuwenden.

Das Fanal bei Crécy

In der zweiten Augustwoche zogen Karl und Vater Johann an der Spitze eines Kontingents von rund 500 Panzerreitern zunächst nach Paris. Unter diesen waren zahlreiche böhmische Barone sowie Ritter aus der Grafschaft Luxemburg. Karl folgte nur widerwillig und gezwungenermaßen, wollte sich aber umgekehrt, so kurz nach seiner Wahl, einen betont kriegerischen Habitus aufbauen, um dem Kaiser, den Fürsten sowie den Städten des Reichs seine Entschlossenheit zu demonstrieren.

Sie vermuteten den französischen König noch in Paris anzutreffen, der zu dieser Zeit allerdings bereits bei seinen Truppen im Felde stand. Bei ihrer Ankunft war die Stadt in hellem Aufruhr, ein englischer Angriff wurde erwartet und die Abwehr mit provisorischen Mitteln hastig vorbereitet. Erste Gebäude der Vorstädte riss man schon nieder, was unter den Parisern großen Unmut hervorrief. Die Lage beruhigte sich, als Kundschafter die Nachricht vom Rückzug Eduards brachten und dass ihm das zahlenmäßig vielfach überlegene französische Heer dicht auf den Fersen war. Johann Sorge war jetzt die bevorstehende Schlacht zu versäumen und brach in aller Eile auf, um möglichst schnell zum Heer Philipps aufzuschließen. Er fand die französische Streitmacht unweit Paris. Eine Schlacht lag in der Luft und nach der Lage der Dinge musste sie blutig werden. Am 26. August 1346 stellten sich die schwer bedrängten englischen Truppen bei Crécy in der Picardie zur Abwehr auf. Ihre Lage war wirkte aussichtslos. Zahlenmäßig deutlich unterlegen, vor allem hinsichtlich schwerer Reiterei, war der Ausgang der Schlacht zugunsten der Franzosen nicht anzuzweifeln. Eduard III. verstand aus der Not eine Tugend zu machen und die eigenen Reihen äußerst effektiv aufzustellen, wobei er das Gelände zu seinem Vorteil nutzte. Die Franzosen, mit ihnen die Verbündeten sowie besoldete Hilfsvölker, zumeist Genuesen, waren aufgrund der drückenden Überlegenheit in zuversichtlicher, regelrecht euphorischer Stimmung und zeigten schon bei der Schlachtaufstellung Nachlässigkeiten. Ein Regenschauer kurz vor der Schlacht weichte den Untergrund auf, was die Reiterei im weiteren Verlauf erheblich behinderte. Noch schlimmer fiel ins Gewicht, dass die Armbrustsehnen der genuesischen Söldner aufgeweicht wurden, so dass deren Feuerreichweite erheblich gemindert wurde. Philipps Heerführer, Karl II. von Valois, setzte ohnehin ganz auf die schlagkräftige und zahlreiche Reiterei. Es ist höchst wahrscheinlich, dass die berittene französische Ritterschaft, in stolzem Übermut, unter allen Umständen diesen vermeintlich leichten Sieg alleine erkämpfen wollte, weswegen Johanns böhmisch-deutsche Truppen erst im dritten und letzten Treffen gruppiert waren. Die Franzosen sahen anhand der gegnerischen Aufstellung, dass sie es nur mit Fußtruppen und abgesessener Reiterei zu tun bekamen und waren überzeugt, schon im ersten Angriffsschwung die gegnerischen Linien durchbrechen und un zersprengen zu können. Eine verhängnisvolle Fehlannahme, wie sich herausstellte. Die Ortsgegebenheiten ließen einen massierten Angriff auf breiter Linie nicht zu. Auf verhältnismäßig schmalem Streifen und tiefgestaffelt musste man vorstoßen, was für die englischen Langbogenschützen ein leichtes Ziel darstellte. Die zahlenmäßige französische Überlegenheit kam nicht zum Tragen. Der aufgeweichte Untergrund verlangsamte darüberhinaus die Attacke, wodurch die Angreifer nicht nur länger im Feuerbereich der Schützen blieben, auch ermüdeten viele der Pferde rasch, was die Geschwindigkeit weiter herabsetzte und dem Angriff jene Wucht nahm, der sonst jeden Feind einfach niedergeritten hätte.

Die englischen Langbogenschützen richteten ein beispielloses Gemetzel unter den schneidig herangaloppierenden Reitern an. Da wir in Buch 2 den Verlauf der Schlacht schon ausführlich schilderten, reduzieren wir uns nur noch auf das Ergebnis. Der französische König erlitt eine furchtbare Niederlage, fast wäre er in einem verzweifelt geführten letzten Angriffssversuch selbst gefallen. Mehr als zehntausend Tote Franzosen, darunter elf Herzöge, vier Bischöfe, 28 Grafen, über 80 Barone und rund 1.200 Ritter, bedeckten das Schlachtfeld. Nahezu jede französische Adelsfamilie verlor mindestens einen Angehörigen, darunter viele regierende Fürsten oder zukünftige Erben. Das gesamte feudale Herrschaftsgefüge Frankreichs geriet ins Wanken.

Karl entkam dem Blutbad nur durch den Einsatz seiner Leibwache, die ihn regelrecht vom Schlachtfeld retten musste. Die Chronisten sind sich hinsichtlich seines Schlachtbeitrags uneins. Es ist wahrscheinlich und im Grunde nicht anders denkbar, dass er am Angriff des böhmischen Reiterkontingents beteiligt war, im Gegensatz zum Vater aber sicher nicht in vorderster Reihe und im dichtesten Gedränge, das er nicht hätte überleben können. Ob er überhaupt in Kampfhandlungen verwickelt wurde, vermögen wir aus den teils völlig gegensinnigen Angaben nicht zu entscheiden. Wahrscheinlich trug er Verwundungen davon, da ihm nach Berichten das Pferd zusammengeschossen wurde. Zweifelsfrei und letztendlich glaubwürdig können wir es nicht beantworten. Fest stand, etwas mehr als einen Monat nach seiner Wahl zum römisch-deutschen König, wäre er beinahe ums Leben gekommen. Der offene Thronstreit mit Kaiser Ludwig IV. wäre hierdurch vorzeitig entschieden worden, noch vor es zum Ausbruch gekommen wäre.

Johann, der blinde König Böhmens, starb wie er es zu leben vorzog, mit dem Schwert in der Hand. In Böhmen war er nie beliebt, belegte er doch das Land zu oft mit schweren Abgaben und Anleihen, womit er seine vielen Feldzüge finanzierte. Umgekehrt blieb das Königreich während all seiner Regierungsjahre unbehelligt von äußeren Feinden. Niemand wagte einen Einfall ins böhmische Kernland, selbst nicht während der großen antiböhmischen Kaiserallianz des Vorjahrs. Prag erlebte unter seiner Regierung einen ersten wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung und wuchs stark. Er konnte beim Kaiser weitreichende Handelsprivilegien für die Prager Kaufleute erwirken. Das Gesicht der Stadt begann sich merklich zu wandeln. Die ersten gepflasterten Straßen wurden errichtet und die Zahl der gemauerten Häuser begann zu wachsen. Seine überaus erfolgreiche Heiratspolitik wurde zur Blaupause für den Sohn, der darin zu unerreichter Meisterschaft avancierte.

Krönung am falschen Ort

Nach der Niederlage und dem schockierenden Tod des Vaters, war die Lage für Karl gefährlich. Die nach Frankreich geführten böhmischen Truppen waren größtenteils getötet, gefangengenommen oder zerstreut, bis auf eine Handvoll Überlebende waren ihm kein unmittelbarer Schutz fernab von Böhmen geblieben. Vorerst setzte er sich nach Verdun ab, wo er einige Zeit verweilte, vielleicht um dort möglicherweise doch erlittene Wunden auszuheilen. Ende September reiste er weiter in die Grafschaft Luxemburg und zog sich auf die Burg Arlon zurück. Er rechnete mit einem Schlag des Kaisers, von dem er fest annahm, dass er seine momentane Schwäche ausnutzen würde. Kaiser Ludwig, der sich zu dieser Zeit in Frankfurt am Main aufhielt, also nicht weit ab, unterließ überraschenderweise jede Aktion gegen den gewählten aber bislang ungekrönten Gegenkönig. Es fällt schwer hierfür eine eindeutige Erklärung zu finden. Anscheinend konnte er die Gesamtsituation und die Anhängerschaft Karls nicht richtig einschätzen und wartete lieber weiter ab. Ludwig war, und nicht nur darin zeigten sich gewissen Ähnlichkeiten zu Karl, kein besonders kriegerischer Zeitgenosse. Er gab der Diplomatie, man könnte stellenweise auch sagen, der Intrige, den Vorzug vor dem Schwert. Mancher Chronist unterstellte ihm Feigheit, ein vielgehörter Vorwurf, der ihm schon direkt nach der Schlacht von Mühlberg gemacht wurde. Wir wollen uns kein Urteil erlauben, vielleicht nur soviel, es konnte nicht jeder ein Johann von Böhmen sein, mancher Herrscher war weniger todesmutig, dafür mehr Realpolitiker, um eine heutige Formulierung verwenden zu dürfen. Im Nachinein betrachtet war das ausbleibende Handeln eine grobe Nachlässigkeit des Ludwigs. Zu keinem Zeitpunkt war die Chance größer Karl zu besiegen, als in den Wochen nach der völligen Niederlage von Crécy, als dieser isoliert und weit entfernt von seinen böhmischen Hilfsquellen, inmitten kaiserlich gesinnter Gebiete weilte.

Auch der Oktober verging ohne dass Ludwig sich ernsthaft regte. Karl, nun davon überzeugt der Kaiser würde auch weiterhin passiv bleiben, wagte den nächsten Schritt. Der Großonkel, Erzbischof Balduin von Trier, organisierte die Krönungszeremonie und lud hierzu die wohlgesonnenen Fürsten des Reichs, zu denen zu Beginn, wegen Karls einvernehmlichen Verhältnis zur römischen Kirche, besonders viele geistliche Fürsten gehörten. Die traditionelle Krönungsstätte in Aachen konnte für die Krönungsfeierlichkeiten nicht gewonnen werden, die Stadt hielt es mit dem Kaiser und verweigerte Karl jegliche Anerkennung. Es musste auf Bonn ausgewichen werden, wo sich am 4. November 1346 die Kurfürsten von Mainz, Köln und Trier versammelten. Mit ihnen waren unter anderem die Bischöfe von Münster, Metz, Lüttich und Verdun anwesend.

Die Krönung wurde nach überliefertem Ritus vom Kölner Erzbischof vorgenommen, in dessen Kirchengebiet sowohl der traditionelle, wie auch der provisorische Krönungsort lag. Da sich die Reichskleinodien in den Händen des Kaisers befanden, musste auch hier auf ein Behelf zurückgegriffen werden. Den Gekrönten und dessen Anhänger störten die Defizite vordergründig scheinbar nicht, tatsächlich aber war ihnen natürlich klar, dass wesentliche, althergebrachte Formalitäten alles andere als erfüllt waren und dass Karls Legitimität schon deswegen höchst anfechtbar blieb. Das mittelalterliche Reich bezog seinen selbstverständlichen Herrschaftsanspruch über die restlichen Königreiche der Christenheit aus der sakralen Berücksichtigung zeremonieller Konventionen, hinter denen ein als heilig betrachteter Ritus steckte. Nicht nur die Insignien wie Krone, Zepter, Schwert etc. waren eine Grundbedingung, auch die Beachtung bestimmter Orte und Abläufe verlieh dem künftigen Monarchen des Heiligen Römischen Reichs seine gottgewollte, mit Königsheil gesegnete Autorität. Wie schon Karls Wahl, so konnte auch seine Krönung, wo noch größeres Augenmerk auf Symbolik gelegt wurde, die Zeitgenossen überzeugen. Dass neben den erwähnten Bischöfen, nur sehr wenig und keine der bedeutenden Reichsfürsten und Vertreter der freien Städte zugegen waren, muss als ein deutliches Zeichen mangelnder Akzeptanz im Reich gedeutet werden.

Direkt im Anschluss an den fast unwürdigen Krönungsakt, bestätigte Karl IV. den anwesenden Erzbischöfen und sonstigen Fürsten ihre Rechte und Freiheiten und belehnte sie nach altem Recht mit ihren Ländereien. Umgekehrt leisteten sie ihm die überlieferte Huldigungsformel.

Sitzkrieg zwischen Kaiser und Gegenkönig

Es war an der Zeit nach Böhmen zurückzukehren. Wie würde man ihn dort empfangen, nachdem der alte König, sein Vater, verstorben war? Berechtigten Grund zur Sorge musste Karl nicht haben, seine Popularität in Böhmen war immer schon sehr hoch, und doch blieb eine gewisse Restunsicherheit. Die größte Herausforderung bestand zunächst darin überhaupt unbeschadet nach Böhmen zu gelangen. Ludwig IV. lauerte im Raume um Frankfurt und versperrte ihm den direkten Weg. Fortlaufend beschattet, war Karl gezwungen einen Umweg über das Elsass und Schwaben zu nehmen, wo es ihm gelang die Verfolger abzuschütteln. Von hier begab er sich nach Nürnberg, um von dort auf direktem Weg über Eger nach Prag zu gelangen, das er Anfang des Jahres 1347 glücklich erreichte. Das Volk empfing seinen König, seinen böhmischen König, mit aufrichtiger Freude und in zuversichtlicher Erwartung. Die ihm entgegengebrachte Zuneigung veranlasste Karl zu großherzigen Zugeständnissen gegenüber Adel, Klerus und Bürgerschaft.

Karl gewann schnell einen zufriedenstellenden Eindruck, in Böhmen standen die Dinge beim Besten. Die vielfältigen Maßnahmen während seiner wiederholten Statthalterschaft brachte nicht nur im Land Früchte hervor, es bescherte dem neuen König von Böhmen jenen hohen Vertrauensvorschuss, auf den er seine weitere Haus- wie Reichspolitik aufbauen konnte. Die Krone Böhmens war sicher, die Krone des Reichs galt es aber erst noch durchzusetzen. Im Bewusstsein das böhmische Königreich für den Augenblick in gut bestelltem Zustand zu wissen, verließ er schon nach etwas mehr als einer Woche das Land wieder.

Karl hatte die erlittene Schmach des Bruders in Zusammenhang mit Tirol nicht vergessen. Nicht ohne Eigennutz wollte er dem Bruder und damit dem Hause Luxemburg die strategisch wichtig gelegene Grafschaft zurückholen. Im Grunde konnte er Tirol aber nur durch einen Militärschlag brutal annektieren, denn rechtlich hatte nur Erbgräfin Margarete ein Recht auf Tirol, nicht ihr ehemaliger Ehemann, Johann Heinrich. Die resolute Fürstin warf den verhassten Ehemann bekannterweise buchstäblich aus dem Land und verband sich durch die umstrittene Heirat mit des Kaisers ältestem Sohn, dem Markgrafen von Brandenburg, mit den Wittelsbachern. Wie Karl nach einer erfolgreichen Eroberung den Besitzstand Tirols an den Bruder übertragen wollte ist ungeklärt, doch soweit war man ohnehin längst nicht. Mit einem in Böhmen aufgestellten Heer konnte er nicht nach Tirol ziehen, keines der Anrainerterritorien hätte einen Durchmarsch zugelassen, am wenigsten natürlich die Wittelsbacher und auch nicht die Habsburger. Doch kam aus einer anderen Richtung eine Möglichkeit. Sein Gönner, Papst Clemens VI., hatte mit Mailand ein Bündnis geschlossen. Bislang war die lombardische Metropole tief mit den Luxemburgern verfeindet. Der Papst hatte mit Mailand ein Bündnis gegen den ihm gefährlich gewordenen römischen Emporkömmling Cola die Rienzo (1313 – 1353) geschmiedet. Für Karl hatte diese Verbindung den nützlichen Nebeneffekt, dass er wegen seinem innigen Verhältnis zum Papst vom mächtigen Mailand vorerst nichts zu befürchten hatte. Er konnte nicht nur von der Lombardei aus operieren, sondern dort auch Streitkräfte anwerben um so gegen Tirol vorgehen von Süden kommend vorzugehen. Die Gelegenheit war ausgesprochen günstig, weswegen es Karl auch drängte, denn der Gemahl Margaretes, Ludwig der Brandenburger, befand sich mit seinen Truppen in Litauen und kämpfte an der Seite des Deutschen Ordens. Karl glaubte dadurch leichteres Spiel zu haben, ging aber trotzdem vorsichtig taktierend vor. Sein erstes Ziel führte ihn nach Wien, um dort Herzog Albrecht zu treffen, dann weiter nach Ungarn, wo er sich mit seinem Schwiegersohn, dem König von Ungarn absprach. Er hoffte mit beiden ein Bündnis schließen zu können, ja selbst nur ein Nichtangriffspakt hätte ihm völlig gereicht, doch gaben ihm beide eine Absage. Er reiste ergebnislos wieder nach Böhmen um seinen Zug nach Italien zu planen. Kaiser Ludwig seinerseits war erfolgreicher, er verabredete in Passau eine Dreierallianz mit Österreich und Ungarn wider den böhmischen König und Usurpator der römisch-deutschen Krone. Eine gefährliche Entwicklung die Karl zwang seine Tiroler Pläne für den Augenblick zurückstecken. Die Risiken und Unwägbarkeiten waren zu groß und die Gefahr einer gemeinsamem Intervention der drei verbündeten Mächte war zu ernst.

Im Rücken den erwähnten Bund, schrieb der Kaiser einen Brief an Karl um ihn zum Verzicht auf die Krone des Reichs zu bewegen. Das Schreiben lautete wie folgt: „Wir wundern uns sehr, ja Wir müssen über dein unbesonnenes Unternehmen laut in Gelächter ausbrechen, dass du nämlich die Würde, welche Wir bekleiden, wie ein Mensch ohne Füße und Augen, anzukleiden dich unterstandest. Achtest du etwa die kriegerischen Fürsten, und die unzählbare Menge des auserlesensten Kriegsvolkes, womit unser Hof umgeben ist, für nichts? Wir ermahnen dich auf das Ernsthafteste, den begangenen Fehltritt zu verbessern, und Unsere kaiserliche Milde, Gnade und Vergebung, so lange es noch Zeit ist, anzuflehen, welche Wir, aus angeborener Güte, dir zu ertheilen geneigt sind. Wenn du aber in deiner abscheulichen Narrheit verharrest, so werden Wir aus dem Schlaf erwachen, und deine eingebildete Macht, wie ein irdenes Gefäß, zertrümmern, und wie die Sonnenstäubchen in Nichts verwandeln.“

Der Kaiser legte es auf einen bewusst provokanten Ton an, er wollte ihn aus der Reserve locken und hoffte Karl würde darauf anspringen und ihn vielleicht sogar militärisch in seinen bayrischen Kerngebieten angehen, was die beiden Verbündeten auf den Plan gerufen hätte. Hinsichtlich einer offensiven Vorgehensweise waren beide umgekehrt wenig geneigt gegen Karl vorzugehen. Er ließ sich aber nicht in eine Falle locken, sandte seinerseits einen ähnlich gehaltenen Brief als Antwort und wartete ab. Mittlerweile war Mitte Februar und Ludwig IV. hatte außer Drohungen und Provokationen noch keine unmittelbaren Maßnahmen gegen Karl unternommen, womit der Sitzkrieg weiter ging. Die fehlende konkrete Initiative des Kaisers, mal abgesehen vom schmieden großer Allianzen, bleibt schwer zu begreifen. Als plausible Erklärung kommt uns nur eine Begründung in den Sinn. Der Kaiser suchte mit zunehmender Verzweiflung die Aussöhnung mit der Kirche und die Lösung vom Bann. Es war ihm ziemlich bewusst, dass ein militärisch offensives Vorgehen gegen den päpstlichen Günstling sein Verhältnis zum Papst weiter zerrütten würde. Ludwig IV. gab sich augenscheinlich der illusorischen Annahme hin, es könnte für ihn noch eine Versöhnung mit dem Heiligen Stuhl geben.

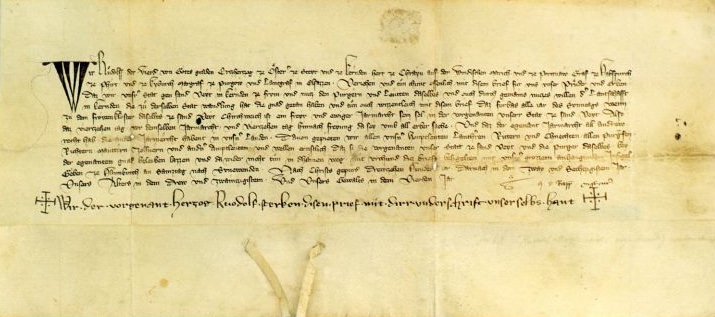

Karl blieb in dieser, was den Thron betraf, für ihn ungewissen Zeit nicht untätig und nutzte die Zeit um überfällig gewordene Regentschaftstätigkeiten vorzunehmen. Eine für die weitere Entwicklung seiner Residenz von größter Bedeutung nahm er in Prag vor. Die Stadt war unter König Johann kontinuierlich gewachsen und hatte innerhalb seines historischen Stadtkerns die Grenzen des Wachstums erreicht. An diesem Aufschwung hatte Karl bereits einen gehörigen Anteil in den Jahren seiner wiederholten Statthalterschaft, während der Vater außer Landes tätig war. Mit der Gründung der Prager Neustadt legte Karl den formalen Grundstein zur weiteren Entwicklung Prags zu einer echten Metropole. Die Gründungsurkunde ist datiert auf den 1. April 1347 und zu Burg Pürglitz ausgestellt, wo Karl das Osterfest feierte.

Karl wütet in Tirol

Nach Ostern machte er sich nun doch von Böhmen aus auf den Weg nach Tirol. Die Bedrohung die von der unheilvollen Dreierallianz des Kaisers ausging, erwies sich bislang als ein zwar brüllender aber nach Taten zahnloser Löwe. Es war trotzdem angebracht vorsichtig vorzugehen und nicht offen zu reisen. In Begleitung von nur drei engvertrauten Personen gelangte er unerkannt, als Kaufmann verkleidet, nach Trient, während ihn die Gegner weiterhin in Böhmen vermuteten. In Trient regierte Karls alter mährischer Kanzler, Nikolaus von Brünn, der dort seit 1338 als Bischof residierte. Karl fand hier eine sichere Ausgangsbasis für weitere Aktionen, sowohl nach Norden wie nach Süden. Hier empfing er in den letzten Apriltagen Abordnungen des Papstes und des französischen Kronprinzen Johann, mit dem er das schon vorhandene Bündnis des bei Crécy gefallenen Vaters erneuerte.

Im Laufe des Mai schloss Karl die Aufstellung eines immerhin ansehnlichen Heeres ab und wandte sich damit als erste Maßnahme nach Südosten, gegen die Städte Feltre und Belluno, die er schon einmal dem Markgrafen von Skala weggenommen hatte und seinerzeit einem seiner Getreuen übergab, dann aber wieder verloren gingen. Beide Orte fielen rasch, worauf er nach Norden schwenkte, ins Innere Tirols und Meran einnahm sowie Bozen schrecklich verheeren ließ. Überhaupt hinterließen seine Truppen ein Bild der Verwüstung im Süden der Grafschaft. Sein nächster Schlag richtete sich gegen die Burg Tirol, wo Gräfin Margarete residierte. Sie war auf das Eintreffen seiner Truppen vorbereitet und hatte sich mit ausreichend Truppen und Lebensmittel mutig in der Burg verschanzt, statt nach Norden, nach Innsbruck oder gleich zum kaiserlichen Schwiegervater zu flüchten. Margarete von Tirol war von hartem Holz geschnitzt und eine eiserne Regentin des väterlichen Erbes, zumindest dem Teil, was vom gewaltigen Nachlass an sie gegangen war, nämlich die Grafschaft Tirol.

Karl begann mit der Belagerung, musste aber bald abbrechen, denn von Norden, durch das Inntal kommend, rückte der Kaiser mit eilig zusammengerufenen Truppen zum Entsatz heran. Karl trat ihm entgegen, schlug ihn in mehreren Kleingefechten und drängte ihn , ohne dass ein entscheidender Schlag gesetzt wurde, nordwärts wieder aus der Grafschaft. Mittlerweile war Juni und der aus dem Baltikum zurückgekehrte Ludwig von Brandenburg, des Kaisers ältester Sohn und Margaretes Ehemann, übernahm die Führung im Kampf gegen Karl. Es folgten eine Vielzahl von Scharmützeln, in denen mal die eine, mal die andere Seite Sieger blieb doch weiterhin konnte keiner der Kontrahenten eine Entscheidung ausfechten. Das Land litt weithin unter den Kriegshandlungen. Die Gegenden die von den Truppen beider Seiten durchzogen wurden, erlebten schwere Plünderungen und Verwüstungen. Für Karl war die Situation langfristig die schlechtere. Der Bischof von Trient, Nikolaus von Brünn, war seine einzige sichere Basis, sonst war er weitestgehend von Böhmen abgeschnitten, wie auch von der Grafschaft Luxemburg, die als Erbe aus dem Nachlass des Vaters ohnehin an seinen Halbbruder Wenzel gegangen war und über deren Ressourcen er somit nicht verfügen konnte. In der prekärer werdenden Lage wusste er sich jetzt nicht mehr anders zu helfen, als einen Kurier nach Böhmen zu schicken, mit dem dingenden Auftrag ein Verstärkungsheer zu schicken. Seine dortige Administration ließ ihn nicht im Stich, folgte dem Ruf und rückte mit einer in größter Eile zusammengestellten Schar auf direktem Weg, durch Bayern ziehend, ihrem König entgegen. Noch in Niederbayern wurde das zu schwache und schlecht geführte Kontingent gestellt und abgedrängt, so dass sie wieder nach Böhmen zurückzogen, eine Spur der Verwüstung und Brandschatzung hinterlassend. Des Kaisers Verbündete in Wien und Ungarn rührten sich derweil nicht, Karl hatte sie völlig richtig eingeschätzt, weswegen er den Tiroler Feldzug überhaupt erst wagte. Sie beriefen sich darauf, dass der Kampf in und um Tirol eine familiäre Angelegenheit wäre, noch dazu zwischen des Kaisers Sohn und Karl und nicht gegen den Kaiser und das Reich selbst gerichtet.

Markgraf Ludwig von Brandenburg, Graf von Tirol, Herzog von Bayern, war von diesem böhmischen Einfall nach Bayern höchst alarmiert. Er rechnete damit, dass Karl mit seinen schwachen Restkräften, außer dass er weiter plündernd durch Tirol zog, nichts weiter anrichten konnte, weswegen er sich vom Feind löste und nach Bayern zog, um das Land gegen weitere, von ihm vermutete böhmische Einfälle zu decken.

Wenn Karl auch die Passivität Österreichs und Ungarns richtig vorhersah, so bewies er hinsichtlich seines Tiroler Abenteuers erheblich geringere Voraussicht Es wurde zunehmend zur Realität, dass Tirol vielleicht erobert, aufgrund der exponierten Lage aber dauerhaft nicht von ihm gehalten werden konnte, nicht so lange die Wittelsbacher und die Habsburger einträchtig miteinander verkehrten und in Oberitalien kein potenter Verbündeter existierte. Als schließlich noch Bischof Nikolaus von Brünn im gleichen Jahr starb, war der Moment der Wahrheit endgültig gekommen. Karl verpfändete die wenigen noch gehaltenen Orte, darunter die Städte Belluno und Feltre und zog sich, abermals einmal eine Schneise der Verwüstung hinterlassend, für immer aus Tirol zurück.

Bruder Johann-Heinrich sollte mit Mähren, seiner eigenen Markgrafschaft, entschädigt werden. Dies war gemäß der väterlichen Disposition ohnehin so vorgesehen gewesen, von Karl bislang aber nicht umgesetzt worden. In der Anweisung des väterlichen Testaments erkennen wir Karls hauptsächliches Motiv für seinen Tiroler Feldzug. Karl gefiel der Gedanke ganz und gar nicht, die reiche Markgrafschaft Mähren an den Bruder abtreten zu müssen, noch weniger, weil ja schon die Grafschaft Luxemburg, Stammland und namensgebende Region ihres ganzen Hauses, ihm nicht mehr zur Verfügung stand. Dem Bruder Tirol wiederzuverschaffen, wäre ihm aus so vielerlei Gründen angenehmer gewesen, denn es hätte ihm Mähren erhalten und gleichzeitig den Luxemburgern die wichtigen Alpenpässe verschafft, um vielleicht wieder, in näherer oder ferner Zukunft, in Oberitalien das Glück zu versuchen. Zu alledem wäre den Wittelsbacher Rivalen die strategisch wichtig gelegene Grafschaft entrissen worden. Allein, es war nicht zu bewerkstelligen.

Bis Bruder Johann-Heinrich schließlich, dem testamentarischen Wunsch des Vaters entsprechend, Mähren erhielt, sollten noch mehr als zwei Jahre vergehen. Die Markgrafschaft wurde in dieser Zeit noch um einige Gebiete beschnitten, die direkt unter die Krone Böhmens kamen und damit unter Karls Kontrolle.

Die Tiroler Episode, der Umgang mit dem leiblichen Bruder im Hinblick auf dessen mährisches Erbe, die Verzögerung der Übergabe, die zusätzliche Beschneidung dieser Markgrafschaft und damit Minderung des brüderlichen Erbes, die Missgunst hinsichtlich des Halbbruders, der die luxemburgischen Stammlande als Erbe erhalten und im Gegensatz zu Johann-Heinrich auch zügig in Besitz genommen hatte, bevor Karl auch hier hätte tätig werden können, die ausgeprägte Neigung Dinge im Verborgenen zu tun, gleich ob Königswahl, ob Reisen durch oder entlang verfeindeter Gebiete, die große Vorsicht, fast Übervorsicht in dieser Angelegenheit aber auch das ausgeprägte Geschick in administrativen Dingen, nebst vielen anderen Aspekten, zeichnen das Bild eines vielschichtigen, mit allerlei Talenten bedachten Zeitgenossen, der auf politischer Ebene zur Erweiterung der eigenen Machtbasis sorgsam, zugleich skrupellos abwägt und entscheidet.

Krönung zum König von Böhmen

Ende August 1347 war Karl wieder in zurück in Böhmen und hielt sich in Prag auf. Er musste zuvor den langen Umweg über Aquilla nehmen, wo er sich einschiffte um nach Dalmatien überzusetzen um von dort aus den Landweg durch Ungarn in sein Königreich zu nehmen. Er hatte viel zu große Sorge irgendwie dem Kaiser bzw. dessen energischem Sohn in die Hände zu fallen, weswegen er nicht den kürzesten Weg durch Bayern wagte, auch nicht durch Österreich.

Offiziell war er seit dem Tod des Vaters auf dem Schlachtfeld von Crécy König Böhmens und den damit verbunden Landschaften der Lausitz, Mährens und Schlesiens. Anlässlich eines noch vom damaligen König Johann einberufenen Landtags wurde die spätere Nachfolge geregelt und Karl von den versammelten Ständen zum designierten Nachfolger gewählt, so dass es nach Johanns Tod zu keiner Thronvakanz kam. Was jetzt noch blieb, war das offizielle Zeremoniell als symbolischen Ritus der Thronbesteigung zu zelebrieren. Bei der Krönungsfeier zum römisch-deutschen König fiel die Prachtentfaltung äußerst bescheiden aus. Die Situation um den allgemeinen Thronstreit mit dem Kaiser, die fehlenden Reichsinsignien, der falsche Ort in Bonn, der nicht dem traditionellen Krönungsort entsprach, ließ nur wenige Teilnehmer überhaupt erscheinen und allgemein keine aufwendige Feierlichkeit zu. In seinem eigenen Königreich wollte er die Besteigung des böhmischen Throns mit allen zu Gebote stehenden Mitteln gebührend begehen. Er ließ eine überaus prachtvolle Krone anfertigen, zusammen mit einem Zepter und einem Reichsapfel. Aufbewahrt sollten sie im Veitsdom werden, in einem eigens dazu besonders prunkvoll hergerichteten, dem böhmischen Nationalheiligen Wenzel geweihten Raum. Wenn auch die Arbeiten am Dom natürlich noch nicht abgeschlossen sein konnten, die umfangreichen Umbau- und Erweiterungsarbeiten wurden schließlich erst vor rund drei Jahren begonnen, war dieser Raum, ganz nach den Anweisungen Karls, zwischenzeitlich fertiggestellt worden.

Die Krönung wurde auf den 2. September 1347 festgestzt. Er ließ das Datum auch außerhalb Böhmens bekanntmachen, in der Hoffnung hieraus auch Kapital bezüglich der Akzeptanz seiner Wahl zum römisch-deutschen König zu schlagen. Tatsächlich fanden sich aber von den Großen des Reichs nur der Kurfürst von Sachsen, Herzog Rudolf und Sohn ein. Daneben die Bischöfe von Meißen und Lübeck, sowie einige reichsunmittelbare Grafen. Aus Frankreich war kein Vertreter der königlichen Familie gekommen und auch nicht vom ungarischen Hof, mit dem man, trotz der Verschwägerung, aufgrund der kaiserlichen Dreierallianz, in latentem Kriegszustand war. Nur die direkten Vasallen Karls kamen in großer Zahl. Der böhmische und mährische Hochadel und Klerus war komplett anwesend, ferner die von Böhmen abhängigen schlesischen Herzöge. Die Zeremonie war minutiös geplant und entsprach ganz den Neigungen Karls, der schon als Kind am französischen Hof, die dortige Prachentfaltung als Ideal eines königlichen Selbstverständnisses sah. Seine damalige Prägung hatte den allergrößten Einfluss auf spätere Bauprojekte, wie auch auf seinen allgemeinen Habitus als Monarch.

Wir wollen in groben Zügen die Geschehnisse des Vortags, und am Krönungstag dokumentieren.

Samstag 1. September 1346:

Eine Abordnung des böhmischen, mährischen und schlesischen Adels sowie der Kirchenfürsten des Landes, trat in einem symbolischen Akt vor den König und baten, gemäß Inhalt einer von Clemens VI. ausgestellten Bulle, sich zu ihrem König krönen zu lassen. Salbung und Krönung nicht wie die Vorgänger durch den Mainzer Erzbischof, sondern durch den Metropoliten von Prag vornehmen zu lassen. Zugegen waren auch Vertreter der sogenannten Vladiken, des böhmische Freibauernstands, den es im Gegensatz zum deutschsprachigen Reichsteil, noch in großer Anzahl gab. Sie waren berechtigt Waffen zu tragen, ein Privileg das im gesamten Reich Ausdruck des Freistandes war. Im Kriegsfall waren sie zur Heerfolge und Landesverteidigung verpflichtet, gleich dem freien Ritterstand und Hochadel. Über die gestellte Szenerie mag man sich heute wundern, sie als theatralisches Theater abtun, doch war es für das mittelalterliche Selbstverständnis eines auf Wahl beruhenden Königtums von großer Bedeutung. Symbolhandlungen wie diese waren ein fester Teil des Rituals und eine nach außen sichtbare Darstellung von Macht und Würde eines Monarchen.

Karl erließ einen Majestätsbrief, der die päpstlichen Anordnung nochmal von weltlicher Seite her verordnete. Darin wurde festgehalten, dass fortan nur der Erzbischof von Prag die Krönung vornahm und in welcher Weise dies zu geschehen habe. Als Ausdruck der Wichtigkeit, wurde die Urkunde mit einem goldenen Siegel, einer goldenen Bulle versehen, wie sie nur inhaltsschwere Schreiben erhielten.

Im Anschluss begab sich Karl auf die Prager Hochburg, den Wissehrad oder Wyschehrad (tsch. Vyšehrad), zur Andacht in die dortige Hofkirche. Hierauf wurde er wieder zurück in die Schlosskirche, das heißt in den Veitsdom gebracht, wo er der Vesper beiwohnte und abschließend in großem Zug vom Adel und Klerus zu den königlichen Zimmern geleitet wurde.

Sonntag 2. September 1347:

Am Morgen der Krönung begab sich Erzbischof Ernst von Prag, in Begleitung seiner beiden Suffraganbischöfe und weiterer Vertreter des Klerus, in das königliche Gemach. Der König lag in vollem Ornat auf dem Prachtbett. Um ihn postiert standen die höchsten böhmischen Beamten, der Landeskämmerer Jost von Rosenberg, der Landesrichter Andreas von Duba, der Landesmarschall Heinrich von Lippa, der Lehnsrichter Hinko von Waldstein und der Burggraf zu Prag Heinrich–Berka von Duba.

Erzbischof Ernst trat an das Bett heran, hüllte den König in Weihrauch und besprengte ihn mit Weihwasser, bevor er ihn an den Armen emporhob und von je einem Bischof rechts und links zur Schlosskirche geleiten ließ. Voraus gingen die genannten Landesobristen, Krone, Zepter, Reichsapfel und Schwert tragend. Ihnen allen voran schritt der Landeskämmerer mit einem Stab in der Hand, um den Weg anzuzeigen. Es folgte eine Prozession des Hochadels, der sich dem Zug zur Kirche, unter dem Geläut aller Glocken Prags, anschloss. Im Dom wurden die königlichen Insignien auf dem Hochalter niedergelegt und Karl nahm auf einem vorbereiteten Thron platz, die höchsten Würdenträger aus Klerus und Adel rechts und links von ihm. Nach Gebeten und zwei kurzen Predigten, die erste an den Klerus, die zweite an den Adel gerichtet, trat der Erzbischof vor Karl und verlas die vorbereitete Eidesformel in Form einer zeremoniellen Befragung. Zum Abschluss drehte er sich zum versammelten Adel, Klerus und Volk und fragte, „Wollt ihr dem Fürsten Karl für euer Oberhaupt und euren König anerkennen und ihm Gehorsam leisten?“, worauf ein dreifaches, „Radi, radi, radi“, erscholl, „Gerne, gerne, gerne“. Es folgten Gebete der anwesenden Bischöfe und Gesang, woran sich in der Lithurgie das Hochamt anschloss, mit dem Verlesen der Epistel, Auszüge aus den Apostelbriefen. Zwei Äbte bereiteten derweil das Salböl vor und reichten es nach Abschluss der Lesung dem Erzbischof. Unter Salbung des königlichen Hauptes, der Arme und Schultern sprach er die vorgegebene Formel, „Ich salbe dich zum König mit dem heiligen Öle, im Namen, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.“. Er segnete das königliche Gewand und zog es dem König an, salbte danach dessen Hände und legte ihm den Königsmantel um. Stets jeden Teil unterbrochen durch ein kurzes Gebet, gürtete er ihn mit dem Reichsschwert, steckte ihm einen Ring an den Finger und legte ihm das Zepter und den Reichsapfel in die gesalbten Hände. Zuletzt wurde die Krone gereicht und Erzbischof Ernst setzte sie dem König als zeremoniellen Höhepunkt auf das Haupt. Nach alledem wurde er vom Altar, wo er alle königlichen Insignien empfangen hatte, zurück zum Thron geführt. Hier gab er, königlich gewandet, gegürtet und gekrönt, das Gelöbnis an seine Untertanen ab: „Ich bekenne und verspreche, vor Gott und seinen Engeln, jetzt und in allen zukünftigen Zeiten, die Heilige Schrift, die Gerechtigkeit und den Frieden der heiligen Kirche Gottes und meiner Untertanen, nach Möglichkeit und Gewissen handzuhaben und auszuüben. Bei der Verwaltung des Königreiches meine Getreuen zu Rate zu ziehen, den Bischöfen und der heiligen Kirche alle gebührende Ehrerbietung zu zeigen und was den Kirchen von Königen und Kaisern gegeben wurde, zu erhalten. Ich gelobe auch, dass ich den Äbten, Herren, Rittern und Vladiken mit Achtung begegnen werde, so wie mir meine Getreuen anraten werden. Amen.“.

Karl war nunmehr ordentlich gewählter, gesalbter und gekrönter König Böhmens, Mährens, Schlesiens und der Lausitz.

Nach dem geschilderten Krönungsakt, war seine Frau Blanka Margarete an der Reihe. Auch sie wurde in gleicher Weise gesalbt, erhielt einen Ring, ein Zepter und bekam eine Krone aufs Haupt gesetzt. Nach Abschluss des Zeremoniells wurde sie von einer Äbtissin zum Thron geleitet und die Messe mit weiteren Lesungen aus der Schrift sowie symbolischen Opferleistungen des königlichen Paars fortgesetzt. Es folgte die Eucharistiefeier, abgeschlossen mit der Einnahme des symbolischen Leib Christi und seines Blutes, in Form von Brot und Wein.

Mit Beendigung der Messe begaben sich alle in die Prager Altstadt, die sogenannte große Stadt und stiegen im dortigen Rathaus ab. Auf dem öffentlichen Palast, vor der Sankt Gallus Kirche, war ein hölzernes, offenes Gebäude erbaut worden, wo das Herrscherpaar mit den Gästen zur Tafel saß. Die Ritterschaft bediente die Tafel zu Pferde, was ein Hinweis auf die Größe des Gebäudes gab. Ausklang nahm der Tag mit Turnieren und allerlei Spielen, Tanz und Zeitvertreib.

Karl zelebrierte seine Krönung völlig im Einklang mit seinen diesbezüglichen Ansprüchen. Dem versammelten Adel, Klerus und Volk führte es eindrucksvoll die Größe ihres Königs und des böhmischen Königreichs vor Augen. Die Kosten hierfür waren enorm und man darf nicht annehmen, dass Karl, der ja gerade erst von seinem endgültig missglückten Tirolfeldzug zurückgekehrt war, die Aufwände aus Ersparnissen bezahlt hätte, auch wenn durch die Verpfändung einiger verbliebener Tiroler Städte immerhin die gröbsten Kosten des Abenteuers gemildert wurden. Er lieh sich das notwendige Geld zur Feier selbstverständlich und musste entsprechend einiges verpfänden oder sogar ganz veräußern. Da Handel und Gewerbe in Böhmen im Aufschwung waren, die baulichen Maßnahmen in und um Prag fortwährend auch einen Zufluss von Geldern in die landesherrlichen Kassen brachten, war Karl für gewöhnlich in der Lage nach einiger Zeit die verpfändeten Güter oder Regale wieder einzulösen. Vielen fürstlichen Zeitgenossen gelang dies in Ermangelung ausreichender wirtschaftlicher Basis nicht in annähernd gleicher Weise.

Der Kaiser stirbt

Karl hielt sich nach der Krönung rund einen Monat in Prag auf und genoss die hohe Popularität beim böhmischen Volk. Vielleicht gelang es ihm für einige Zeit die Last der schwebenden Thronfrage im Heiligen Römischen Reich zur Seite zu schieben, doch schwerlich für lange. Im Laufe des Septembers ordnete er das Zusammenziehen eines Heeres in Taus (tschech: Domažlice) in bayrischer Grenznähe liegend, an. Er wollte die Initiative ergreifen und dem Kaiser zuvorkommen. Dieser sammelte seinerseits überall Verbündete gegen den anmaßenden Räuber des römisch-deutschen Throns. Bevor sich eine unüberwindbare Allianz gegen ihn verschworen hätte, wollte Karl einen heftigen Schlag ins Herz der kaiserlichen Kernlande wagen. Die Erfahrungen aus dem letzten, wenn auch kurzen Feldzug gegen Niederbayern, damals mit nur unzureichenden Kräften, als er selbst noch in Tirol stand, machten ihn zuversichtlich. Sehr wahrscheinlich konnte er durch einen kühn geführten Angriff die Verbündeten Ludwigs abschrecken, dessen bisherige Allianzpartner, Herzog Albrecht von Österreich und König Ludwig von Ungarn, noch keinerlei Anstalten machten ihm aktiv beizustehen. Bei einem erfolgreichen böhmischen Heerzug würden sie aller Voraussicht nach, aus Sorge um die eigenen Ländereien, in der Defensive bleiben, so Karls Annahme.

Am 13. Oktober traf Karl im Heerlager bei Taus ein. Er hatte seinen Bruder während seiner Abwesenheit zum Statthalter Böhmens bestellt und machte sich selbst auf einen längeren Krieg gefasst. Vor Ort angekommen, erwartete ihn die Nachricht, dass Ludwig IV. zwei Tage zuvor, am 11. Oktober 1347, während einer Bärenjagd einen Schlaganfall erlitt und noch an Ort und Stelle verstorben war. Welche Gedanken ihm darauf durch den Kopf gingen, ist nirgends festgehalten. Vielleicht erinnerte er sich an Auszüge des päpstlichen Bannbriefs wider den Kaiser, von vor einem Jahr, wo diesem in vielfältigen Flüchen von Clemens VI. der Tod herbeigewünscht wurde. Was immer er gedacht oder gefühlt haben mag, ob Genugtuung oder Erleichterung, der unerwartete Tod löste für den Augenblick die Thronfrage im Reich ohne Blutvergießen.

Karl war sich hinsichtlich des weiteren Vorgehens unschlüssig. Sollte er dennoch nach Bayern einmarschieren, um Ludwigs Söhnen, allen voran dem ältesten und gleichnamigen Sohn zu Leibe rücken? Er verblieb für einige Tage im Zustand des Abwägens. Die Entscheidung wurde ihm schlussendlich durch die eintretenden Umstände erleichtert. Unter den angeworbenen Truppen machte sich Unruhe breit, viele fürchteten der Krieg bliebe aus und somit die Aussicht auf Beutegut. Karl musste sich sorgen sie könnten bald auseinanderlaufen, ohne dass er einen effektiven Streich gegen Ludwig den Brandenburger geführt hätte und dann ohne Truppen dastehen. Aus dieser Situation heraus entschied er sich zum präventiven Schlag. Wider Erwarten traf er auf keinen Widerstand, worauf sich seine Kriegsknechte mit den wüstesten Plünderungen und Verheerungen einen fragwürdigen Namen machten. Er musste fürchten, dass sich im Reich herumspräche, er lässt ein sich nicht zur Wehr setzendes Fürstentum auf fürchterliche Weise heimsuchen, noch dazu, wo die Person, gegen die er ursprünglich zu Felde zog, nicht mehr lebte. Sein Ruf als Reichsoberhaupt würde beschädigt, noch bevor er überhaupt eine feste Stellung erlangte. Dem Treiben der marodierenden Söldner musste dringend ein Ende gesetzt werden. Seinen untergebenen Anführern gab er die Order, mit dem Großteil der Truppen zurück nach Böhmen zu ziehen und dort auf weitere Weisungen zu warten. Selbst zog er in relativ kleinem Kriegsgefolge erst nach Straubing und dann weiter in die Reichsstadt Regensburg, wo man ihn mit allen Ehren als den König und Oberhaupt des Reiches empfing. Es zeichnete sich der Anfang eines Paradigmenwechsels unter den Reichsstädten ab, jenen reichsunmittelbaren, nur dem Reichsoberhaupt unterstellten Inseln innerhalb der Ländereien der Territorialfürsten, Abteien oder Bistümer. Als Zentren von Handel und Handwerk waren die Reichsstädte wichtige Einnahmequelle für die königliche- bzw. kaiserliche Kasse, gleichzeitig starke Gegengewichte zu den immer autonomer agierenden Landesfürsten und damit ein wertvolles Balanceinstrument imperialer Innenpolitik.

Die Frage nach der tatsächlichen Haltung der Reichsstädte, zumal der großen und wichtigen, konnte am besten in Nürnberg beantwortet werden. Nürnberg war spätestens seit Beginn des vierzehnten Jahrhunderts zur einflussreichsten Reichsstadt im süddeutschen Reichsteil geworden. Karl zog von Regensburg nach Norden um sich dieser Stadt zu vergewissern.

Nürnberg und seine Burggrafen

Nürnberg stand lange im Schatten der einflussreicheren Stadt Fürth, gewann aber unter der Verwaltung der Burggrafen aus dem Hause Zollern, seit dem späten vierzehnten Jahrhundert Hohenzollern genannt, zunehmend an Bedeutung. Da das Haus Zollern, bzw. Hohenzollern für viele Generationen eng mit Nürnberg verbunden war und sie im Laufe der Zeit in Unter- und Oberfranken zu einflussreichen Territorialfürsten wurden, ist es angemessen hierzu noch einige ergänzende Anmerkungen zu machen.

Das burggräfliche Geschlecht der Hohenzollern stammt ursprünglich aus Schwaben, wo sie mit der gleichnamigen Burg ihren Stammsitz am nördlichen Ausläufer der schwäbischen Alb haben. Als frühe Parteigänger des ebenfalls schwäbischen Kaisergeschlechts der Staufer, blieben sie bezüglich kaiserlicher Dank- und Gunsterweisungen zwar hinter Häusern wie den Wittelsbachern oder dem jüngeren Zwei der Askanier, doch wurden ihnen nichtsdestotrotz im schwäbischen Raum eine Reihe von Privilegien zuteil. Da wir an dieser Stelle nicht die ganze Geschichte dieser Dynastie wiedergeben wollen, springen wir in das Jahr 1184. In diesem Jahr heiratete Friedrich III.,Graf von Zollern, mit Sophia von Raabs, die Erbtochter des Nürnberger Burggrafen Konrad II. von Raabs. Als Konrad 1191 ohne männlichen Erben starb, ging die Burggrafschaft an seinen Schwiegersohn Friedrich über, der nun als Friedrich I. von Nürnberg-Zollern, der erste Nürnberger Burggraf aus dem Geschlecht der Hohenzollern wurde. Mit dem Amt eines Burggrafen, was letztendlich nur eine Art hoher Reichsbeamter darstellte, waren gleichzeitig das Erbe einiger territorialer Erwerbungen im fränkischen Raum verbunden, wie auch in Niederösterreich, der ursprünglichen Heimat der Raabs. Als Graf von Zollern und Burggraf von Nürnberg waren nun weit auseinander liegende Gebiete zu verwalten. Nach dem Tod der Mutter, nahmen die beiden Brüder Konrad und Friedrich 1218 eine Teilung des Besitzes vor. Es entstanden die fränkische – und die schwäbische Linie, wobei der ältere Konrad sich das fränkische Gebiet vorbehielt und Friedrich die schwäbischen Stammlande zukamen. Beide Linien entwickelten sich fortan weitestgehend getrennt voneinander. Schon unter Konrads Administration erlangte Nürnberg große Autonomie, als Kaiser Friedrich II. im Großen Freiheitsbrief die Stadt reichsunmittelbar machte. Für die fränkischen Hohenzollern bedeutete es eine wesentliche Beschneidung der althergebrachten Verfügungsrechte in der Stadt, was gleichzeitig erhebliche finanzielle Auswirkungen hatte. Konrad grollte dem Kaiser dennoch nicht und blieb ein treuer Anhänger, auch in den schweren Zeiten, als der Kaiser im Kirchenbann lag und ihn sein ältester Sohn Heinrich im Reich bekriegte. Konrad gelang es in seinen Gebieten und damit auch zum besonderen Nutzen Nürnbergs, den Landfrieden zu bewahren, womit Handel und Gewerbe der Stadt aufblühten und das rivalisierende Fürth zwischenzeitlich an Einfluss längst überflügelt wurde. Für Burggraf Konrad sollte sich der zu Beginn schmerzlich einschneidende Nürnberger Freibrief im Nachhinein als eine heilsbringende Zäsur erweisen. Hierdurch konzentrierte er sich fast zwangsläufig vermehrt auf Territorialpolitik, statt auf das eigentliche Burggrafenamt. Durch käuflichen Erwerb, verbunden mit einer effektiven Spar- und Wirtschaftspolitik, vergrößerten sich die Anfangs noch bescheidenen Ländereien nach und nach. Eine wohlwollende Politik des Kaisers brachte darüber hinaus frühzeitig Privilegien an das Haus Hohenzollern, wie sie sonst meist nur bei den großen Reichsfürsten existierten, umgekehrt verschrieben sich Generationen von zollernschen Burggrafen den jeweiligen Häuptern des Reichs als treue Interessenverwalter einer imperialen Politik im fränkischen Raum. Die Treue zum jeweiligen Herrscherhaus, sparsame Haushaltung mit den eigenen Mitteln, stringente Erweiterung des eigenen Territoriums durch Zukäufe und ungewöhnliches Glück in der Hochzeitspolitik, förderte die Nürnberger Burggrafen weiter nach oben. Kein Burggrafengeschlecht in der gesamten mittelalterlichen Geschichte des Heiligen Römischen Reichs sollte sich solch eine Macht und Popularität erarbeiten.

Nürnberg, als freie Reichsstadt, profitierte von der maßvollen, den Landfrieden in der Gegend fördernden Politik der Burggrafen. Es erblühte kolossal und schloss zu den großen Reichsmetropolen Köln, Lübeck und Frankfurt auf. Einige Generationen akzeptierte das fortwährend selbstbewusster werdende Stadtpatriziat den noch verbliebenen Einfluss der Burggrafen auf das städtische Leben, bis es begann offen dagegen zu opponieren. Wir kommen darauf zu gegebener Zeit wieder zurück, und wenden uns jetzt wieder König Karl zu.

Karl IV. reiste also nach Nürnberg um die Huldigung dieser für den gesamten südostdeutschen Raum wichtigen Stadt einzuholen, als ein Signal und Beispiel für alle anderen freien Städte, nicht nur der Region, des ganze Reichs. Vor den Toren angelangt, fand er sie verschlossen, die burggräflichen Brüder Johann II. und Albrecht I. verweigerten ihm den Einlass. Sie waren Söhne Friedrich IV. von Hohenzollern. Jener Friedrich, der für den verstorbenen Kaiser Ludwig bei der Schlacht von Mühldorf durch seine überraschende Reiterattacke in die Flanke des habsburgischen Heeres, mit der Gefangennahme des Gegenkönigs Friedrich dem Schönen, 1322 die Entscheidung brachte und von Amtswegen ein Anhänger des bisherigen Kaisers war. Die große Loyalität zum jeweiligen Reichsoberhaupt ergab sich bei den Hohenzollern aus dem Amt des Burggrafen, das sie zum Schirmherr der Nürnberger Reichsburg machte. Eine tieferer Hang zu dieser oder jener Herrscherdynastie existierte nicht notwendigerweise, wenngleich es mitunter persönliche Präferenzen gab. Sie dienten offiziell gleichermaßen den Staufern, wie den Habsburgern, den Wittelsbachern oder davor den Luxemburgern. Jetzt, so kurz nach dem Tod des alten Kaisers, waren die beiden Burggrafen unschlüssig wie sie gegenüber dem Luxemburger König verfahren sollten. War er denn ihr König, war seine fragwürdige Wahl überhaupt rechtsgültig? Man stand vor einer schwerwiegenden Frage und es zeigt wie genau es die Amtmänner der Reichsinteressen in diesem Teil Frankens nahmen. Wobei wir ihre selbstlosen Dienste als neutrale Verwalter des Reichs nicht zu hoch loben möchten. Natürlich hatten auch die Burggrafen Sorgen im noch unklaren Thronstreit unter die Räder zu kommen. Wäre Karl mit einem größeren Heer vor die Stadt gekommen, es wäre ihnen sogar lieber gewesen, sie hätten sich ihm vermutlich leichteren Herzens angeschlossen. So aber war die Reaktion der Wittelsbacher Partei, die formell mit dem mächtigen Herzog Albrecht von Österreich und mit Ungarn, sowie einer Anzahl weiterer Fürsten verbündet waren, noch unklar. Welchen echten Zusammenhalt hatte diese Allianz, galt sie auch den Söhnen des Kaisers oder war sie mit seinem Tod hinfällig? Gab es schon neue Absprachen, über die man jetzt noch nicht wissen konnte? Leicht konnten alle errungenen Privilegien der vergangenen fünf Generationen verloren gehen oder empfindlich beschnitten werden. Ein Risiko vor dem die Nürnberger Burggrafen, mehr als andere Reichsbeamte ihrer Art, durch die zunehmende Wichtigkeit Nürnbergs, bei jedem Dynastiewechsel standen. Ihr vergangener Dienst dem Oberhaupt konnte im Falle eines Wechsels schnell das Missfallen des neuen Monarchen wecken. Bislang war es zwar noch immer gelungen den Übergang schadlos zu meistern aber es war keine Garantie für jetzt und die Zukunft.

Karl stellte sich auf freies Feld vor die Stadt und versprach den beiden Brüdern, dass er sie in all ihren Rechten und Freiheiten, so sie ihnen von Königen und Kaisern und vom Reich zugedacht waren, zu schützen. Für die Bürger der Stadt ein Spektakel, dass so noch nicht erlebt wurde. Die Tore der Stadt wurden geöffnet, die Entscheidung war gefallen. Johann und Albrecht traten vor Karl und leisteten ihm mit gebeugtem Knie den uralten Eid, ihm treu und gewärtig zu sein, als einem römischen König Gehorsam zu leisten als ihrem Herren, ihn gegen seine Feinde zu beschützen und beizustehen. Außer jene anwesenden Fürsten, die bei Karls Krönung in Bonn vor Ort waren, waren die beiden Hohenzollern Brüder die ersten Fürsten die Treueeid leisteten. Für Karl war es ein besonders wichtiger Schritt hin zur allgemeinen Anerkennung, er zeigte sich daher auch ungewöhnlich großzügig. Immerhin wäre es eigentlich zu erwarten, dass ein Vasall den Eid ohne weitere Zugeständnisse leistet, tatsächlich hatte es sich aber schon seit der Zeit des Interregnums eingeschlichen, dass sich die Fürsten ihre Treue mit klingender Münze oder sonstigen Zugeständnissen bezahlen ließen. Im Falle eines Thronstreits nahm diese Praxis in geradezu unanständiger, man möchte sagen skrupelloser Weise zu. Wie dem auch sei, er verschrieb den Burggrafen eine Summe von 14.000 Mark Silber, ferner tausend Pfund Silber in Hellern (Halbpfennig ursprünglich aus Hall) aus der Nürnberger Judensteuer. Unnötig zu erwähnen, dass Karl diese Summe nicht in bar zu leisten vermochte, entsprechend verpfändete er den Brüdern die Einkünfte von vier fränkischen Reichstädten. Doch nicht genug, er belehnte sie weiter mit einigen Dörfern, die der verstorbene Kaiser zuvor einem anderen Regionalfürsten gegeben hatte, was im Klartext bedeutete, sie mussten erst ihren zukünftigen Lehnsbesitz dem bisherigen Lehnsträger abringen. Abschließend versprach er ihnen noch ihre Rechte auf eine Reihe von Weg- und sonstigen Zolleinahmen, die sie noch vom Kaiser zugestanden bekamen, gegen die Wittelsbacher Partei zu verteidigen. Summiert man all die Zugeständnisse Karls auf, kann man sich einen Begriff davon ableiten, welche überragende Bedeutung die Lehnstreue der Stadt Nürnberg und der Burggrafen für ihn hatte. Die Hohenzollern dankten es ihm durch zukünftige Loyalität, zumindest meistens, denn es sollten noch Meinungsgegensätze auftreten, die auf Karls Heiratspolitik zurückzuführen waren, auf die wir noch zu sprechen kommen,

Der Stadt Nürnberg selbst wurden ebenfalls zahlreiche Rechte bestätigt und Zugeständnisse erteilt, so unter anderem ihre Reichsunmittelbarkeit, was gerade für die Patrizier, dem Stadtadel, sehr wichtig war, trugen sie doch längst die Sorge, die ambitionierten Hohenzollern könnten sich durch Geschick der Stadt nach und nach erneut bemächtigen.

Das Lager Karls wird größer

Karl blieb den ganzen Monat November 1347 in Nürnberg, fertigte zahlreiche Urkunden aus und vergaß dabei auch nie sein böhmisches Königreich. Der Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber, die seit geraumer Zeit immer wieder von lokalen Fürsten bedrängt war, bestätigte er die Freiheiten, stärkte damit ihre Autonomie und gab allen zukünftigen Aggressoren ein klares Signal. Straßburg, das sich noch im letzten Jahr widerspenstig zeigte, gewährte er Zugeständnisse, um die wichtigste elsässische Stadt dadurch für sich zu gewinnen. Am 24. November leisteten ihm die Brüder Graf Eberhard II. (nach 1315 – 1392) und Graf Ulrich IV. von Württemberg (nach 1315 – 1366) sowie die Brüder Friedrich I. von Hohenlohe (vor 1320 – 1352), Fürstbischof von Bamberg und Albrecht II. von Hohenlohe (vor 1320 – 1372), Bischof von Würzburg, den Treueeid und bekamen ihrerseits große Geldsummen angewiesen. Im Falle der Württemberger Grafen waren es 70.000 Gulden und für die Herren von Hohenlohe jeweils 20.000 Gulden. Die Grafen von Württemberg spielten ein doppeltes Spiel. Sie loteten aus, ob Ludwig der Brandenburger, des verstorbenen Kaisers ältester Sohn, gegebenfalls für ihre Unterstützung noch generöser wäre. Und tatsächlich war dieser bereit sogar 100.000 Gulden zu zahlen, allerdings war der ausgesandte Bote an König Karl früher zurück und so entschieden sie sich für die vermeintlich hohe Summe des Luxemburgers, um sich im Anschluss über die eigene Hast zu ärgern. Gier frisst Geld, sagt der Volksmund.

Anfang Januar 1348 verließ Karl Nürnberg Richtung Westen und begab sich nach Schwaben, wo er u.a. in Schorndorf und Pforzheim allerlei Gnadenbriefe und Urkunden ausstellte. Von hier reiste er weiter ins Elsass und begab sich nach Hagenau, das er am 9. Januar erreichte und wo er zwei Tage verweilte, um anschließend nach Straßburg weiterzureisen. Bischof Berthold von Straßburg, wechselseitiger Parteigänger des verstorbenen Kaisers und dann wieder des Papstes, hatte die Abgesandten der Elsässer Reichsstädte hier versammelt und war bemüht sie von Karl zu überzeugen. Die meisten Vertreter waren skeptisch. Nicht dass sie kategorische Gegner Karls waren, sie fürchteten der Städtebund, der bisher höchst erfolgreich den Landfrieden in der Region garantierte, könnte durch Parteiungen untereinander ernstlich gestört werden. Letztlich konnte Berthold sie überzeugen, nicht zuletzt, weil er und eine Reihe der zum Bund gehörenden Grafen sich in aller Klarheit und freimütig zu Karl bekannten.

Als Karl am 12. Dezember 1347 in die Stadt einritt, wurde er ehrenvoll von den Versammelten empfangen. Der Bischof, der ihm huldigte und als römisch-deutschen König anerkannte, wurde von ihm vor allem Volk auf den Stufen des Münsters mit den Regalien eines fürstbischöflichen Landesherren belehnt. Als besondere Auszeichnung und Schauspiel aller Augenzeugen, trug er dabei Krone, Zepter und Reichsapfel. Anmerkung: Um die originalen Reichskleinodien konnte es sich nicht handeln, diese befanden diese sich zu dieser Zeit noch in den Händen von Kaiser Ludwigs ältestem Sohn Ludwig. Selbstverständlich waren es auch nicht die böhmischen Königsinsignien, da diese außerhalb Böhmens keinerlei symbolische Bewandtnis hatten. Es handelte sich sehr wahrscheinlich um eine relativ einfache Goldkrone, ganz sicher nicht so prachtvoll gefertigt und reich bestückt wie das Original. Mit Sicherheit waren es jene Stücke, die Karl schon bei der Krönung in Bonn benutzte.

Was die skeptischen Städte auf die Linie Karls einschwenken ließ, war sein Versprechen sich beim Papst für sie zu verwenden. Sie standen, weil alle bisher besonders treue und langjährige Anhänger des gebannten Kaisers waren, ebenfalls unter dem päpstlichen Kirchenbann, unter dem Interdikt. Der Zorn der Päpste, begonnen bei Johannes XXII., über Benedikt XII., bis Clemens VI. auf jeden, der es mit dem Wittelsbacher König und späteren Kaiser hielt, hatte teilweise irrationale Züge. Das jeweilige Oberhaupt der Kirche missbrauchte auf eklatante Weise seine Macht zur Durchsetzung politischer Interessen und stürzte auf diese Art während der Regentschaft Ludwigs IV. hunderttausende Menschen in eine seelische Notlage.

Karl hatte schon zeitig nach des Kaisers Tod eine Abordnung nach Avignon gesandt, um die Nachricht vom Ableben Ludwigs zu überbringen, wie auch von den ersten Erfolgen in Nürnberg. Er ersuchte in einer beigefügten Bittschrift um die Vollmacht Bischöfe des Reichs zu autorisieren den päpstlichen Bann gegen jene Städte und Regionen aufzuheben, die wegen ihrer früheren Treue zum Kaiser beim Papst in Ungnade gefallen waren. Allein das Beispiel des Elsass, dessen zahlreiche Reichsstädte alle dem Interdikt unterlagen, zeigte auf drastische Weise die großräumigen Dimensionen. Die Forderungen der jeweiligen Städte waren nahezu gleichlautend, neben der üblichen Bestätigung althergebrachter Regalien, war die Lösung vom Kirchenbann eine ihrer Hauptbedingungen ihrer Unterwerfung. Sie erwarteten von Karl wegen seiner bekanntermaßen innigen Vertrautheit zu Clemens VI., dass dieser sich für sie erfolgreich einsetze. Karls Delegation bestand aus Probst Marquard von Bamberg, Nikolaus von Luxemburg, Probst zu Garz und dem Domherrn zu Prag.

Karl hatte, aus Straßburg kommend, in Schlettstadt Zwischenstation gemacht, wo er der dieser Stadt wie auch Colmar, Mühlhausen, Münster, Thüningheim, Kaisersberg, Ebenheim und Roßheim die Garantien als Reichsstadt bestätigte. Am 20. Januar traf er in Basel ein, das ihn in allen Ehren begrüßte, die Huldigung aber ausdrücklich mit der vorgenannten Bedingung verbanden. Der um Anerkennung ringende König traf die Rückkehrer aus Avignon vor Basel an, ein zunächst glücklicher Umstand. Sie hatten eine an den Erzbischof Ernst von Prag und an Friedrich von Hohenlohe, den Fürstbischof von Bamberg, gerichtete Bulle bei sich. Clemens VI. verlieh darin beiden kirchlichen Würdenträger das Recht den Bann zu lösen, wenn die im Schreiben aufgelisteten Bedingungen zuvor von den zu Erlösenden beschworen wurden. Erzbischof Ernst gehörte nicht zu den Begleitern Karls, wohl aber der Bamberger Bischof Friedrich. Bislang war der genaue Wortlaut der noch versiegelten Urkunde unbekannt, nach Öffnung und Verlesung im kleinen Kreise, sorgte er unter den Anwesenden und besonders unter dem König für Bestürzung. Kurz zusammengefasst forderte der Papst darin unter anderem das alleinige Approbationsrecht, nur er durfte einen gewählten römisch-deutschen König benennen. An dieser Grundsatzfrage entzündete sich nach der Wahl Ludwigs IV. seinerzeit der Komflikt mit Johannes XXII., dem ersten in Avignon residiernden Papst. Das Reich stellte sich in der vom Kurverein zu Rhense beschlossenen Resolution hinter den Monarchen, was den päpstlichen Nachfolger Benedikt XII. nicht zum Einlenken, wohl aber zum diplomatischen Rückzug in dieser Frage zwang. Papst Clemens VI. nahm nun diesen Punkt erneut auf. In der Zuversicht sein einstiger Zögling Karl würde sich fügen, startete er einen neuen Generalangriff auf die Souveränität des Kurvereins, des römisch-deutschen Königs und Kaisers in spe und nicht zuletzt auf das Reich selbst. Karl war in einer äußerst misslichen Lage. Zur Durchsetzung eines unangefochtenen Anspruchs auf die Reichskrone durfte er keinesfalls die Souveränität des Herrschaftsamtes und noch weniger des Reichs beschneiden lassen oder gegen solche Versuche widerstandslos bleiben. Umgekehrt war da die Freundschaft und ehrliche Loyalität zum väterlichen Freund Pierre Roger, dem zwischenzeitlich zum Papst erhobenen Lehrmeister aus den prägenden Jahren seiner Zeit am französischen Königshof. Ein einvernehmliches Verhältnis zum Papst zu behalten, war schon vor dem Hintergrund des Langzeitziels, der Erwerbung der Kaiserkrone, geradezu elementar.

Er ließ erneut nach Avignon schicken, die Bedingungen zu mildern, es waren neben dem genannten, noch eine Reihe weiterer Positionen die nicht weniger problematisch waren. Bis eine Antwort dort einträfe, konnte er unmöglich in Basel verweilen, einerseits weil ihm grundsätzlich dazu die Zeit fehlte, andererseits weil die Bürger der Stadt einen Aufruhr probten. Gedrängt von der fortschreitenden Zeit und dem Druck der Stadt, ließ er die päpstlichen Bedingungen verlesen. Unter den Zuhöreren regte sich augenblicklich großer Unmut. Konrad von Bärenfels (1305 – 1373) Bürgermeister Basels trat aus der Menge und wandte sich an den vorlesenden Bamberger Bischof: „Wisset, Herr Bischof, dass wir weder glauben noch bekennen wollen, dass der Römische Kaiser Ludwig jemals ein Ketzer gewesen sei. Wen immer uns die Kurfürsten oder der größte Teil davon zum Römischen König oder Kaiser geben, den wollen wir auch dafür halten und erkennen, wenn er auch vom Papste nicht bestätigt wäre. Wir werden nie etwas tun, was wider die Rechte des Reichs sein könnte. Habt ihr aber die Vollmacht vom Papste, uns von unseren Sünden loszusprechen, so tut uns diese Gefälligkeit.“.

Nach diesen Worte drehte er sich zum anwesenden Volk und holte deren Erlaubnis ein, gemeinsam mit einem weiteren Bevollmächtigten, im Namen der Stadt den Eid zu Loslösung vom Kircheninterdikt zu leisten. Bischof Friedrich von Bamberg, in Begleitung eines päpstlichen Geheimschreibers, nahm beide zur Seite, und nahm das Gelöbnis ab. Es ist nicht bekannt ob auf die päpstlich festgeschriebenen, eigentlich unannehmbaren Formeln oder auf eine Kompromissformel, auf die man sich einigen konnte, die Annahme liegt immerhin nahe.

Nachdem die Stadt vom Bann gelöst war, somit das kirchliche Leben wieder praktiziert werden konnte, huldigte Konrad von Bärenfels im Namen Basels dem König nach der überlieferten Formel. Für Karl war dies ein weiterer, wichtiger Baustein zur Festigung seines Herrschaftsanspruchs. All dies geschah am 24. Dezember 1347. Am darauffolgenden Weihnachtstag, laß der König anlässlich der überfüllten Messe, aus dem Evangelium, während er als Zeichen seiner königlichen Macht ein Schwert in Händen hielt.

Am 27. Dezember begab er sich in Basel auf ein Rheinschiff und fuhr damit nach Norden. Interessanterweise besuchte er nicht weitere wichtige Städte wie Zürich, Bern oder Luzern. Es wäre durchaus angebracht und notwendig gewesen, standen diese Städte ihm bislang widerstrebend gegenüber doch noch wichtigere Angelegenheiten weiter im Norden riefen ihn ab. Über Hagenau nahm er den Landweg nach Speyer, wo er am Neujahrstag eintraf, einige Tage verweilte. Möglicherweise wäre er wegen der winterlichen Bedingungen noch etwas länger geblieben, doch erregte er in Speyer die Gemüter vieler Bürger und auch Personen aus der Geistlichkeit, denn er ließ öffentlich eine Reihe von Anklagen gegen den 1346 abgesetzten Mainzer Erzbischof Heinrich von Virneburg verlesen, der in Speyer noch über viele Anhänger verfügte. Die Lage wurde dem König zu heikel, weswegen er den Weg nach Worms fortsetzte, das bis dahin ebenfalls zu den vielen gebannten reichsstädtischen Anhängern des vormaligen Kaisers gehörte. Der Bamberger Bischof löste auch diese Stadt kraft seiner vom Papst erteilten Autorität vom Interdikt, worauf sie dem König huldigte und ihre Rechte und Privilegien bestätigt bekam. So leicht wie dieser eine Satz es suggerieren mochte, verhielt es sich aber nicht, denn es kam auch in Worms zu einer äußerst ernsten Empörung. Zunächst löste nämlich Bischof Friedrich von Bamberg nur die örtliche Geistlichkeit vom Bann , worauf eine nichtöffentliche Messe begonnen wurde. In Windeseile raffte sich eine große Menge bewaffneter Bürger zusammen, die vor den Dom zogen und den Bischof drohend aufforderten, sie ebenfalls vom verhassten Bann des Papstes zu lösen. Der Bischof floh in das gut bewachte Haus, in dem der König untergebracht war, worauf sie auch dieses Gebäude umstellten und Anstalten machten es zu stürmen. Karl wies ihn an auch die Bürger von der Last des päpstlichen Fluchs zu befreien. Sofort löste sich der Tumult auf und die Situation war bereinigt. Karl legte es dennoch nicht darauf an, die hitzige Szenarie des Vortages und die Erfahrungen aus Speyer, ließen ihn vorsichtig werden, er verlies somit gleich am kommenden Morgen Worms Richtung Mainz, wo er nicht nur mit dem größten Widerstand rechnete, sondern auch echte Sorgen hatte, es könnte sich aus dieser Region eine ernstzunehmende Opposition entwickeln. Auf seinem ganzen Weg von Basel, über Hagenau, Speyer und Worms, hatte er sich seine Strategie zurechtgelegt. Ihm war längst klar geworden, dass die vom Papst betriebene Absetzung des alten Mainzer Erzbischofs und die Einsetzung des jungen Gerlach von Nassau, ihm zwar die Stimmenmehrheit in Kurfürstenkollegium und somit seine Wahl zum römisch-deutschen König einbrachte, dass aber große Teile der Mainzer Kirchenprovinz, die mit weitem Abstand größte im gesamten Heiligen Römischen Reich, die Absetzung nicht akzeptierte und den neuen Erzbischof nicht anerkannten. Sein eigener Entschluss war getroffen, er würde weder die Vorwürfe gegen Heinrich von Virneburg vorlesen lassen, die Erfahrungen aus Speyer waren ihm Lehre genug, noch die Einsetzung des neuen Erzbischofs durchsetzen. Hier stand er nun erstmals in völligem Gegensatz zu Papst und dies, obwohl er der Hauptnutznießer der Einsetzung Gerlachs von Nassau war. Man konnte nur gespannt sein, wie der Papst dies aufnehmen würde. In Mainz eingetroffen, traf er seinen Großonkel Balduin, den Erzbischof von Trier, der mit einer kleinen Schar angereist kam, um sich mit ihm zu besprechen, denn es zogen Wolken am Himmel auf.

Die Opposition rührt sich

Karls Gegner planten die Wahl eines Gegenkönigs. Aus ihrer Sicht war jetzt, nachdem das alte Reichsoberhaupt verstorben war, ünerhaupt erst die Legitimität zur Königswahl gegeben. Die Wahl Karls erkannten sie bekanntlicherweise nicht an. Vier Kurfürsten trafen sich zur Beratung im unweit entfernten Oberlahnstein, gegenüber von Rhens. Es waren streng genommen die beauftragen Vertreter von vier Kurfürsten wovon zwei, je nach Betrachtung, nur vermeintliche Kurfürsten waren. Versammelt waren die Abgeordneten des Mainzer Erzbischof, jenes abgesetzten Metropoliten über den wir nun schon vielfach schrieben, ferner ein Vertreter des Pfalzgrafen Ruprecht bei Rhein, des Herzogs Erich von Sachsen-Lauenburg und zu guter Letzt, ein Abgesandter des Markgrafen Ludwig von Brandenburg. Einige Sätze noch zu Herzog Heinrich. Spätestens seit des seinerzeitigen Regierungsantritts von Ludwig IV., stritten die beiden askanischen Häuser Sachsen-Wittenberg und Sachsen-Lauenburg um die rechtmäßige Ausübung des Kurrechts. Unsere eigene Sicht wurde in Buchs 2 geäußert. Die ältere Linie Sachsen-Wittenberg, vertreten durch Herzog Rudolf I., war der nach überliefertem Rechter, der legitime Halter des Kurprivilegiums. Die ungerechtfertigten Ansprüche der Linie Sachsen-Lauenburg machten sich nichtsdestotrotz die Widersacher Karls zu eigen.

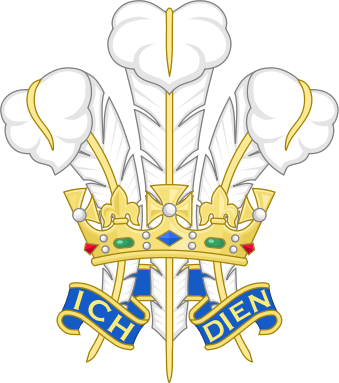

Die am 10. Januar 1348 stattgefundene Beratung in Oberlahnstein, brachte keinen Kandidaten aus den eigenen Reihen hervor. Des verstorbenen Kaisers ältester Sohn stand seit seiner Heirat mit Margarete von Tirol unter Kirchenbann und konnte nicht gewählt werden, so gerne er das auch gewollt hätte. Auch sonst konnte man sich nicht auf einen Fürsten aus dem Reich einigen, worüber man ein wenig den Kopf schütteln möchte, hätte sich doch mit dem Habsburger Herzog Albrecht II. von Österreich, ein Kandidat geradezu aufgedrängt, was aber nicht im Sinne der Wittelsbcher Partei war. Stattdessen beschlossen die vier Vertreter, König Eduard III. von England die Krone des Reichs anzubieten. Erinnerungen an die Wahl Richards von Cornwall im Jahre 1257, kommen hier unwillkürlich in den Sinn.

Für Karl ergab sich aus diesem Sachverhalt eine bedrohliche Situation. Seit Eduards vernichtendem Sieg bei Crécy, im Sommer 1346, bei dem er nicht nur den Vater verlor, sondern auch mit dem erheblich geschwächte Frankreich, den mächtigsten realen bisherigen Verbündeten, war er, abgesehen vom Papst, auf sich und seine eigene Hausmacht gestellt. Nachdem die Engländer im August des Vorjahres, nach einjähriger Belagerung, auch noch Calais wegnahmen, schien es fraglich wie lange sich der König von Frankreich noch auf dem Thron der Karpetinger halten konnte. Er sandte eine hochrangige Delegation an den englischen Hof, geführt vom Grafen Wilhelm I. von Jülich (1299 – 1361), um dem König dringend von der Annahme der angebotenen römisch-deutschen Krone abzuraten.

Während in England die Verhandlungen liefen, reiste Karl von Mainz wieder nach Süden, nach Schwaben, wo im Vorjahr zwar vordergründig zahlreiche Städte und Grafen im huldigten, zwischenzeitlich deren Feuer für ihn aber wieder am erlöschen war. Er musste zur Auffrischung noch einmal eine Rundreise vornehmen. In Rottenburg am Neckar wurde ihm zu Ehren ein großes, zweitäges Turnier abgehalten. Von hier zog er entlang der Donau nach Ulm, das er am 26. Januar erreichte und wo sich die Vertreter von 24 Reichsstädten einfanden und ihn als ihrem König und Herren huldigten. Er überhäufte sie regelrecht mit Zuwendungen und großzügigen Bestätigungen ihrer Privilegien. Unter diesen Städten waren Augsburg, Esslingen, Kaufbeuren, Hall, Heilbronn, Leutkirchen, Memmingen, Kempten, Weil, Lindau, Rottweil, Wimpfen und weitere.

Nach vielen Monaten des Aufenthalts im deutschen Reichsteil, war es an der Zeit in sein böhmisches Königreich zurückzukehren. Er wollte hierzu den kürzesten Weg, die große Handelsstraße nutzend, über Nördlingen und Nürnberg, nach Eger nehmen. Schon kurz nach Ulm lauerten ihm bewaffnete Gruppen Ludwigs auf. Gemeint ist hier jetzt stets Markgraf Ludwig I. genannt der Brandenburger, gleichzeitiger Herzog Ludwig V. von Bayern und Graf von Tirol. Sollten wir rückblickend von seinem Vater Ludwig IV., dem vormaligen Kaiser oder vom gleichnamigen, nächstjüngeren Bruder Ludwig dem Römer sprechen, ist immer, zur eindeutigen Unterscheidung, ein etwaiger Zuname oder Titulatur angegeben.

Wie gesagt, kaum war er in Begleitung von Herzog Rudolf von Sachsen und Erzbischof Gerlach von Nassau, sowie einiger böhmischer Ritter aus dem städtischen Einflussbereich gereist, lauerten die ersten Gruppen ihn auf, in der Hoffnung ihn gefangen zu nehmen. Er und seine Begleitung mussten nach Ulm umkehren und einen alternativen Umweg suchen. Mit Glück erreichten sie glücklich am 12. Februar das Gebiet der Nürnberger Burggrafen. In Nürnberg hielt er sich bis zum 17. des Monats auf, wollte sich hier von den bisherigen Strapazen erholen, wurde aber von den Ereignissen in der Stadt zum Aufbruch gezwungen. Ludwig hatte in den zurückliegenden Monaten in Nürnberg viele Anhänger gewinnen können, sei es durch Geld oder durch Versprechungen. Die Burggrafen, deren Macht innerhalb der Reichsstadt selbst, schon seit Friedrich II. beschnitten waren, hatten keine Handhabe jenseits ihrer engen Restprivilegien in Nürnberg, ihnen standen beispielsweise keine Truppen im Stadtgebiet zur Verfügung, außer der kleinen Burgbesatzung in der sogenannten Grafenburg, um den König ausreichend im Bedarfsfall zu schützen. Er verließ Nürnberg Richtung Bamberg, fertigte einige Urkunden und Briefe aus und begab sich am 19. Februar endlich auf die letzte Reisetappe Richrung nach Böhmen. Eger erreichte er am folgenden Tag und stellte der Stadt, die einst ebenfalls eine freie Reichsstadt war, dann aber ihre Unabhängigkeit verlor und an Böhmen fiel, umfangreiche Freiheiten aus, in Anerkennung für ihre bislang bewiesene Treue. Immerhin wäre es für die Stadt ein verlockendes Ziel gewesen, durch Anknüpfung an die bayrische Partei Ludwigs, ihren alten Status wieder zu erwerben, doch sie blieb der böhmischen Krone loyal.

Karl erreichte seine Hauptstadt Prag vermutlich in den letzten Februartagen, genauer kann es nicht gesagt werden, denn die ersten von ihm in Prag ausgestellten Urkunden sind auf den 1. März datiert. Er blieb für einige Monate in Prag und ordnete eine Vergeltungsaktion gegen seine Gegner an. Er ließ Truppen anwerben um in der Oberpfalz, den bayrischen Läündereien des Pfalzgrafen bei Rhein, plündern und rauben zu lassen. Gerne geben die dem böhmischen König wohlgesonnenen Chronisten diesen wiederholt vorgenommenen Aktivitäten den Nimbus eines Feldzugs, mit dem Ziel den Gegner in einer Schlacht ehrenvoll zu bekriegen. Augenscheinlich ist dann immer die Angabe, man wäre auf keinen Widerstand gestoßen, worauf der Rückzug nach einiger Zeit angetreten wurde. Sehr wahrscheinlich war jedoch, dass die von Karl geführten vermeintlichen Feldzüge überhaupt nur der Schädigung und Verheerung der Landschaften seiner Gegner dienten. Wieso hätten seine Gegner ihr Gebiet immer aufs Neue völlig kampflos einem marodierenden Feind überlassen sollen? Die unschmeichelhafte Tatsache dürfte gewesen sein, sobald die lokalen Vasallen sich gesammelt hatten, um sich den böhmischen Plünderscharen und Mordbrennerbanden zu stellen, zogen diese sich mit ihrer Beute zurück und schlugen an einem anderen Tag, an anderer Stelle erneut zu. Karl verfolgte mit dieser zwar wenig ehrbaren, aber effektiven Strategie, vermutlich im wesentlichen zwei Ziele. Zum ersten die Gegner an ihrer ökonomischen Basis zu schädigen und dabei im besten Fall selbst Vorteile daraus zu ziehen und zum zweiten, eine immer schnell zusammengestellte Truppe bezahlter Kriegsknechte in Böhmen abrufbereit zu halten. Kriege dieser Art wurden zu großen Teilen, zumindest was das einfache Fußvolk betraf, mit Beutelschneidern, Gaunern, entwurzeltem Gesindel aller Art geführt. Nur die quasi von Berufswegen dem Kriegshandwerk verschriebenen Kämpfer, die Ritterschaft, samt ihren jeweils mitgebrachten Knechten, zumeist kaum mehr als eine Handvoll pro Ritter, der Hochadel mit seinen Kontingenten, sowie Spezialisten wie Bogen- oder Armbrustschützen, verhielten sich diszipliniert und nach gewissen Regeln allgemeingültiger Kriegsbräuche. Da Karl über faktisch keine Verbündeten verfügte, soll die Kritik nicht übermäßig hart gegen ihn ausfallen, auffällig bleiben die angewandten Strategien bei seinen Kriegszügen gleichwohl. Er war in dieser Hinsicht mit dem 1346 im Kampf gefallenen Vater überhaupt nicht zu vergleichen.

Prag wird zum Mittelpunkt

Karl war in vielem anders, nicht nur anders als der Vater, auch anders im Vergleich zu sonstigen Zeit- und Standesgenossen. Sein Interesse für Bildung, Handel und Wirtschaft, Bergbau, Theologie und mehr, war vielleicht nicht universell, denn ein Genie war er freilich nicht, doch die Kombination seiner Talente, seines angelernten Könnens und Wissens sowie seiner spezifischen Charaktermerkmale, schuf einen Typus Monarch, der seinesgleichen suchte und er stand erst noch am Anfang seines Wirkens.

Über die Pläne Karls, Prag durch den Bau einer Neustadt zu erweitern, haben wir schon gesprochen. Nach den Regeln der Zeit, waren solche Maßnahmen keine Erweiterung sondern zatsächlich eine städtische Neugründung in unmittelbarer Nähe, oft auf den Gemarkungen einer bereits existierenden Stadt. Verständlich, dass man dort, darüber für gewöhnlich nicht glücklich war. Im Falle Prags, das schon jetzt aus eigentlich zwei Städten bestand, der sogenannten großen Stadt und demgemäß der kleinen Stadt, getrennt durch die Moldau, war das nicht anders. Karl musste daher Absprachen treffen und Zusagen eingehen, um den Unmut der alten Prager Stadt, der nachmaligen Altstadt nicht zu schüren. Im März 1348 ging er das Vorhaben mit großer Energie an.