Auf dem königlichen Hoftag zu Nürnberg, April 1323, bestimmte der römisch-deutsche König Ludwig IV. seinen ältesten, gleichnamigen Sohn zum zukünftigen Markgrafen Brandenburgs. Damit fand nach rund dreijährigem Interregnum ein Ende, die Mark fiel an die Wittelsbacher Königsfamilie.

Ludwig wurde schon von den Zeitgenossen, zur Abgrenzung und besseren Unterscheidung zum Vater, der Beiname der Brandenburger gegeben. Er war zum Zeitpunkt seiner Belehnung noch im Knabenalter, womit er eines Vormunds bedurfte, der in seinem Namen die Administration ausübte. König Ludwig IV. bestellte hierzu den Grafen Berthold VII. von Henneberg-Schleusingen (1272 – 1340). Er wurde erster Statthalter der Mark unter den Machthabern und zugleich Vormund des erstgeborenen königlichen Sohns. Graf Berthold zählte zum engsten Beraterkreis des Reichsoberhaupts und es verwundert nicht, dass gerade ihm diese Aufgabe zuteil wurde.

Ludwig I. von Brandenburg, gelegentlich auch Ludwig der Ältere genannt, wurde im Mai 1315 geboren. Seine Mutter war Beatrix von Schlesien-Schweidnitz (1290 – 1322), aus einer der schlesischen Nebenlinien der Piasten. Im Belehnungsjahr des Sohns, war sie bereits verstorben. Die näheren Umstände des Todes sind unbekannt.

Aus der Verbindung mit Beatrix entstammten weitere fünf Kinder, wovon nur eine ältere Schwester, Mathilde von Bayern (1313 – 1346) und ein jüngerer Bruder, Stephan von Bayern (1319 – 1375), das Erwachsenenalter erreichten.

Vater Ludwig heiratete im Jahre 1324 ein zweites Mal. Zur Festigung seiner königlichen Autorität im norddeutschen Raum, wählte er mit Margarethe von Holland (1310 – 1356), die älteste Tochter des Grafen Wilhelm III. von Holland-Hennegau (1286 – 1337). Ihr jüngerer Bruder Wilhelm IV. der Kühne, erbte 1337, als einziger männlicher Spross die Ländereien des Vaters, starb dann selbst bereits acht Jahre später, im Jahre 1345, ohne eigene Erben zu hinterlassen. Somit fiel der umfangreiche Besitz der Grafschaften in Holland, Friesland, Seeland und dem Hennegau, an Margarethe. Ihr kaiserlicher Mann, zwischenzeitlich hatte er die Kaiserwürde erworben, verlieh die als erledigtes Lehen ans Reich zurückgefallen reichen Grafschaften, mit Ausnahme Hennegaus, aus hausmachtpolitischen Beweggründen die eigene Frau und Nachfahrin der vorangegangenen Lehnsinhaber. Die Grafschaft Hennegau war ein Lehen des Bischofs von Lüttich, der ebenfalls die Kaisergattin damit belehnte. Zusammen mit der Mark, Tirol, und den bayrischen Erblanden, verfügte die bayrische Linie der Wittelsbacher, zwischenzeitlich über eine bedeutende Landmasse, wenn auch auseinandergerissene wirtschaftlich potente Machtbasis.

Die Ehe mit Margarethe von Holland brachte weitere zehn Kinder hervor, wovon sieben die Volljährigkeit erlangten.

- Margarethe (1325 – nach 1358)

- Anna (1326 – 1361)

- Ludwig VI. „der Römer“ (1328 – 1364/65)

- Elisabeth (1329 – 1402)

- Wilhelm I. (1330 – 1389)

- Albrecht I. (1336 – 1404)

- Beatrix (1344 – 1359)

- Agnes (1345 – 1352)

- Otto V. (1346 – 1379)

- Ludwig (1347 – 1348)

Die maßgeblichen Dynastien im Reich

Mit der 1323 vollzogenen Belehnung des ältesten Sohns sowie der machtpolitisch motivierten Heirat Margarethes von Holland, verfolgte Ludwig IV. eine stabilisierende Politik, die darauf abzielte die schon seit Generationen zerfallende königliche Autorität in den nördlichen Reichskreisen wieder zu festigen und dabei gleichzeitig die Wittelsbacher Hausmacht zu stärken. Große Teile des nördlichen Reichsteils waren seit den Auseinandersetzungen zwischen Welfen und Staufern dem Königtum zunehmend entfremdet. Wohl waren die Fürstentümer Brandenburg und Sachsen-Wittenberg unter ihren beiden askanischen Linien, als Königswähler und im Rahmen ihrer zeremoniellen Hochämter, eng an das Königtum gebunden, doch blieben eigene Familieninteressen zumeist der bestimmende Faktor ihrer Reichspolitik. Die Königswahlen waren dabei oft genug geeignete Gelegenheiten dem zukünftigen Monarchen Privilegien und Zugeständnisse abzutrotzen. Dem jeweiligen Reichsoberhaupt fühlte man sich, jenseits zentraler Reichsbelange, selten in tieferer Form verpflichtet. Unterschiedlich stark ausgeprägte dynastische Familienpolitik war der hauptsächliche Antriebsmotor der reichsunmittelbaren Fürstenhäuser.

Die Erlangung der Mark Brandenburg verschaffte dem amtierenden Monarchen für den Moment die Stimme eines zweiten Fürstentums. Mit der Pfalzgrafschaft zu Rhein verfügte er als dortiger Vormund für einige Zeit über die Stimme dieses Fürstentums. Mit zwei, von insgesamt sieben Kurstimmen des Reichs, ergab sich für das Haus Wittelsbach eine starke Ausgangsposition hinsichtlich der Errichtung eines Erbkönigtums.

Drei Dynastien rangen zu dieser Zeit um die Dominanz im Reich.

Die bayrischen Wittelsbacher, mit ihren Herzogtümern in Nieder- und Oberbayern, der Markgrafschaft Brandenburg und den Grafschaften Holland, Seeland, Hennegau und Friesland.

Die Habsburger mit den Herzogtümern Österreich, Steiermark, später noch Kärnten und Krain sowie ihrem großen Allodialbesitz in der Schweiz, Schwaben, Baden und Elsass.

Die Luxemburger mit dem Königreich Böhmen, der Markgrafschaft Mähren, Teilen der Lausitz und den luxemburgischen Stammlanden im Westen des Reichs.

Die Mark unter den Wittelsbachern

Graf Berthold von Henneberg machte sich als sachverständiger Berater und Statthalter schon unter König Albrecht I. und Kaiser Heinrich VII. einen guten Namen. Nach König Ludwigs Sieg bei Mühldorf, stellte sich Berthold jetzt ganz in den Dienst des unangefochtenen Monarchen der ihn daraufhin zum Vormund seines ältesten Sohnes und Verweser der Mark machte.

Er trat im zerrütteten Brandenburg kein leichtes Amt an. Es galt primär die Integrität des sich in Auflösung befindlichen Landes wieder auf einen Stand zu heben, dass es dem zukünftigen Regenten und Erben wieder zu einem sich selbst tragenden Fürstentum wurde. Die verlorenen Gebiete der Prignitz, Uckermark, Altmark und Neumark wieder anzuschließen waren die priorisierten außenpolitischen Aufgaben. Noch im Jahr 1323 kam es gegen Mecklenburg zum Krieg um die Provinzen Prignitz und Uckermark. Mecklenburg leistete in diesen Gebieten keinen bedeutenden Widerstand so dass der Krieg noch im selben Jahr beendet wurde. Es musste damit gerechnet werden, dass bei der nächstbesten Gelegenheit ein Ausgleich seitens des Geschlagenen gesucht würde. Vorsicht, geschicktes Taktieren und reifliches Abwägen weiterer Schritte war ein wichtiges Gebot.

Die Aufgabe den aufsässigen und separatistischen märkischen Adel unter die landesherrliche Führung zu zwingen, sollte unter den Wittelbachern nie ganz zur Vollendung kommen. Es erwies sich als das zermürbenste innenpolitische Betätigungsfeld. Die vorangehenden wenigen Jahre des märkischen Interregnums, reichten völlig aus, um das Land nach außen und innen schwer zu erschüttern. Der Landadel des Havellandes und der Prignitz erwies sich als besonders aufsässig. Das zugrundeliegende Motiv war leicht zu erraten. Die allgemeine Unruhe und das Fehlen einer durchgängigen, starken Landesautorität, wurde benutzt, den eigenen Landbesitz sowie die persönlichen Rechte und Privilegien eigenmächtig zu erweitern. Kurzum, es bildeten sich zahlreiche kleine, autonome Zellen, die sich dem neuen Lehnsherren nach Kräften verweigerten, oder ihm zumindest passiv und reserviert gegenüberstanden.

Um der äußeren, im Moment akutesten Gefahr für die neue Landesführung zu begegnen, war es für König Ludwig IV. unabdingbar Verbündete im Norden des Reichs oder außerhalb davon zu gewinnen. Die Basis dazu wurde in Gestalt einer weiteren Eheverbindung geschaffen, dieses Mal für den Sohn. Eine arrangierte Heirat zwischen dem erst neunjährigen Ludwig, dem designierten Markgrafen und der bereits 19-jährigen Margarete von Dänemark (1305 – 1340), erstgeborene Tochter König Christophs II. von Dänemark, am 30. November 1324, schuf im Norden eine Ausgangslage, mit der das brandenburgische Erbe für den Augenblick ausreichend gegenüber Mecklenburg und Pommern abgesichert war.

Ausbrechende Innere Konflikte

War das neue brandenburgische Regiment nach außen fürs Erste gedeckt, so blieben die Schwierigkeiten innerhalb der Mark weiterhin unverändert. Der selbstherrliche Widerstand des Adels war nur eine Facette davon, andere sollten sich hinzugesellen.

Im Jahre 1325 kam es in der mittlerweile vereinten Doppelstadt Berlin-Cölln zu einem Vorfall, der sich zur handfesten Krise auswuchs, die rückblickend betrachtet, als böses Omen hinsichtlich den zukünftigen Verhältnissen zur Kirche gesehen werden konnte. Die Angelegenheit stand thematisch im direkten Zusammenhang mit den schweren politischen Kontroversen König Ludwigs IV. und Johannes XXII., dem in Avignon residierenden Pontifex. Ludwigs Reichspolitik in Oberitalien kollidierte mit den päpstlichen Ambitionen in der dortigen Region. Der alte Gegensatz zwischen Papsttum, das seinen Territorialeinfluss nach Norden auszudehnen suchte und den imperialen Ansprüchen des Reichs, wurde neu befeuert. In der weiteren Folge fiel der König und spätere Kaiser unter den päpstlichen Kirchenbann und mit ihm auch mancher seiner Parteigänger sowie die gesamte Familie. Zu Ludwigs erklärten Anhängern zählten nicht nur die meisten Reichsfürsten, sondern in ganz besonderem Maße auch die Reichsstädte, die in der überwiegenden Masse ausgesprochen loyal zu ihm standen. In der Mark gehörte die Doppelstadt Berlin-Cölln, sie war keine Reichsstadt, zu den erklärten Anhängern des Königs. Überhaupt hielten sich die brandenburgischen Städte dank zuvor umfassend bestätigter Rechte, eng an den römisch-deutschen König und dessen Sohn. Nicht ohne Eigennutz unterstützte die Doppelstadt Markgraf und königlichen Vater, hieraus erwuchsen der durch Handel wohlhabend gewordenen Hansestadt, einträgliche Privilegien.

Der papsttreue Bischof von Brandenburg entsandte seinen wortgewaltigen Propst Nikolaus von Bernau um den Städtern ihr unchristliches Verhalten vor Augen zu führen. Von der Kanzel der Marienkirche schalt er die versammelte Bürgerschaft in drastischen Worten und rügte sie dafür, dass sie dem von der Kirche gebannten König, einem verfehmden Widersacher des Heiligen Vaters, so offensichtlich, nur auf den eigenen materiellen Vorteil bedacht, zur Seite standen. Die Anwesenden fühlten sich nicht zur Reue bewogen, im Gegenteil, ihr Zorn wallte auf und kochte über. Sie zerrten den bischöflichen Beauftragten wütend und entrüstet von der Kanzel. Unter Schlägen und Tritten prügelten sie ihn hinaus auf den Marktplatz vor der Kirche, wo sie ihn erschlugen. Sein Leichnam wurde danach demonstrativ auf einem aufgetürmten Scheiterhaufen verbrannt. Diese Bluttat, geschehen am 16. August 1325. Sie zog die gefürchtetste aller kirchlichen Strafaktionen nach sich. Über die Stadt wurde das Kircheninterdikt verhängt. Jedwede Kirchenhandlung war jetzt untersagt. Weder Kindstaufen noch christliche Bestattungen, nicht das Sakrament der Ehe noch die heilige Kommunion konnte mehr empfangen werden. Selbst die letzte Ölung und eine christliche Bestattung auf geweihter Erde wurde verweigert. Am Schlimmsten traf die reiche und weiter aufstrebende Kaufmannsstadt der damit einhergehende, fortschreitende Einbruch des Handels. Jedem Christ war es verboten Geschäfte, egal welcher Art, mit den Bewohnern Berlin-Cöllns zu machen. Natürlich war die Durchsetzung nicht vollständig und selbstverständlich fanden sich sowohl auf religiöser wie wirtschaftlicher Ebene Auswege und Schlupflöcher, die Stadt litt dennoch merklich unter den verschlechterten Bedingungen. Mehr als zwei Jahrzehnte brauchte die Stadt um den Makel abzustreifen. In dieser Zeit ging viel des angesammelten Wohlstands verloren und es brauchte danach Jahre um an das schon einmal erreichte Niveau wieder anzuknüpfen.

Der brandenburgische Bischof fühlte sich dem Heiligen Stuhl und den Wünschen und Anweisungen des Papstes verpflichtet, somit verstand er sich darauf die Bevölkerung der Mark gegen die Wittelsbacher, deren Kopf der gebannte König Ludwig war, aufzubringen. Die Episode rund um den erschlagenen Propst von Bernau war hierbei nur eine der vielen diesbezüglichen Facetten. In anderen Landstrichen zeigten die Agitationen des Bischofs nicht diese dramatischen Gegenreaktionen unter dem Volk sondern fielen auf fruchtbaren Boden, besonders auf dem platten Land. Während die Städte von großzügigen Zugeständnissen seitens der Wittelsbacher profitieren konnten, war der einfache Bauernstand wie stets der Spielball zwischen Adel, der Geistlichkeit und dem landesherrlichen Regiment. Mit der Krönung Ludwigs zum Kaiser und der Wahl eines willfährigen Gegenpapstes, intensivierte sich der politische Streit zwischen Papst Johannes XXII. und dem Oberhaupt des Reichs noch einmal deutlich. In der Mark verstand sich der renitente, burggesessene Adel darauf, die von der Kirche angeheizte Lage weiter für die eigenen Interessen auszunutzen und sich zu noch mehr zu separieren.

Neben den inneren Problemen, kam ein altes, ungelöstes Thema wieder auf. Mit Brandenburg erbten die Wittelsbacher, ein altes Vorrecht und man möchte fast sagen, ein altes Leiden. Seit den Tagen der staufischen Kaiser Friedrich I. „Barbarossa“ und dessen Enkel Friedrich II., betrachteten sich die Markgrafen von Brandenburg als die Lehnsherren aller pommerschen Gebiete und beriefen sich hierbei auf kaiserliche Urkunden und damit auf verbrieftes Reichsrecht. Unter den Askaniern fanden dazu zahlreiche Kriege um diese Ansprüche statt. Auch die Wittelsbacher sahen nicht ohne weiteres von diesem Lehnsrecht ab und betrachteten Pommern gleichfalls als ein brandenburgisches Lehen. Die Rolle Kaiser Ludwigs IV. war in dieser Angelegenheit wechselhaft. Als Chef des Hauses Wittelsbach, gehörte es zu seinem dynastischen Interesse, die Zahl der wittelsbachischen Hausvasallen zu erhöhen. Als Kaiser und Reichsoberhaupt musste ihm allerdings der innere Reichsfriede am Herzen liegen und dass sich viele Reichsvasallen gegenseitig die Waage halten. Er schwankte in dieser Sache zwischen Hausmachtpolitik einerseits und Reichspolitik andererseits. Für Pommern galt es ein weiteres Mal seine Reichsunmittelbarkeit durchzusetzen und dazu waren die kirchlicherseits angefeuerten Unruhen in Brandenburg eine gute Vorbedingung. Die Regentschaft des heranwachsenden Markgrafen stand auf politisch schwachen Beinen. Der zwischenzeitlich mündig gewordene Markgraf Ludwig I., immer noch unterstützt von seinem bisherigen Vormund, der ihm jetzt als Rat zur Seite stand, forderte von den Herzögen Pommerns demonstrativ den Lehnseid ein. Es blieb ihm hierzu im Grunde nichts anderes übrig und so schritt er zu dieser konfliktschürenden Aufforderung. Hätte er nicht frühzeitig nach der Übernahme der Regierungsgeschäfte diesen Akt der Unterwerfung eingefordert, wäre es zu einem späteren Zeitpunkt nur noch schwerlich zu rechtfertigen gewesen. Das Ritual nach einer Machtübernahme eines Regenten sah vor, dass alle Vasallen dem Landesherren huldigten und von ihm ihre Rechte und Lehen erhielten. Pommern lehnte diesen Akt der Unterwerfung selbstbewusst ab, vielmehr reagierte man seitens der Herzöge von Pommern überhaupt nicht auf das Ansinnen des jungen Fürsten, was einer schallenden diplomatischen Ohrfeige gleichkam.

1326 kam es zum ersten Krieg zwischen Pommern und Brandenburg der 1327 im Frieden von Stargard ohne eine Veränderung der Situation für den Augenblick beigelegt wurde. Pommern konnte den Status Quo bewahren und setzte seine momentane Lehnsunabhängigkeit durch.

Aufgehetzt von Papst Johannes XXII. eröffnete Pommern 1329 aufs Neue die Feindseligkeiten. Markgraf Ludwig I. operierte mit seinen Truppen in der Uckermark, wo es bei Prenzlau im Dezember zur Schlacht kam. Gemeinsam mit dem Bischof von Cammin und dem Grafen Hermann von Eberstein-Naugard, schlugen die Herzöge von Pommern, Barnim III. und sein Vater Otto I., die Brandenburger. Am 29. Januar 1330 wurde zu Twenraden ein Waffenstillstand vereinbart. Für den brandenburgischen Markgrafen war auch diese zweite Kampagne ohne Erfolg geblieben. Sein ohnehin nicht hohes Prestige ist dadurch keinesfalls gestiegen.

„Übernahme der Regentschaft & Neuaufnahme des Krieges“

Im gleichen Jahr, mittlerweile 15 geworden, übernahm Ludwig I. die volle und alleinige Regierung in Brandenburg. Die Städte hielten es mit dem jungen Herren, so konnte er sich, trotz der fast unverminderten Schwierigkeiten mit dem prignitzschen und havelländischen Adel, in der Mark behaupten und den Waffenstillstand nutzen um neue Rüstungen zu beginnen. Für beide Seiten war der Konflikt nicht beigelegt und ging in eine neue Phase.

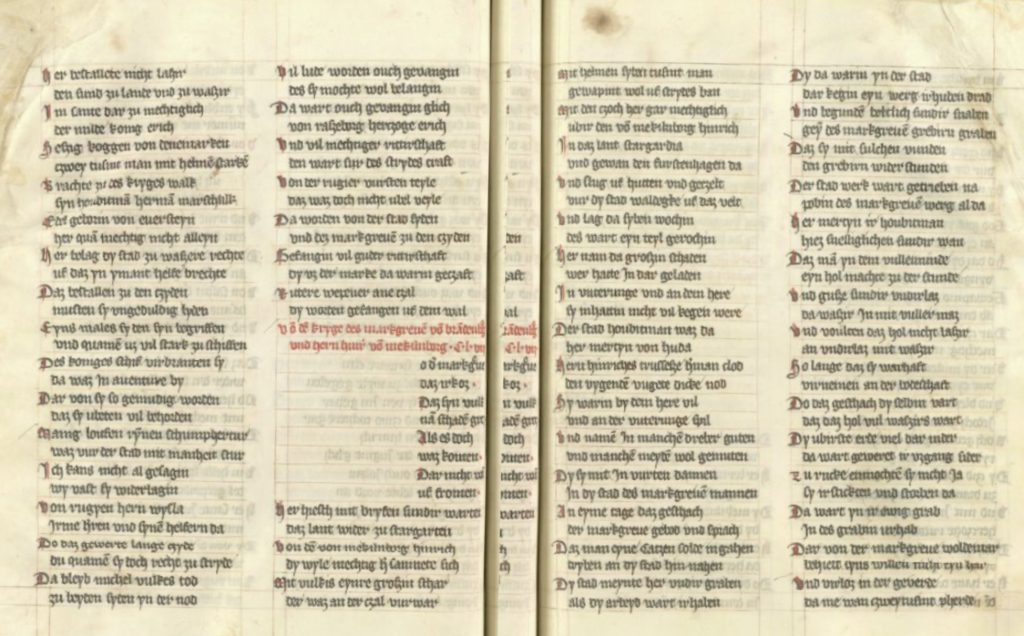

Die Herzöge von Pommern verbündeten sich dieses Mal mit den Herren von Werle, den Herzögen von Mecklenburg und den Grafen von Schwerin. Im Sommer 1332 rückte das Koalitionsheer unter der Führung von Herzog Barnim III. von Pommern-Stettin, plündernd und sengend in die Mark ein. Markgraf Ludwig gelang es nicht den sehr geschickt vorgehenden Herzog zum Gefecht zu stellen. Nur kleinere Scharmützel ergaben sich, bis es am 1. August am Kremmer Damm doch zur Schlacht kam. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Ludwig hier in erheblichem Geländenachteil war und Herzog Barnim bewusst und äußerst gewandt diese sumpfige Gegend als Defensivstellung wählte, die einem Angreifer nur wenig Bewegungsraum ließ. Ludwig wurde bei Kremmen geschlagen. Die Niederlage muss sehr schwer gewesen sein, denn die flüchtenden Truppen wurden von den nachrückenden Pommern und deren Verbündeten, bis ins 60 Kilometer entfernte Berlin verfolgt, wo die Brandenburger hinter den festen Stadtmauern Schutz fanden.

Der Krieg wurde ein Jahr später, am 28. Juni 1333 in der Neumark, im sogenannten „Lippehner Landfriede“ beigelegt. Ludwig I. verzichtete darin endgültig auf seine Ansprüche bezüglich Pommern.

Dem Kaiser lag viel daran den Landfrieden im Reich zu wahren, weswegen er den Frieden zwischen seinem Sohn und Herzog Barnim vermittelte. Im Jahr 1338 erkannte das Reichsoberhaupt schließlich die Reichsunmittelbarkeit Pommerns an. Brandenburg konnte sich dabei aber immerhin das Sukzessionsrecht sichern. Für den Fall dass die Greifenlinie in Pommern-Stettin im männlichen Stamme aussterben sollte, würde der jeweils regierende brandenburgische Markgraf nachfolgen.

„Neuartige Landesverwaltung“

Markgraf Ludwig war inzwischen 18 Jahre alt. Bislang erfolglos in seinen militärischen Feldzügen, konzentrierte er sich jetzt vermehrt auf die inneren Angelegenheiten Brandenburgs. Er führte 1333 eine Landesverwaltung analog zu jener des zwischenzeitlich wiedervereinten Herzogtums Bayern ein.

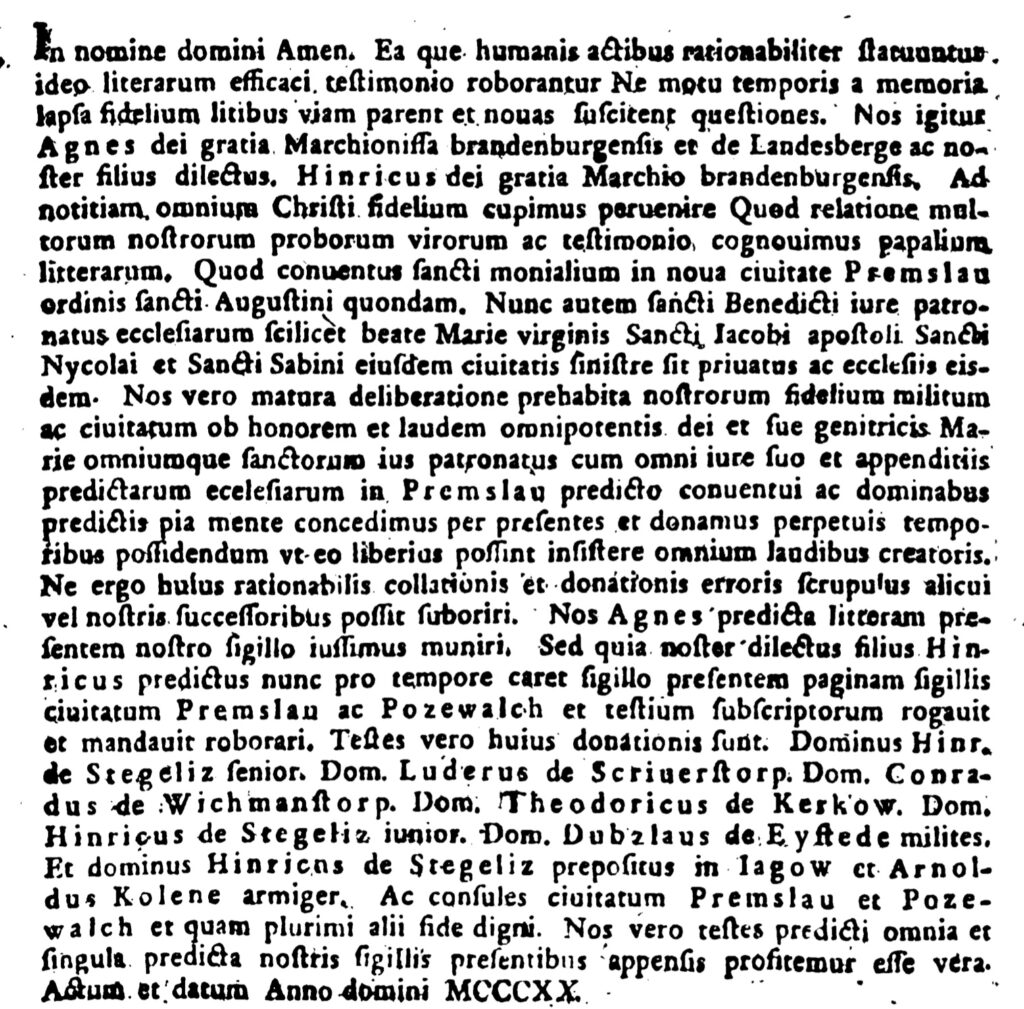

Die Etablierung eines Akten- und Urkundenregisters zur zentralen Erfassung der amtlichen Schreiben war nur ein Aspekt der Landesreform. Im Jahre 1335 folgte eine Neuordnung der gerichtlichen Prozessordnung. Überragenden Beitrag hierzu leistete der in der Altmark geborene Johann von Buch (1290 – 1356).

Von wirklich herausragender Bedeutung waren dessen Ausarbeitungen der Jahre 1325 – 1333 bezüglich des Sachsenspiegels. Mehrere tausend Verweise auf römisches – und kanonisches Recht untermauerten den Sachsenspiegel in seiner Autorität als das maßgebliche Rechtswerk im norddeutschen Kulturraum und auch darüber hinaus.

Johann von Buch stieg nicht überraschend am markgräflichen Hof schnell vom Hofrichter (1333 – 1339) zum geheimen Rat (ab 1334) und letztlich zum Landeshauptmann (1335 – 1340) auf. Er war nach dem Markgrafen zur wichtigsten Instanz landesherrlicher Regentschaft in Brandenburg geworden. Johann von Buch zählte zweifelsfrei zu den führenden Vertretern der Rechtswissenschaften im Reich. Sein diesbezügliches Studium hat er an der renomierten Rechtsfakultät in Bologna genossen. Die von ihm veröffentlichten, wissenschaftlichen Abhandlungen, sind in der gegeben Form möglicherweise die frühesten ihrer Art. Es verwundert, dass ein Mann mit diesen außergewöhnlichen Befähigungen, nicht im unmittelbaren Reichsdienst stand, zumal dem kaiserlichen Vater kaum entgangen sein konnte, wer am Hofe des Sohnes in Brandenburg tätig war. Denkbar war, dass er dem Sohn, nach drei kriegerischen Niederlagen gegen Pommern, diesen wichtigen Beistand ganz bewusst und ungeteilt beließ. Bemerkenswert ist ebenso, dass dieser hochtalentierte Rechtswissenschaftler nicht von sich aus eine Anstellung an einem einflussreichen Hof suchte und stattdessen im eher provizialen Brandenburg blieb. Vielleicht sehen wir in seinem Entschluss jenen ersten Funken der sehr eigentümlichen Verbundenheit der Märker mit ihrer Heimat aufblitzen.

„Rhenser Kurverein“

Der Streit zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Reichsoberhaupt überdauerte den Tod des Papstes. Auch der Nachfolger Johannes XXII., Papst Benedikt XII., hielt unumstösslich daran fest und so blieb der Kaiser unter dem Kirchenbann. Ein Beweis mehr, dass es um weit größere Dinge ging als um rein persönliche Befindlichkeiten zwischen zwei Häuptern.

Neben den Konflikten im Zusammenhang mit der Reichspolitik in Italien, war die päpstliche Auffassung, dass nur der Heilige Vater das Recht hatte den König und Kaiser ins Amt zu heben, einer der Kerninhalte der Auseinandersetzung zwischen dem apostolischen Stuhl und dem römisch-deutschen Haupt. Von Anbeginn, also noch vor der eigentlichen Erhebung zum Kaiser, stellte der verstorbene Papst Johannes XXII. die Regentschaft Ludwigs als König des Heiligen Römischen Reichs in Frage bzw. bestritt dieses Recht grundlegend. Mit dem Tod Kaiser Heinrichs VII., so die Argumentation des apostolischen Stuhls, war das Reich erledigt und nur der Papst war autorisiert einem zukünftigen Monarchen die Approbation zu erteilen.

Hier traf er das zwischenzeitlich fest verankerte Kernprivileg der Wahlfürsten, das mittlerweile im Reich unbestrittene Recht zur Königswahl. Die Kurfürsten, noch war diese Titulatur nicht völlig offiziell, nahmen die Situation 1338 zum Anlass, sich zu einem Kurfürstentag in Rhens bei Koblenz zu versammeln. Die Stimmung im nördlichen Reichsteil war gegenüber der Kurie schon seit langem am sinken. Die Wahlfürsten bestritten ihrerseits das päpstliche Approbationsrecht. Nur sie, die Kurfürsten, waren einzig legitimiert den römisch-deutschen König zu wählen. Hieraus leiten sie ebenfalls das Recht zur Kaiserwahl ab und überließen dem Papst nur noch den zeremoniellen Akt der Kaiserkrönung.

Am 16. Juli 1338 waren sechs der sieben Kurfürsten des Reichs zu Rhens versammelt, nur der Luxemburger Johann von Böhmen fehlte.

Die mittlerweile mündig gewordenen Pfalzgrafen zu Rhein, Rudolf und Ruprecht von Wittelsbach übten gemeinsam das Stimmrecht für ihr Fürstentum aus und waren beide anwesend.

Versammelt waren:

- Heinrich III. von Virneburg (1295 – 1353), Erzbischof von Mainz

- Walram von Jülich (1304 – 1349), Erzbischof von Köln

- Balduin von Luxemburg (1285 – 1354), Erzbischof von Trier

- Rudolf II. von Wittelsbach (1306-1353), Pfalzgraf zu Rhein

- Ruprecht I. von Wittelsbach (1309-1390), Pfalzgraf zu Rhein

- Rudolf I. von Askanien (1284 – 1356), Herzog von Sachsen-Wittenberg

- Ludwig I. von Wittelsbach (1305 – 1361), Markgraf von Brandenburg

Es war der erste Kurtag, der nicht zum Ziel hatte einen König zu wählen, sondern in reichspolitischen Angelegenheiten zusammentrat. Der Kurverein etablierte sich fortan als ein reichsverfassungsmäßiges Instrument, das in unregelmäßigen Abständen tagte. Das eigene Selbstverständnis des Kurkollegiums war, dass sie das eigentliche Organ waren das die Reichsinteressen wahrte. Hierzu wollte man nicht in Gegensatz zu König oder Kaiser treten sich aber dem Reichsoberhaupt institutionell zur Seite stellen.

Erzbischof Balduin von Trier war tragende Figur des ersten Kurtages und geistiger Vater des Kurvereins. Als Persönlichkeit war Balduin von brillanter Erscheinung. Da er Vorkämpfer eines vom Papst unabhängigen Wahlrechts der Kurfürsten wa

r, fiel er selbst gleich zweimal dem Kirchenbann zum Opfer, 1328 durch Papst Johannes XXII. und ein weiteres Mal 1336 durch Papst Benedikt XII. Er war ein Bruder des ehemaligen Kaisers, Heinrich VII. und damit Onkel König Johanns von Böhmen. In den 46 Jahren seiner Amtszeit war er die längste Zeit ein Parteigänger Kaiser Ludwigs IV., unterstützte aber zum Ende hin in starkem Umfang die Ambitionen seiner Luxemburger Familie im Zusammenhang mit der Erlangung der Reichskrone. Er fördert nach Kräften die Unabhängigkeit des Reichs vom Diktat der römischen Kirche und stärkte den Einfluss des Erzbistums Trier wie vor und nach ihm kein weiterer Trierer Erzbischof.

„Heiratspolitik“

Wie wir schon gelesen haben, wurde Markgraf Ludwig schon im Knabenalter mit der dänischen Prinzessin Margarete verheiratet. Diese für Fürstenkinder typische, politisch motivierte Hochzeit diente der äußeren Absicherung des seinerzeit neuen und noch unsicheren, brandenburgischen Erwerbs durch die Wittelsbacher. Aus der Ehe mit Margarete ging eine Tochter namens Elisabeth hervor. Es ist nichts weiteres bekannt, man muss annehmen, dass sie möglicherweise schon im Kindesalter verstarb. Auch wenn das Verhältnis zum dänischen Thron auf Basis der Heiratsverbindung sehr gut war, beispielsweise wuchs der jüngste Sohn König Christophs II., Prinz Waldemar, von 1326 – 1338 am kaiserlichen Hof Ludwigs IV. auf, waren die reellen Möglichkeiten die Dänemark letztendlich an Hilfe zu leisten vermochte, sehr gering. Die Autorität und Macht des dänischen Throns war unter Christoph II. stark herabgesunken und ein Schatten alter Tage. Das Land war tief durch Kriege und Revolten erschüttert und der weitaus größte Teil der Kronlande und Regalien war mittlerweile verpfändet.

Im Jahr 1332 starb der unglückliche dänische König, nachdem er zeitweise sogar im Exil lebte. Es folgte ein mehrjähriges Interregnum in Dänemark. Ludwig I. von Brandenburg half 1340 durch intensive diplomatische Vermittlung seinen Schwager Waldemar, den bereits erwähnten, jüngsten Sohn des verstorbenen Königs, auf den dänischen Thron zu bringen. Zwischen beiden blieb ein lebenslanges, enges Verhältnis. Dem jungen König Waldemar gelang es in den Folgejahren dem dänischen Thron wieder Autorität und Würde im Lande zu verschaffen und zahlreiche verpfändete Ländereien der Krone wieder einzulösen.

Im gleichen Jahr der Thronbesteigung ihres Bruders, starb Margarete, die Frau des Markgrafen Ludwig. Der im Jahre 1340 bereits 35 jährige Regent der Mark, war bislang ohne Nachkommenschaft, es war daher von elementarer Bedeutung rasch wieder zu heiraten, um doch noch den ersehnten Nachwuchs zeugen zu können.

Ludwig hielt sich zur Brautschau großteils außerhalb der Mark auf, die er hierzu verschiedenen Statthaltern zur Verwaltung überließ. Februar 1142 kam es in Meran zur Vermählung mit Margarete von Tirol. Die Heirat war in höchstem Maße strittig und verschärfte den Gegensatz zwischen den Wittelsbachern und den einstmals gegen die Habsburger verbündeten Luxemburgern dramatisch, denn Margarete war bereits verheiratet und zwar mit Johann Heinrich, dem jüngsten Sohne keines Geringeren als König Johanns von Böhmen.

Johann fädelte schon im Jahre 1325 eine höchst lukrative Verlobung mit der möglichen Alleinerbin des Herzogs Heinrich von Kärnten und Grafen von Tirol und Görz ein. Zu diesem Zeitpunkt waren Johann Heinrich fünf und Margarete neun Jahre alt. Der kleine Johann Heinrich wurde an den Hof nach Tirol geschickt wo die beiden Kinder gemeinsam aufwachsen sollten. Die Verbindung stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Die Kinder vertrugen sich nicht. Überlieferungen zufolge, drangsalierte der heranwachsende Verlobte seine zukünftige Ehefrau schwer. Das Verhältnis beider war zuletzt völlig zerrüttet, dennoch kam es am 16. September 1330 in Innsbruck zur Vermählung.

Als 1335 Herzog Heinrich starb, trat der Erbfall ein. Hierzu hatte der Herzog zu Lebzeiten beim Kaiser das Recht zur Vererbung an seine Tochter erfolgreich eingeholt. Dies bedeutete, dass mit seinem Tod, die Ländereien nicht ans Reich fielen sondern die Tochter als zukünftige Besitzerin das Erbe an einen zukünftigen Sohn weitervererben würde. Ihr Ehemann ins spe, der verlobte Johann Heinrich, hätte kein Besitzrecht besessen, wohl aber das Verfügungsrecht. Kaiser Ludwig IV. hatte hierzu seine eigenen Gedanken, wenngleich noch keine Agenda. Er wollte wenigstens Teile der gewaltigen und reichen Gebiete sich und seiner Familie zukommen lassen. Immerhin grenzte Tirol unmittelbar an seine bayrischen Kernlande.

Dass eine bayrische Annektion Tirols zu einer kriegerischen Auseinandersetzung mit dem böhmischen König Johann von Luxemburg führen würde, dessen Sohn der vorgesehene Ehemann der Alleinerbin war, lag auf der Hand. Es galt daher die ebenso rivalisierenden Habsburger für sein Vorhaben zu gewinnen. Der Plan war, dass Kärnten und die Grafschaft Görz an Habsburg fielen, Tirol an Bayern und nur Südtirol dem zukünftigen Ehepaar bleiben sollten. Mit Eintreten des Erbfalls marschierten unverzüglich österreichische Truppen in Kärnten und bayrische Mannschaften in Tirol ein. Die Tiroler widerstanden gewaltsam dem Ansinnen geteilt zu werden und so schlug der Plan fehl und Margarete trat offiziell das Gesamterbe an, wenn sich auch ihr Wirkungsbereich mehrheitlich auf Tirol beschränkte.

Das Verhältnis der zwischenzeitlich vermählten Eheleute besserte sich nicht. Zu den grundsätzlichen und unüberbrückbaren Antipathien zwischenmenschlicher Natur, kamen Kontroversen bezüglich der Regentschaft in Tirol. Johann Heinrich trat selbstherrlich und autoritär in einer Art auf, als ob selbst Erbe und Landesherr wäre. Hierzu zog er böhmische Berater hinzu was den Zorn des Tiroler Adels hervorrief. Sein älterer Bruder Karl, der über großes diplomatisches Geschick verfügte und Umsicht bewies, war mehrmals für einige Zeit Landesverweser der Grafschaft.

1340 wollte Margarete die Abwesenheit ihres Ehemannes nutzen um das Diktat der Luxemburger in Tirol abzuschütteln. Es kam zum Aufstand, der aber rasch niedergeschlagen wurde. Die Saat war dennoch gesät und sie ging auf. Margarete wollte den Ehemann unter allen Umständen loswerden worauf es im November 1341 zur Vertreibung ihres Mannes. Der Vorgang hatte etwas tragisch-komisches und gleichzeitig ungemein demütigendes und darf als ein Beweis bzw. als eine Ausdrucksform der tiefen Abneigung Margaretes gegenüber ihrem Mann betrachtet werden.

Johann Heinrich kam spät in der Nacht von einer Jagdgesellschaft zurück und fand das Residenzschloss verschlossen. Kein noch so lautstarkes Gebaren öffnete die Türen und so blieb ihm, von der eigenen Frau ausgesperrt, nur der Weg auf andere Schlösser in Tirol, die ihm allerdings ebenfalls alle verschlossen blieben. Er wurde zu einem Verstoßenen im Land. Zuletzt fand er im Friaul, beim Patriarchen Bertram von Sankt Genesius Unterschlupf.

Es ist nicht völlig klar inwieweit Margarete bereits Kontakte zum Wittelsbacher Kaiserhaus unterhielt. Man kommt im Grunde nicht umhin anzunehmen, dass die Vertreibung nicht nur von langer Hand geplant sondern letztlich mit der Wittelsbacher Partei eng abgestimmt war. Wie anders sollte man sonst die bereits im Februar des Folgejahres vollzogene Heirat mit dem Markgrafen von Brandenburg erklären können.

Diese Verbindung barg nicht nur in sich Skandalpotenzial europäischen Ausmaßes, sie war darüber hinaus politisch hochexplosiv im Bezug auf das Verhältnis der Wittelsbacher und der Luxemburger. Hier kollidierten nicht nur die jeweiligen territorialen Hausmachtinteressen beider Dynastien unmittelbar, sondern es gipfelte in einer für alle Welt offenkundigen Demütigung des jüngsten Sohnes König Johanns von Böhmen.

Um überhaupt heiraten zu können, verbreitete Margarete die Botschaft, ihre erste Ehe sei nie vollzogen worden und Johann Heinrich wäre hierzu überhaupt nicht in der Lage. Eine bereits zu dieser Zeit fragwürdige Behauptung, war doch der geschasste Mann im Land als Frauenheld verrufen. Papst Clemens VI. war daher auch nicht gewillt die zuvor geschlossene Ehe zu annullieren. Weiter stellte auch das nahe verwandtschaftliche Verhältnis zwischen Ludwig und Margarete eine Hürde da, wofür der Papst seinen Dispens ebenfalls nicht bereit war zu erteilen.

Kirchenrechtlich war die erste Ehe damit nicht geschieden und somit die zweite Ehe ungültig. Dass der Kaiser seine Zustimmung zur Ehe gab, wir erinnern uns dass dieser schon seit langer Zeit unter dem Kirchenbann stand, förderte den jetzt auch über Ludwig und Margarete ausgesprochene Kirchenbann. Gleichzeitig wurde über das Land Tirol das Interdikt verhängt.

Im Auftrag des Kaisers fertigten William von Ockham und Marsilius von Pardua, zwei bedeutende Vertreter der mittelalterlichen Spätscholastik, verschiedene Traktate an, in denen sie den zweiten Eheschluss und den Charakter der Zivilehe verteidigten.

Die Ausgangslage für diese konnte kaum ungünstiger ausfallen und doch fand die Ehe in Tirol große Anerkennung, was wesentlich auf einen klugen Schachzug Ludwigs zurückzuführen war. Ende Januar 1342 bestätigte Ludwig in München den Tirolern und hier insbesondere dem Adel im „Tiroler Freiheitsbrief“ weitreichende Rechte und Privilegien. Tirol genoss bis weit in die Gegenwart viele dieser Freiheitsprivilegien und die Tiroler Landsmannschaft versteht sich bis heute als ungeteilte Einheit von Nord- Ost- und Südtirol. Aufgrund der historischen Bedeutung für das Land Tirol anbei in voller Länge:

„Wir, Ludwig von Gottes Gnaden Markgraf von Brandenburg, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Bayern und des heiligen Römischen Reiches oberster Kämmerer bekennen allen denen, die diesen Brief sehen, hören oder lesen, dass wir verheißen, dass alle Gotteshäuser, geistlich und weltlich, alle Städte, Dörfer und Märkte und auch alle Leute, edel und unedel, reich und arm, wie sie auch heißen und wo sie sich auch befinden in der Grafschaft Tirol alle ihre Rechte behalten sollen, die sie durch Urkunden bezeugen können und sie nach alter Gewohnheit hergekommen sind von früheren Herrschaften: Von den hochgeborenen Herren Herzog Meinhard und seinen Söhnen, von König Johann von Böhmen, aus der Zeit, in der er als Vormund seines Sohnes Graf Johann die Herrschaft in Tirol innehatte, und auch von demselben Grafen Johann, dem Sohn des vorgenannten Königs von Böhmen und auch von der edlen Fürstin Frau Margarete, Herzogin von Kärnten und Gräfin von Tirol und Görz, unserer lieben „Wirtin“. Dasselbe gilt für die Urkunden, die unser lieber Herr und Vater Kaiser Ludwig von Rom oder auch Wir über die vorher beschriebenen Angelegenheiten gegeben haben oder noch geben werden. Die Amtleute, die dazugehören und belehnt sind sollen bei ihren Rechten bleiben. Auch sollen Wir keine außergewöhnliche Steuer auferlegen ohne den Rat der Landleute. Wir versprechen auch, dass wir keine Feste, die zur Herrschaft Tirol gehört, mit Fremden oder Ausländern besetzen werden. Wir werden die Grafschaft Tirol nach dem Rat der Besten im Land regieren und das Recht des Lande nach ihrem Rat verbessern und nicht verschlechtern. Wir versprechen auch, dass wir die vorgenannte Frau Margarete, unsere liebe Gemahlin, nicht gegen ihren Willen außer Landes führen werden […] Der Brief ist gegeben zu München am Montag vor dem Maria Lichtmesstag, mit unserem Siegel besiegelt, das daran hängt. 1342 Jahre nach Christi Geburt.“

In den Folgejahren verstand sich Ludwig darauf die Führung in Tirol mit fester Hand aber im Einvernehmen mit seiner Gattin zu übernehmen. Verschiedentliche Angriffe und Belagerungen durch den Luxemburger Karl, konnten abgewiesen werden. Der grundsätzliche Konflikt zwischen den Wittelsbachern und Luxemburgern sollte jedoch nicht mehr zu Lebzeiten von König Johann von Böhmen und Kaiser Ludwig IV. beigelegt werden.

„Jahre der Abwesenheit und Statthalterschaft“

Nach 1340 war Ludwig überwiegend jenseits Brandenburgs tätig. Seine Bemühungen um Tirol wie auch Angelegenheiten in den Wittelsbacher Stammlanden, nahmen ihn vollauf in Anspruch.

Die Mark wurde in diesen Zeiten von Statthaltern oder Landeshauptmännern verwaltet. Über Johann von Buch, der von 1335 bis 1340 als Verweser der Mark tätig war, wurde schon geschrieben. Ein weiterer dieser Männer soll ebenfalls vorgestellt werden, da auch er eine erwähnenswerte Persönlichkeit war und sich dadurch von anderen Zeitgenossen abhob.

Johann II. von Hohenzollern (1309 – 1357), Burggraf zu Nürnberg. Johann war Sohn Burggraf Friedrichs IV. von Hohenzollern, dem das regierende Reichsoberhaupt seinerzeit den Sieg in der Schlacht bei Mühldorf, durch dessen beherzten Reiterangriff in die Flanke des habsburgischen Heeres verdankte.

Sohn Burggraf Friedrichs IV. von Hohenzollern, dem das regierende Reichsoberhaupt seinerzeit den Sieg in der Schlacht bei Mühldorf, durch dessen beherzten Reiterangriff in die Flanke des habsburgischen Heeres verdankte.

Der Vater Johanns war ein früher Parteigänger des Wittelsbacher Monarchen und als solcher einer der engster Vertrauten. Friedrich IV. galt als ein erfolgreicher Ökonom. Als solcher verfügte er über Geldmittel die ihn immer wieder in die Lage versetzten durch Zukäufe den Besitz der Hohenzollern in Franken zu erweitern. Gleichzeitig streckte er dem Reichsoberhaupt verschiedentlich Geldsummen vor, damit dieser seine Heerzüge finanzieren konnte, an denen Friedrich IV. aktiv teilnahm. Zur Begleichung der Auslagen verschrieb der Kaiser dem Burggrafen die Reichssteuer verschiedener Reichsstädte, darunter Nürnberg, neben anderen Regalien, wozu vor allem das Bergwerksrecht gehört. Sein Sohn Johann, eiferte dem Vater nach trug den Beinamen „der Erwerber“, wenn ihm dieser Titel auch erst von späteren Generationen gegeben wurde. Er konnte den fränkischen Familienbesitz durch erfolgreiches haushalten und geschickte Zukäufe, wie schon die Vorfahren, vergrößern. Ein glückliches Erbe der Herrschaft Plassenberg, mit der Stadt Kulmbach und der wichtigen Feste Plassenburg, bildete den Höhepunkt der Erwerbungen. Die Hohenzollern gehörten mittlerweile in Franken zu den größten Grundbesitzern. Johann konzentrierte sich infolgedessen mehr auf seine fränkischen Besitzungen und trat in der Reichspolitik deutlich weniger auf als noch der Vater. Dennoch war auch ein loyaler Gefolgsmann des Kaisers und als solcher ein Unterstützer der Wittelsbacher Politik. Auch wenn er nicht an die ungewöhnlichen Dienste seines Vaters für Reich und Krone heranreichte, sah man ihn zeitweise aktiv, so in der Zeit der Tiroler Episode des kaiserlichen Sohnes, des Markgrafen Ludwig von Brandenburg. Damals trat er für einige Zeit in dessen aktiven Dienst. 1345 leitete er als Landeshauptmann die Regierungsgeschäfte in der Mark Brandenburg an Stelle des Landesfürsten. Er wurde damit der erste Hohenzoller in der Mark.

Überhaupt haben wir nun bereits zum vierten Mal von einem Vertreter dieses, ursprünglich aus Schwaben stammenden Adelshauses gelesen. Sie stammten alle in direkter Linie als Väter und Söhne voneinander ab. Die Hauptkonstante ihrer Politik war stets die enge Anlehnung an das jeweilige Königs- oder Kaiserhaus. Als Burggrafen zu Nürnberg machten sich als zuverlässige, quasi Reichsbeamte einen Namen. Hieraus, dies darf nicht vernachlässigt werden, verstanden sie es stets auch Nutzen für sich zu ziehen. Es war dabei gleichsam eine Kunst und ein Zeichen diplomatischen Geschicks, bei den ständig wechselnden Herrscherdynastien an der Spitze des Reichs, nicht bei einem neu eingesetzten Reichshaupts in Ungnade zu fallen.

Auch die direkten Nachfahren Johanns werden eng mit dem jeweiligen, römisch-deutschen Monarchen verknüpft bleiben und weiter an Einfluss gewinnen.

Januar 1347 zieht es Johann II. wieder zurück in seine fränkische Heimat wo er den Bedürfnissen rund um den eigenen Familienbesitz sein volles Augenmerk schenken musste. Ein sich kürzlich vollzogener Wechsel an der Spitze des Heiligen Römischen Reichs gefährdete den Bestand und es zeichnete sich eine Zäsur ab, die es unter allen Umständen zu vermeiden galt.

Sein Nachfolger als Landeshauptmann und Verweser der Mark, wurde Friedrich von Lochen. Er stammte aus einem schwäbischen Rittergeschlecht das in der Nähe von Bregenz am Bodensee ansässig war. Friedrich stand schon seit der zweiten Hälfte der 1330’er Jahre im Dienst des Markgrafen Ludwig und stieg durch seine Leistungen 1343 zum Ratgeber des Landesfürsten auf. Im Jahre 1346 wurde Friedrich von Lochen zuerst zum Hauptmann der Altmark bestimmt und schon im folgenden Jahr ernannte ihn der Markgraf zum Landeshauptmann der gesamen Mark.

Sein Nachfolger als Landeshauptmann und Verweser der Mark, wurde Friedrich von Lochen. Er stammte aus einem schwäbischen Rittergeschlecht das in der Nähe von Bregenz am Bodensee ansässig war. Friedrich stand schon seit der zweiten Hälfte der 1330’er Jahre im Dienst des Markgrafen Ludwig und stieg durch seine Leistungen 1343 zum Ratgeber des Landesfürsten auf. Im Jahre 1346 wurde Friedrich von Lochen zuerst zum Hauptmann der Altmark bestimmt und schon im folgenden Jahr ernannte ihn der Markgraf zum Landeshauptmann der gesamen Mark.

„Preußenfahrten 1335/36 & 1346/47″

Unter „Preußenfahrten“ verstand man die bewaffneten Kreuzfahrten des mittel- und westeuropäischen Adels ins Ordensland des Deutschen Ritterordens mit dem Zwecke, diesen im Kampf gegen die pruzzischen oder litauischen Heiden zu unterstützen. Die christlichen Krieger hatten zu Beginn die selben Privilegien wie sie einst den Kreuzfahrern ins Heilige Land zuteil wurden, darunter umfassende Sündenvergebung.

Ende des 13. und im 14. Jahrhunderts erlebten die Preußenfahrten ihren Höhepunkt. In europäischen Adelskreisen war es zu einer regelrechten gesellschaftlichen Konvention geworden so dass wenigstens ein Vertreter der Familie, mindestens einmal zur Heerfahrt gegen die Heiden ins Baltikum reiste.

Sehr prominente Kreuzfahrer ins Baltikum waren unter anderem, Ottokar II. Přemysl, König von Böhmen, Johann von Luxemburg, König von Böhmen, sowie dessen ältester Sohn Karl und Heinrich IV., König von England. Unzählige Herzöge, Markgrafen, Pfalzgrafen, Landgrafen, Grafen und Vertreter des niederen Adels nahmen im Laufe der Zeit ebenfalls das Kreuz auf und begaben sich in den Nordosten. Speziell für den niederen, zumeist mittellosen Adel sowie jene Fürstensöhne denen voraussichtlich kein Erbe in Aussicht stand, da sie Spätgeborene waren, dienten die Preußenfahrten auch teilweise Litauenreisen genannt, dazu, an der Beute aus Raubzügen oder Lösegeldern, zu partizipieren.

Der allgemein ersehnte Ritterschlag war von besonders hohem Prestige, wenn er anlässlich einer Kreuzfahrt in den heidnischen Osten, von einem hohen Amtsträger des Deutschen Ordens vorgenommen wurde.

Für das schnelle Erstarken des Ordensstaats in Preußen war der Beitrag der europäischen Kreuzfahrer von großer Bedeutung. Sie halfen nicht nur bei der allgemeinen Eroberung neuer Gebiete sondern auch bei der Verteidigung des erschlossenen Siedlungsraums.

Auch Markgraf Ludwig I. nahm an Heerfahrten ins Ordensland teil. Das erste Mal 1335/36 und ein zweites und letztes Mal 1346/47. Die letzte Reise stand sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit der schon erwähnten Hochzeit und den damit verbundenen Verwicklungen. Wir haben bereits gelesen, dass die Verbindung kirchlich gesehen, weit davon entfernt war als einwandfrei zu gelten und der Papst daraufhin den Kirchenbann über Ludwig und Margarete verhängte. Die Annahme liegt nah, dass die Reise nach Preußen und der Kampf gegen die heidnischen Litauer dem Zwecke der Buße und Sündentilgung diente. Zumindest sollte es nach außen das dazu geeignete Signal geben. Ludwig wollte sich vermutlich im gleichen Zug als angemessener Nachfolgekandidat seines kaiserlichen Vaters in Position bringen und hierzu konnte die erwähnte Litauenreise nur nützlich sein.

Im Anschluss folgte eine Pilgerreise ans Grab Christi, nach Jerusalem. All das lässt tatsächlich nur den Schluss zu, dass Ludwig sich bußfertig gab um moralisch für das höchste Reichsamt zu genügen. Der Kirchenbann wurde jedoch erst sehr viel später, im September 1359, im Auftrag von Papst Innozenz VI. von Bischof Paul von Freising gelöst.

„Karl IV. wird Gegenkönig“

Das Verhältnis der Wittelsbacher zu den Luxemburgern begann schon bald nach der Schlacht von Mühldorf abzukühlen. Damals kämpften beide Familien noch gemeinsam auf gleicher Seite gegen die Habsburger. Hinter der jetzt heraufziehenden reichsinternen Rivalität darf keine tiefsitzende Feindschaft gesehen werden. Dergleichen Machtkämpfe gehörten zu den dynastischen Schachzügen des deutschen Mittelalters. Dass das Reich unter den wiederkehrenden Kämpfen um die Krone immer wieder zu leiden hatte und zeitweise regelrecht erschüttert wurde, lag in seiner stark ausgeprägt föderalen Zersplitterung begründet die in den bisherigen Jahrhunderten nur einzelne Phasen des inneren Friedens hervorbrachte. Das nahezu gänzliche Fehlen einer imperialen Zentralgewalt welche über ausreichend Mittel verfügte einen reichsweiten Landfrieden zu diktieren und notfalls militärisch durchzusetzen, war zu erheblichen Teilen die Folge der von den Kurfürsten umgesetzten Wahlpraxis, indem sie wiederholt und mit Berechnung einen Kandidaten mit schwacher Hausmacht auf den Thron wählten. Spätestens seit dem „Kurtag von Rhense“ war offenkundig, dass der Kurverein sich selbst als das eigentliche Instrument der Reichsleitung sah und der König oder Kaiser die Rolle des Repräsentanten auszufüllen hätte. So lange aber das Reich über keine eigene Exekutive verfügte und noch weniger über eine Reichsarmee, war es dauerhaft unvermeidbar, dass doch gelegentlich Kandidaten mit starker eigener Hausmacht die Funktion des Reichsoberhaupts übernahmen, da nur dort ausreichend Macht existierte, die Reichsinteressen nach außen wie innen zu vertreten.

Zurück zur Rivalität zwischen Wittelsbachern und Luxemburgern. In den Jahren 1338 und 1339 kam es zu einer Annäherung beider Häuser. Die kaiserliche Autorität Ludwigs IV. war auf dem Höhepunkt. Auf dem Koblenzer Hoftag von 1338 waren nahezu alle Großen des Reichs versammelt, darunter auch König Johann von Böhmen. Sogar der englische König Edward III. war ein prominenter Teilnehmer.

Die Beziehungen verschlechterte sich im Rahmen der Verwicklungen rund um die Tiroler Hochzeitspolitik beider Häuser wieder dramatisch und der Gegensatz erreichte seinen bisherigen Höhepunkt. Es kam in Tirol zu mehrfachen militärischen Auseinandersetzungen beider Seiten.

Kaiser Ludwig IV. Stand noch immer im Bann der Kirche stand. Die vornehmlichen Hintergründe dazu wareum auch nich nicht aus dem Weg geräumt. Damit war das Verhältnis zu Papst Clemens VI., dem neuen Pontifex, wie zu dessen Vorgängern, ausgesprochen feindselig. Clemens erneuerte den Kirchenbann jeden Sonntag aufs Neue. Alle Anstrengungen Ludwigs IV. den Zwist mit der Kurie beizulegen, blieben erfolglos. Das Reich zeigte sich hinsichtlich der zahlreichen Agitationen des Heiligen Stuhls wenig beeindruckt und so kam es kaum mehr zu den Auswirkungen, wie diese in alten Zeiten bekannt waren. Das Instrument des Kirchenbanns als politisches Werkezeug des Papstes, hatte sich starl abgenutzt. Das Kurfürstenkollegium wahrte die Unabhängigkeit gegenüber der Kurie, und der Papst begann notgedrungen einzulenken. Das Reich und hier der deutsche Reichsteil, erhielt einen wachsenden, säkularen Charakter.

Zum Haus Luxemburg unterhielt Clemens VI. lange schon glänzende Beziehungen. Er war am französischen Hof der frühere Erzieher des jungen Karl gewesen. Zusammen mit König Johann von Böhmen strebte der Papst ab Mitte der 1340’er Jahre einen Thronwechsel im Reich an. Die Widerspenstigkeit des Kaisers wider dem Amt des Papstes sollte im Thronwechsel ein Ende finden. Das Ziel war Karl auf den Thron zu heben, damit einen Luxemburger zu installieren und somit einen ausgesprochen papstfreundliches Reichsoberhaupt. Dem amtierenden Kaiser war es nicht möglich den eigenen Sohn, Ludwig den Brandenburger zum König und Mitregent wählen zu lassen. Ludwig, wie der Vater, unterlag dem Kirchenbann, was ihn zur Wahl ausschloss. Ganz emanzipiert von kirchlichem Diktat hatte sich das Reich freilich noch nicht, trotz erkennbarer Tendenzen.

Trotz der beiden sicheren Wittelsbacher Stimmen, jene von Brandenburg und die der Kurpfalz, die beide einem Luxemburger Kandidaten die Stimme verweigern würden, war doch zu befürchten, dass mit Hilfe des Papstes eine Opposition im Kurfürstenkollegium aufkäme. Zunächst stand der Luxemburger Partei die eigene böhmische Kurstimme zur Verfügung, weiter musste die des Herzogs Rudolf I. dazu gezählt werden. Der askanische Kurfürst von Sachsen-Wittenberg galt als pro luxemburgisch bzw., genauer ausgedürckt, als ein Gegner der Wittelsbacher. Er hat nie verwunden, dass er nach dem Aussterben der brandenburgischen Askanier. die Mark Brandenburg nicht zum Legühen erhielt. Aus seiner subjektiven Sicht kann man es ihm kaum verdenken und Kaiser Ludwig gab sich diesbezüglich auch keiner Illusion hin.

Als am 13. April 1346 der endgültige Kirchenbann über den Kaiser verhängt wurde, forderte Papst Clemens VI. die deutschen Kurfürsten auf einen neuen König zu wählen. Jetzt wechselte der einflussreiche und reichsweit hochgeschätzte Kurfürst, der Erzbischof von Trier, Balduin von Luxemburg die Seiten, womit das Mehrheitsverhältnis im Kurkollegium kippten. Bislang war er, obwohl ein Mitglied der Luxemburger Familie, beständigster Anhänger des Kaisers und ein glühender Vorkämpfer einer völligen Reichsunabhängigkeit vom Papsttum. Er war Onkel König Johanns von Böhmen und damit ein Großonkel Karls. Balduin arbeitete jetzt emsig daran ein weiteres Mal einen Vertreter der luxemburgischen Familie ins höchste Reichsamt zu heben. Mit Heinrich VII. War schon einmal ein Luxemburger römisch-deutscher König und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Dieser Heinrich VII. war der ältere Bruder des vorgenannten Erzbischofs von Trier. Jetzt galt es die beiden verbleibenden rheinischen Kurfürsten, die Erzbischöfe von Mainz und Köln zu gewinnen. Dem Trierer Erzbischof gelang es beide Amtskollegen auf die Seite Karls zu ziehen, was beiläufig erwähnt, mit viel klingender Münze erleichtert wurde.

Am 11. Juli 1346 wählten die Kurfürsten von Mainz, Köln, Trier, Böhmen und Sachsen Karl von Luxemburg, in Rhens zum neuen römisch-deutschen König. In der Liste deutscher König nahm er als Karl IV. seinen Platz ein.

Karl konnte sich zu Beginn im Reich kaum wirklich durchsetzen. Hierzu spielten drei Faktoren eine große Rolle. Das stark in Traditionen und Symbolen denkende Reich und seine Glieder sahen eine Reihe von wichtigen Voraussetzung unerfüllt.

- Karl wurde nicht in Frankfurt gewählt, was der traditionelle Wahlort war, sondern in Rhens, da die Reichsstadt Frankfurt fest zu Kaiser Ludwig stand.

- Weiter wurde Karl in Bonn gekrönt und nicht in Aachen, dem symbolträchtigen Krönungsort seit Karl dem Großen. Auch die Reichsstadt Aachen verweigerte sich und stand zum alten Kaiser.

- Und zuletzt waren die Reichskleinodien, Die Krone, das Szepter, der Reichsapfel etc. in der Hand der Wittelsbacher geblieben.

Karl konnte sich zwar bei seiner Wahl auf fünf der sieben Kurstimmen berufen, vermochte jedoch keine der wichtigen, vorgenannten symbolischen Voraussetzungen vorzuweisen.

Zu einem regelrechten Thronstreit kam es nicht mehr. Kaiser Ludwig starb überraschend im Herbst des Folgejahres, am 11. Oktober 1347 bei einer Jagdveranstaltung in der Nähe von Fürstenfeldbruck. Dem Reich blieb dadurch ein Krieg um die Krone erspart.

„Wittelsbacher Erbteilung“

Wenige Jahre vor dem Tod Kaiser Ludwigs, erbte er 1345 über seine Ehefrau, nachdem ihr Bruder kinderlos verstorben war, die umfangreichen Ländereien in den deutschen Niederlande. Das Wittelsbacher Gebiet umfasste jetzt das seit 1340 wiedervereinte Herzogtum Bayern, bestehend aus Nieder- und Oberbayern, die Grafschaft Tirol, die Grafschaften Holland, Seeland, Hennegau und Friesland sowie die Mark Brandenburg. Die bayrische Hausmacht erreichte 1345 ihren Höhepunkt, was wesentlich Ursache war, dass die Akzeptanz des Kaisers bei den Reichsfürsten einzubrechen begann und sich mit Erzbischof Balduin von Trier der einflussreichste damalige Kurfürst von ihm abwandte, um als Angehöriger des Luxemburger Hauses die Bestrebung seines Neffen Johann von Böhmen zu unterstützen dessen ältesten Sohn Karl als König im Reich zu etablieren.

Mit dem Tod des alten Kaisers, wurden die Ländereien der bayrischen Wittelsbacher unter seinen Söhnen aus erster und zweiter Ehe geteilt. Der Wunsch des Vaters war es, dass seine sechs Söhne gemeinschaftlich das Erbe verwalten sollten, um damit ein Auseinanderbrechen des Familienbesitzes zu vermieden. Jedoch ergab sich nur zwei Jahre eine kooperative Regentschaft. Im „Landsberger Vertrag“ vom 12. September 1349, kam es zur ersten Erbteilung und die Landschaften wurden zweigeteilt. Ludwig „der Brandenburger“ und seine beiden Halbbrüder Ludwig „der Römer“ und Otto verwalteten Oberbayern, Tirol und die Mark Brandenburg. Ludwigs leiblicher Bruder Stephan und die beiden Halbbrüder Wilhelm und Albrecht, teilten sich Niederbayern sowie die niederländischen Grafschaften.

„Ludwigs Reichspolitik“

Wie wir laßen, konnte Ludwig sich aufgrund seines Kirchenbanns nicht selbst zur Königswahl stellen. Seine Bemühungen 1346/47 durch eine zweite Preußenfahrt den Bann abzustreifen, war ebenso erfolglos wie eine Pilgerfahrt ans Grab Christi gleich im Anschluss daran.

Der bayrische Familienzweig der Wittelsbacher gab den politischen Widerstand gegen den frisch gewählten König nicht auf. Hintergrund dazu war keine Feindseligkeit gegen Karl als solche, auch wenn es in Tirol zu mehreren militärischen Treffen kam, es war vielmehr die Sorge, dass der neue Monarch die verschiedenen Reichslehen nicht bestätigen könnte. Ein berechtigte Frage die man sich hier stellen könnte, wäre es nicht vernünftiger gewesen, statt einer Konfrontation, lieber den Weg der Unterstützung und Kooperation zu suchen? Aus einer heutigen Sicht mag die Antwort anders ausfallen als aus einer damaligen Betrachtungsweise. Das Mittelalter kannte in erster Linie das dynastische Prinzip als Antrieb politischer Entscheidungen. Hierin lag der stetige Wettstreit um die Vormacht im Reich begründet. Dies war es, das es quasi zu einem zwangsläufigen Automatismus machte wenn sich die großen Dynastien gegenseitig das Wasser abgruben, sofern man es so ausdrücken darf. Die Sorge, dass ein Haus dauerhaft zu einflussreich würde, erforderte eine zumeist oppositionelle Haltung einzunehmen. Bündnisse zwischen einzelnen dieser großen Familien waren kurzlebig und man fand sich mitunter schon wenig später in gegensinnigen Lagern wieder.

Für die Wittelsbacher war es notwendig schnell zu handeln. So lange der Einfluss Karls im Reich noch spärlich war, bestand eine gute Chance einen Gegenkönig postieren zu können. Sie fochten Karls Wahl von 1346 an. Ihre Argumentation fußte auf den vorgenannten Gründen, nämlich dem unzulässigen Wahl- sowie Krönungsort, weiter hielten sie die Reichsinsignien noch immer in ihrem Besitz.

Als ersten Wurf, strebte man an, mit dem englischen König Eduard III., einen befreundeten Herrscher als Kandidaten zu positionieren. Tatsächlich kam es am 10. Januar 1348 in Lahnstein, in Abwesenheit des Kandidaten, zur Wahl doch schon im Mai des gleichen Jahres trat der er vom Amt zurück ohne irgendwelche Spuren hinterlassen zu haben.

Weitere Versuche schlugen fehl. Ludwigs Schwager Friedrich II., Markgraf von Meißen und Landgraf von Thüringen sollte gewonnen werden, trat dann aber nicht zur Wahl an.

Mit Graf Günther von Schwarzburg-Blankenburg, einem langjährigen Vertrauten, Berater und versierten Diplomaten des verstorbenen Kaisers, wurde ein nächster gesinnungstreuer Vertreter der Wittelsbacher Sache gefunden. Am 30. Januar 1349 wurde er in Frankfurt gewählt. Teilnehmer der Wahl, die auch alle für den Kandidaten stimmten, waren:

- Markgraf Ludwig von Wittelsbach, der die Stimme Brandenburgs vertrat

- Die Brüder und Pfalzgrafen Rudolf II. und Ruprecht I. von Wittelsbach

- Herzog Johann III. aus dem Haus der Askanier für Sachsen-Lauenburg

- Erzbischof Heinrich III. von Virneburg, für Mainz.

Die Rechtmäßigkeit der Stimmen von Mainz und Sachsen-Lauenburg konnte zumindest angezweifelt werden. Die Kurstimme für Sachsen beanspruchte die ältere askanische Linie in Sachsen-Wittenberg für sich, in dieser Funktion hatte Herzog Rudolf I. auch im Jahre 1346 für den Luxemburger Karl gestimmt. Beide sächsisch-askanische Linien stritten seit Jahren um das Vorrecht zur Königswahl. Tatsächlich muss es aber rechtlich bei der älteren askanischen Linie gesehen werden, denn von dort wurde sie auch in den Wahlen zuvor ausgeübt und erst zu Zeiten Kaiser Ludwigs IV. in Frage gestellt, da sich Herzog Rudolf I. von Sachen-Wittenberg wegen seiner unbefriedigten brandenburgischen Ansprüche als ein Widersacher der Wittelsbacher erwies.

Bezüglich Mainz war der Umstand komplizierter. Da sich der Mainzer Erzbischof Heinrich III. als ein Parteimann Kaiser Ludwigs IV. erwies, wurde er von Papst Clemens VI. im Jahr 1346 kurzerhand abgesetzt und mit Gerlach von Nassau ein Anhänger der Luxemburger Partei eingesetzt. Gerlach von Nassau stimmte in der Wahl von 1346 somit für Karl. Es ist schwierig zu sagen wer in diesem Mainzer Kirchenschisma im Recht war und wer letzten Endes das Recht zur Abgabe seiner Stimme anlässlich einer Königswahl hatte. Ob die Absetzung Erzbischofs Heinrichs rechtmäßig war, darf in Frage gestellt werden. Würde seine Parteinahme für den unter Kirchenbann stehenden Wittelsbacher Kaiser als Begründung ausreichen, so hätte man das gleiche Absetzungsverfahren schon anlässlich der Amtszeiten von Papst Johannes XXII. und Benedikt XII. gegen Erzbischof Balduin von Luxemburg anwenden müssen. Schließlich stand dieser ebenfalls zweimal unter päpstlichem Kirchenbann, wegen dessen damaliger Parteiname für Kaiser Ludwig. Da er bis zu seinem Tod im Amt blieb, konnte man schlechterdings Erzbischof Heinrich darauf einen Strick drehen. Aber die Kurie war erfindungsreich, wenn es darum ging Gründe zu finden, notfalls zu schaffen, einen unliebsamen Kandidaten zu verjagen.

Es kam noch im gleichen Jahr bei Eltville am Rhein zu einer bewaffneten Begegnung zwischen den Truppen Karls IV. und des Gegenkönigs. Allerdings führte das Treffen zu keiner wirklichen Schlacht. Karls Heer schlug die feindlichen Truppen ohne große Kampfhandlungen in die Flucht und im „Vertrag von Eltville“, vom 26. Mai 1349, verzichtete Graf Günther gegen eine fürstliche Abfindung auf seine Ansprüche auf die Krone. Schon drei Wochen später, am 14. Juni 1349 starb Günther von Schwarzburg in Frankfurt an der Pest. Böse Zungen behaupteten, es wäre die Strafe gewesen, weil er das höchste Amt im Reich gegen Geld veräußert hatte.

Alle Bemühungen der Wittelsbacher blieben erfolglos und die Opposition ebbte ab. Karl konnte mit dem kampflosen aber nicht sieglosen Treffen bei Eltville einen wichtigen Erfolg verbuchen was seine königliche Autorität wesentlich hob.

Auffallend im Gesamtzusammenhang der Sache, ist die überraschende Passivität der Habsburger in dieser Zeit. Man sollte doch meinen, dass diese Familie im Streit zwischen den beiden Widersachern als dritte Partei hätte auftreten können. Tatsächlich bleiben sie aber verdeckt und zurückhaltend. Die wahrscheinlichste Erklärung dürfte in ihrem erst kürzlich erworbenen Zugewinn von Kärnten und der Krain zu suchen sein. Von Wittelsbacher Seite waren die Erwerbungen ohnehin abgestimmt, wir hatten davon berichtet. Von Luxemburger Seite konnte man hoffen, dass man, bei gebührender Neutralität, von Karl IV. die Belehnung bestätigt bekäme. So oder so, sahen sich die Habsburger für den Moment saturiert und zeigten keine eigenen Thronambitionen.

„Der falsche Waldemar“

Ludwig „der Brandenburger“ war schon seit gut zwei Jahren nicht mehr in der Mark. Eine wachsende Entfremdung der Stände gegenüber ihrem Landesherren zeichnete sich ab. Schon 1348 ereignete sich in Brandenburg eine merkwürdige Episode, die unter anderen politischen Rahmenbedingungen frühzeitig im Keim erstickt worden wäre, in Brandenburg aber, unter den gegebenen Umständen, jedoch groteske Züge annahm.

Im Sommer des Jahres 1348 trat im Erzbistum Magdeburg ein Mann auf, der sich gegenüber dem Erzbischof Otto von Hessen als der augenscheinlich noch lebende askanische Markgraf Waldemar ausgab. Jener Markgraf der nach der bisherigen Wahrnehmung vor 29 Jahren kinderlos verstorben war und mit dessen Nachfolger, Heinrich II., schon im darauffolgenden Jahr die brandenburgisch-askanische Linie im Mannesstamm erlosch. Der Aussage nach befand er sich seit dem Jahr 1319 auf Pilgerreise im Heiligen Land und sei nun nach Brandenburg zurückgekehrt um die Regierung wieder zu übernehmen.

Erstaunlicherweise fand er unter den askanischen Linien in Anhalt und Sachsen-Wittenberg bald Anerkennung. Karl dem amtierenden- wenn auch nicht unangefochtenen römisch-deutschen König kam der „falsche Waldemar“ zur richtigen Zeit. Die Rivalität zu den Wittelsbachern veranlasste ihn dazu den offensichtlichen Hochstapler am 2. Oktober 1348 mit der Mark Brandenburg zu belehnen. Auf einer Huldigungsreise durch die Mark fielen fast alle Landstriche und Städte von ihren bisherigen Landesfürsten ab und unterwarfen sich dem falschen Waldemar.

Ludwig war natürlich nicht bereit die Mark aufzugeben. Bündnisse mit Dänemark und Pommern sollten ihn bei seinem Bestrebungen die Mark Brandenburg wieder zu unterwerfen, unterstützen. Es gelang ihm in der Mark wieder Anhängerschaft zu gewinnen so dass Waldemar im Februar 1350 als Betrüger überführt werden konnte. Im Vertrag von Bautzen wurden zwischen Ludwig und König Karl IV. eine Einigung erzielt und Ludwig wurde erneut mit der Mark Brandenburg belehnt. Die Wittelsbacher händigten im Anschluss daran die Reichskleinodien an den König aus, womit sie endgültig ihre Ansprüche auf den Thron zurückzogen und das Königtum Karls IV. akzeptierten.

Dennoch ging das Geplänkel mit dem vermeintlich heimgekehrten Waldemar weiter, dazu etwas mehr im nächsten Kapitel.

„Der Luckauer Vertrag“

Im „Landsberger Vertrag“ wurde entgegen den Wünschen des verstorben Vaters, eine Aufteilung der Landschaften eingeleitet. Möglicherweise geschah dies schon damals auf Initiative Ludwigs. Der Inhalt eines schon zwei Jahre darauf folgenden, zweiten Teilungsvertrags, scheint diese Annahme zu stützen.

Anfang 1351 zeichnete es sich ab, dass Ludwig müde und überdrüssig bezüglich der zahlreichen Auseinandersetzungen in und um Brandenburg wurde. Der Streit mit dem märkischen Adel war seit Beginn der Regentschaft durch die Wittelsbacher, vor nunmehr 28 Jahren, nicht gütlich beigelegt worden. Die Ereignisse um den Betrüger welcher sich als der askanische Markgraf Waldemar ausgab und dem Abfall von nicht weniger als 36 brandenburgischen Städten, hinterließ ebenfalls Spuren. Bislang galten vor allem die brandenburgischen Städte als der große Rückhalt des älteren Ludwigs.

Ende des Jahres, im Dezember 1351, kam es im „Luckauer Vertrag“ zu einer völligen Neuregelung zwischen ihm und seinen zwei Halbbrüdern Ludwig und Otto. Ludwig „der Römer“, der jüngere Halbbruder Ludwigs, sowie Otto, der leibliche Bruder Ludwigs „des Römers“, erhielten die Mark Brandenburg. Der ältere Ludwig erhielt umgekehrt und wunschgemäß die alleinige Regentschaft über das Herzogtum Oberbayern. Zusammen mit den Tiroler Besitzungen seiner Ehefrau, konnte er dadurch über ein zusammenhängendes Gebiet im zentralen Süddeutschland verfügen.

Die letzten rund zehn Jahre seines Lebens fassen wir im Nachruf zusammen.

„Ehen & Nachfahren“

Ludwig war seit dem 30. November 1324 in erster Ehe mit Margarete von Dänemark verheiratet.

Aus der Ehe ging mit Elisabeth eine Tochter hervor. Da nichts näheres über sie bekannt ist, muss angenommen werden, dass sie schon im frühen Kindesalter verstarb.

Seit dem 10. Februar 1342 war Ludwig in zweiter Ehe mit Margarete von Tirol verheiratet.

Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor:

- Hermann (1343–1360)

- Meinhard (1344–1363)

- Tochter (*/† ?)

- Tochter (*/† ?)

„Zusammenfassung & Nachruf“

Der älteste, gleichnamige Sohn des römisch-deutschen Königs und späteren Kaisers Ludwig IV., wurde 1323, noch im Knabenalter mit der Mark Brandenburg belehnt und bereits im Folgejahr mit der dänischen Prinzessin Margarete verheiratet. Die politische Vermählung sollte der Mark Brandenburg einen Verbündeten im Norden schaffen.

Ludwig regierte Brandenburg für 28 Jahre entweder selbstständig oder durch eine Anzahl von Räten bzw. Landeshauptmännern. Er führte in der Mark ein modernes Verwaltungssystem ein, das analog zu den bayrischen Landen seines Vaters strukturiert war.

Den brandenburgischen Städten gewährte er große Privilegien wodurch diese schnell als Unterstützer der neuen Landesherrschaft gewonnen wurden. Der märkische Adel stand teilweise in offener Opposition, hierbei besonders die alten Adelsgeschlechter der Prignitz und des Havellandes.

Zu Pommern und Mecklenburg bestanden die schon unter den Askaniern vorhandenen Interessenskonflikte. In verschiedentlichen kriegerischen Auseinandersetzungen konnte er sich nicht durchsetzen und musste am Ende die Reichsunmittelbarkeit Pommerns im „Lippehner Landfriede“ akzeptieren.

Nach dem Tod seiner ersten Frau, heiratete er 1342 mit Margarete von Tirol die Erbtochter des Herzogs von Kärnten und Grafen von Tirol und Görz. Die Hochzeit war belastet von Rivalitäten mit dem Haus Luxemburg und führte auch im Streit mit der Kirche zu einem langjährigen Kirchenbann, wodurch es nicht möglich war Ludwig als Mitkönig an die Seite des kaiserlichen Vaters zu wählen. Überhaupt war der tiefe Riss mit den in Avignon residierenden Päpsten das zentrale Thema während der gesamten Regenschaft des Reichsoberhaupts und beeinflusste dadurch auch die Politik des Sohnes, dem brandenburgischen Markgrafen.

Im Reich selbst führte der Konflikt zwischen Papst und Kaiser zu einer weiteren Entfremdung vom Papsttum und einer starken, säkularen Bewegung gegenüber dem Heiligen Stuhl. Der 1338 ins Leben gerufene Kurverein trat selbstbewusst an die Seite des Reichsoberhaupts und verbat sich jede Einmischung der Kurie in innere Reichsangelegenheiten.

Nach dem Tod des Vaters wurde das Erbe in verschiedenen Teilungsverträgen unter den sechs Söhnen Kaiser Ludwigs IV. verteilt. Dem ältesten Sohn Ludwig gelang es am Ende durch einen Tausch mit seinen Halbbrüdern, das Herzogtum Oberbayern und Tirol, die ererbte Grafschaft seiner Frau, territorial zu verbinden sowie verwaltungstechnisch anzugleichen.

Mit dem Haus Luxemburg und König Karl IV. wurde 1350 in den Verträgen von Bautzen eine Übereinkunft getroffen und die Wittelsbacher Ansprüche auf die Reichskrone niedergelegt sowie de jure der Anspruch Karls IV. akzeptiert, de facto war die Regenschaft Karls schon seit dem Vertrag von Eltville hingenommen. Dieser bestätigte im Umkehrschluss alle Reichslehen den Nachkommen des verstorbenen Kaisers.

In Brandenburg gelang es ihm nie völlig Fuß zu fassen und dies, obwohl er es nicht an notwendiger Aufmerksamkeit mangeln ließ und befähigte Verweser und Räte zur Seite hatte. Er konnte trotz aller Widrigkeiten die Mark mit der Masse ihrer alten Kerngebiete erhalten was sicherlich auch der Autorität des kaiserlichen Vater zu verdanken war.

Im Vertrag von Luckau verzichtete er im Dezember 1351 zugunsten seiner Halbbrüder Ludwig „dem Römer“ und Otto auf die Mark Brandenburg, erhielt dafür im Gegenzug die alleinige Herrschaft im Herzogtum Niederbayern was zu einer entscheidenden Bündelung und Abrundung seiner Landschaften in ser süddeutschen Region führte und eine kompakte und einheitliche Regentschaft förderte.

Im Jahre 1359 vermählte er seinen Sohn und späteren Erben Meinhard (1344 – 1363) mit Margarethe von Habsburg (1346 – 1366), Tochter Herzog Albrechts II. von Österreich, womit die enge Bindung und Allianz beider Häuser auch auf familiärer Ebene unterstrichen wurde.

Ähnlich wie sein Vater, war Ludwig auf diplomatischer Ebene und in der Administration erfolgreicher als auf dem Schlachtfeld. Seine verschiedenen Reformen führten zu einer Verbesserung der Verwaltungsstrukturen und zu einer allgemeinen Hebung in den von ihm regierten Gebieten. Er konnte dadurch die dramatischen Auswirkungen der großen Pestwelle, die weder an Tirol noch an Oberbayern spurlos vorüber gingen, kompensieren.

Am 18. September 1361 starb Ludwig auf der Rückreise von Tirol nach München, anlässlich der Jagd bei Zorneding, wahrscheinlich an einem Schlaganfall. Zu seine Ehren trägt der Ort bis zum heutigen Tag den roten, brandenburgischen Adler Ludwigs als Stadtwappen. Wir erleben hier eine zufällige Analogie zum Vater, der seinerseits in der Nähe von Fürstenfeldbruck auf dem Rücken eines Pferdes, während der Jagd, einen Infarkt erlitt und noch an Ort und Stelle verstarb.

Herzog Ludwig V. in Bayern und Kärnten, Markgraf von Brandenburg, Graf von Tirol und Görz, wurde in der Münchner Frauenkirche zur letzten Ruhe gebettet. Er war zu seiner Zeit eine der großen Persönlichkeiten des Reichs, zeichnete sich durch hohes diplomatisches Geschick und administratives Können aus. Auf dem Schlachtfeld blieb er zeitlebens größtenteils erfolglos. Im Thronstreit mit Karl IV. musste er nach drei Jahren des Widerstands im Frieden von Eltville und im Frieden von Bautzen den König anerkennen, sich unterwerfen und alle Wittelsbacher Ansprüche auf den Thron aufgeben.

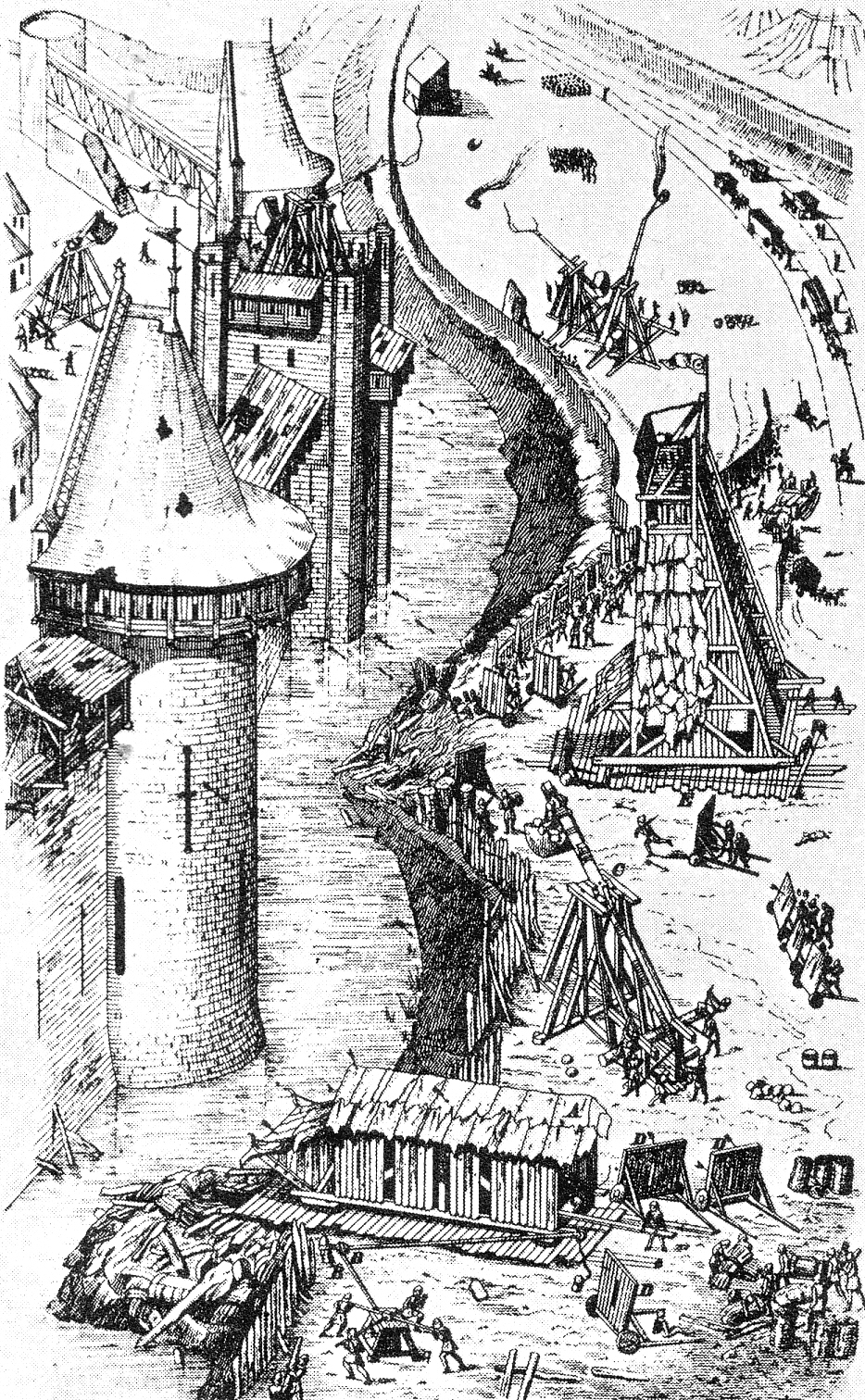

Am Zufluss der Wda (deutsch Schwarzwasser) in die Weichsel gelegen, erlaubte die nah an der Stadt liegende Burg, nur im Süden, dort zusätzlich geschützt von einer Vorburg, die Möglichkeit zum Angriff. Neben der ohnehin starken Besatzung, wurde die Verteidigung zusätzlich von den aus Dirschau entkommenen Streitkräften verstärkt. Gegen Ende 1308 begann die Belagerung. Zur Einnahme wurden vier große Belagerungstürme errichtet, die über Wochen in ständiger Bewegung Angriff auf Angriff gegen die massiven Festungsmauern durchführten. Die Verteidigung, die auf auf ein stattliches Arsenal von Verteidigungsmaschinen zurückgreifen konnten, hielt allen Angriffen stand. Die Einnahme auf herkömmlichem Weg war unabsehbar und so griffen die Ordensritter zu allerlei Mitteln der psychologischen Kriegsführung. In guter Sichtweite zur Burg, wurden zwölf Galgen errichtet, zum abschreckenden Beispiel, was den Verteidigern blühte, sollten sie ihren Widerstand fortführen. Allein, es half nichts. Die Burgbesatzung war sich seiner vorteilhaften Stellung sehr sicher und unternahm keinerlei Anstalten zur Übergabe. Wie oft gab Verrat am Ende den Ausschlag. Neben polnischen Truppen, waren ebenso zahlreiche pommerellsche Ritter und Mannschaften unter den Verteidigern. Nicht alle von diesen waren in ihrer Anhänglichkeit gegenüber Władysław Ellenlang unkompromittierbar und so fand sich unter der Mannschaft ein gewisser Edelmann Namens Czedrowicz, der sich bestechen ließ. Eines Nachts durchschnitt er die Seile und Sehnen der Verteidigungsmaschinen und flüchtete aus der Burg zu den Ordensrittern, um davon zu berichten. Schon am frühen nächsten Morgen begann ein neuerlicher Ansturm auf die Mauern. Die Insassen der Burg, beraubt ihrer effizientesten Verteidigungsgeräte, mussten unter Einsatz aller Hilfsmittel den Angriff abschlagen und konnten so noch einmal einige Tage gewinnen, doch war der Durchhaltewille ernsthaft untergraben. Sie ersuchten um eine einmonatige Waffenruhe. Nach Ablauf der Frist, käme von außen keine Hilfe, würde man die Burg übergeben. Landmeister Heinrich von Plötzke bewilligte die Waffenruhe. Seine Truppen benötigten der Erholung, zumal der Winter zwischenzeitlich mit ganzer Härte hereingebrochen war. Aus der Burg wurden Boten in aller Heimlichkeit an den Hof Władysławs gesandt, um dringend Unterstützung anzufordern. Er vermochte nur wenig zu leisten und sandte mit Kastellan Andreas von Rosberg und Landrichter Michael von Sandomierz, was er an Truppen entbehren konnte, und es war wenig genug. Kaum wurden sie der Ordensritter ansichtig, zogen sie kampflos ab. Die Burg musste vereinbarungsgemäß aufgeben. Den Insassen wurde freier Abzug gewährt, darunter befanden sich die Herzöge Przemysław und Kasimir, beides Söhne Herzog Siemomysławs von Kujawien, einem Halbbruder Władysław Ellenlangs. Neben den starken Festungsalagen von Danzig, Dirschau und Schwetz, waren währenddessen von anderen Heerhaufen des Ordens weniger befestigte Orte genommen worden, so etwa Könitz, Tuchel oder Schlochau. Für die heimgesuchte Bevölkerung der erwähnten Städte kehrte jetzt nicht wie erhofft Friede unter neuen Herren ein. Schwere Steuern, Enteignung allen Besitzes, Vertreibung des polenfreundlichen Adels bis hin zur Vertreibung einer ganzen Stadtbevölkerung, wie im besonders tragischen Fall von Dirschau. Die Habe der Bewohnerschaft genügte nicht, die Schadensersatzforderungen des Ordens zu befriedigen und der Magistrat musste sich im Februar 1309 dazu verpflichten nach Pfingsten mit der gesamten Bevölkerung die Stadt zu verlassen und nie wieder zu kommen. Die ungewöhnliche Härte, mit der die Ordensherren in Pommerellen gegen Städte und Adel vorgingen, kann nicht auf Geldnot zurückgeführt werden, es scheint vielmehr, dass man grundsätzlich wenig Vertrauen in die Bewohnerschaft hatte und ganz der bisherigen Besiedlungsstrategie in Preußen, deutsche Siedler und Edelleute heranführen wollte. Das eingetriebene Geld, es können etwa 30.000 Mark Silber veranschlagt werden, sollte zur Entschädigung Władysławs aufgewendet werden. Der Orden war fest entschlossen der Besetzung Ostpommerellens, die endgültige Annexion folgen zu lassen und hierzu sollte Władysławs ausbezahlt werden, damit er auf seine Ansprüche verzichte. Ob er tatsächlich den Betrag oder Teile davon je erhielt, wissen wir nicht. Dem Orden, der bei Anwendung von Waffengewalt wenig Hemmungen bewies, war andererseits auf der staatsrechtlichen Seite desto bemühter seine Erwerbungen zu legalisieren und abzusichern. So kaufte er für tausend Mark Thorner Denare von Herzogin Salome, Mutter der oben erwähnten Kujawischen Herzöge, den sogenannten Fischwerder zwischen Nogat und Weichsel ab. Der mit viel Rücksicht ausgehandelte Vertrag, wurde im Oktober 1309 ratifiziert.

Am Zufluss der Wda (deutsch Schwarzwasser) in die Weichsel gelegen, erlaubte die nah an der Stadt liegende Burg, nur im Süden, dort zusätzlich geschützt von einer Vorburg, die Möglichkeit zum Angriff. Neben der ohnehin starken Besatzung, wurde die Verteidigung zusätzlich von den aus Dirschau entkommenen Streitkräften verstärkt. Gegen Ende 1308 begann die Belagerung. Zur Einnahme wurden vier große Belagerungstürme errichtet, die über Wochen in ständiger Bewegung Angriff auf Angriff gegen die massiven Festungsmauern durchführten. Die Verteidigung, die auf auf ein stattliches Arsenal von Verteidigungsmaschinen zurückgreifen konnten, hielt allen Angriffen stand. Die Einnahme auf herkömmlichem Weg war unabsehbar und so griffen die Ordensritter zu allerlei Mitteln der psychologischen Kriegsführung. In guter Sichtweite zur Burg, wurden zwölf Galgen errichtet, zum abschreckenden Beispiel, was den Verteidigern blühte, sollten sie ihren Widerstand fortführen. Allein, es half nichts. Die Burgbesatzung war sich seiner vorteilhaften Stellung sehr sicher und unternahm keinerlei Anstalten zur Übergabe. Wie oft gab Verrat am Ende den Ausschlag. Neben polnischen Truppen, waren ebenso zahlreiche pommerellsche Ritter und Mannschaften unter den Verteidigern. Nicht alle von diesen waren in ihrer Anhänglichkeit gegenüber Władysław Ellenlang unkompromittierbar und so fand sich unter der Mannschaft ein gewisser Edelmann Namens Czedrowicz, der sich bestechen ließ. Eines Nachts durchschnitt er die Seile und Sehnen der Verteidigungsmaschinen und flüchtete aus der Burg zu den Ordensrittern, um davon zu berichten. Schon am frühen nächsten Morgen begann ein neuerlicher Ansturm auf die Mauern. Die Insassen der Burg, beraubt ihrer effizientesten Verteidigungsgeräte, mussten unter Einsatz aller Hilfsmittel den Angriff abschlagen und konnten so noch einmal einige Tage gewinnen, doch war der Durchhaltewille ernsthaft untergraben. Sie ersuchten um eine einmonatige Waffenruhe. Nach Ablauf der Frist, käme von außen keine Hilfe, würde man die Burg übergeben. Landmeister Heinrich von Plötzke bewilligte die Waffenruhe. Seine Truppen benötigten der Erholung, zumal der Winter zwischenzeitlich mit ganzer Härte hereingebrochen war. Aus der Burg wurden Boten in aller Heimlichkeit an den Hof Władysławs gesandt, um dringend Unterstützung anzufordern. Er vermochte nur wenig zu leisten und sandte mit Kastellan Andreas von Rosberg und Landrichter Michael von Sandomierz, was er an Truppen entbehren konnte, und es war wenig genug. Kaum wurden sie der Ordensritter ansichtig, zogen sie kampflos ab. Die Burg musste vereinbarungsgemäß aufgeben. Den Insassen wurde freier Abzug gewährt, darunter befanden sich die Herzöge Przemysław und Kasimir, beides Söhne Herzog Siemomysławs von Kujawien, einem Halbbruder Władysław Ellenlangs. Neben den starken Festungsalagen von Danzig, Dirschau und Schwetz, waren währenddessen von anderen Heerhaufen des Ordens weniger befestigte Orte genommen worden, so etwa Könitz, Tuchel oder Schlochau. Für die heimgesuchte Bevölkerung der erwähnten Städte kehrte jetzt nicht wie erhofft Friede unter neuen Herren ein. Schwere Steuern, Enteignung allen Besitzes, Vertreibung des polenfreundlichen Adels bis hin zur Vertreibung einer ganzen Stadtbevölkerung, wie im besonders tragischen Fall von Dirschau. Die Habe der Bewohnerschaft genügte nicht, die Schadensersatzforderungen des Ordens zu befriedigen und der Magistrat musste sich im Februar 1309 dazu verpflichten nach Pfingsten mit der gesamten Bevölkerung die Stadt zu verlassen und nie wieder zu kommen. Die ungewöhnliche Härte, mit der die Ordensherren in Pommerellen gegen Städte und Adel vorgingen, kann nicht auf Geldnot zurückgeführt werden, es scheint vielmehr, dass man grundsätzlich wenig Vertrauen in die Bewohnerschaft hatte und ganz der bisherigen Besiedlungsstrategie in Preußen, deutsche Siedler und Edelleute heranführen wollte. Das eingetriebene Geld, es können etwa 30.000 Mark Silber veranschlagt werden, sollte zur Entschädigung Władysławs aufgewendet werden. Der Orden war fest entschlossen der Besetzung Ostpommerellens, die endgültige Annexion folgen zu lassen und hierzu sollte Władysławs ausbezahlt werden, damit er auf seine Ansprüche verzichte. Ob er tatsächlich den Betrag oder Teile davon je erhielt, wissen wir nicht. Dem Orden, der bei Anwendung von Waffengewalt wenig Hemmungen bewies, war andererseits auf der staatsrechtlichen Seite desto bemühter seine Erwerbungen zu legalisieren und abzusichern. So kaufte er für tausend Mark Thorner Denare von Herzogin Salome, Mutter der oben erwähnten Kujawischen Herzöge, den sogenannten Fischwerder zwischen Nogat und Weichsel ab. Der mit viel Rücksicht ausgehandelte Vertrag, wurde im Oktober 1309 ratifiziert.