Waldemars Tod brach über das politische Gerüst der Mark, das völlig auf dem askanischen Markgrafengeschlecht fußte, wie eine plötzliche Urgewalt herein und brachte es augenblicklich zum Einsturz. Der ganze norddeutsche und nordostdeutsche Raum kam dadurch in Bewegung. Ein kränklicher Knabe, den offenbar keiner der märkischen Vasallen bislang kannte, war der beklagenswerte Überrest des askanischen Brandenburg.

Dieser Junge, wie der Vater Heinrich mit Namen, wurde im Jahr 1308 geboren, wahrscheinlich zwischen Mai und Mitte Juni. Wie bei allen brandenburgischen Askaniern, überhaupt wie bei den meisten Zeitgenossen der Epoche, kennen wir sein genaues Geburtsdatum nicht, können es anhand späterer Ereignisse jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit herleiten. Der Vater war Markgraf Heinrich I., der unzutreffend noch heute Heinrich ohne Land genannt wird. Die Mutter, Agnes von Bayern, war eine Tochter des Wittelsbacher Herzogs Ludwigs II. des Strengen. Sie entstammte aus dessen dritter Ehe mit Mathilde von Habsburg. Als Pfalzgraf bei Rhein war er zugleich einer der Kurfürsten des Reichs. Ihr jüngster Bruder Ludwig, genannt der Bayer, seit Oktober 1314 als Ludwig IV. gewählter römisch-deutscher König, stritt mit seinem Habsburger Vetter Friedrich dem Schönen zeitgleich um die Krone des Reichs, da es wegen Uneinigkeit unter den Wahlfürsten zur Doppelwahl gekommen war.

Heinrich ohne Land war Markgraf von Brandenburg und zugleich Markgraf von Landsberg. Er war der älteste Sohn Markgraf Johanns I. und stammte aus dessen zweiter Ehe mit Jutta von Sachsen, einer Prinzessin aus dem verwandten sächsischen Zweig der Askanier. Heinrich I. führte zwar den jüngeren Zweig der Johanneischen Linie Brandenburgs an, doch galt es als unwahrscheinlich, dass ein Vertreter dieses Zweigs je zu einer führenden Stellung in der Mark aufsteigen könnte, hierzu hinterließ Johann I. mit allein vier älteren Söhnen aus erster Ehe zu viele bevorrechtigte Söhne, auch wenn mit Erich einer der älteren Halbbrüder für den geistlichen Stand vorgesehen war und dadurch aus der Erbfolge ausschied. Im Übrigen traf dies ebenfalls auf Heinrichs jüngsten leiblichen Bruder Hermann zu. Neben diesen, gab es noch vier Vettern aus der Nachkommenschaft der Ottonischen Linie seines Onkels Otto III., der seit seiner Mündigkeit als brandenburgischer Regent dem älteren Bruder Johann gleichgestellt war und die Hälfte Brandenburgs bei seinem Tod an die Söhne vererbte.

Im späten 13. und frühen 14. Jahrhundert begann sich die bislang große Nachkommenschaft zusehends auszudünnen und die männlichen Askanier Brandenburgs starben nacheinander weg. Teilweise ganz kinderlos, teilweise indem bereits Glieder der Enkelgeneration vorzeitig verschieden. Der männliche Kreis schmolz weiter und weiter zusammen. Davon betroffen waren beide brandenburgischen Herrscherlinien. Mit dem unerwarteten Tod Markgraf Johanns V., einem Urenkel Ottos III., im jugendlichen Alter von nur 15 Jahren, erlosch 1317 die Ottonische Linie nach nur drei Generationen schließlich völlig und die 1258 von Johann I. und Otto III. eingeleitete brandenburgische Teilung war damit praktisch beendet. Fast der gesamte Länderkomplex stand jetzt unter der Regentschaft Markgraf Waldemars. Als auch dieser Spross 1319 vor der Zeit und kinderlos verschied, blieb nur noch ein einziger männlicher Nachkomme aus dem askanischen Gründergeschlecht, jener vorgenannte Heinrich, dem man wegen seiner Unmündigkeit den Beinnamen das Kind verlieh. Zum Todeszeitpunkt Waldemars war dieser erst 11 Jahre und nach Recht und Sitte zur selbstständigen Regierung nicht befähigt.

Unmittelbare Auswirkungen auf die Mark

Waldemars Tod verbreitete sich unter den angrenzenden Fürstenhäusern in Windeseile. Sie machten sich unmittelbar nach Erhalt der Nachricht auf, die Situation für sich auszunutzen. Für den unmündigen Heinrich war kein Vormund bestellt und Brandenburg steuerte führungslos durch die jetzt über das Land hereinbrechenden Wirren. Nach überlieferter Sitte des sächsischen Rechtsraums, war der Sachverhalt eigentlich klar, dazu später mehr.

Fürst Heinrich von Mecklenburg rückte schon fünf Tage nach Waldemars Tod, am 19. August 1319, ins brandenburgische Grenzgebiet ein und nahm es an sich. Er konnte sich hierbei auf eine Klausel im Vertrag von Templin vom 25. November 1317 berufen. Hierin beurkundete der verstorbene Markgraf im Falle seines Ablebens ohne eigenen Erben, dass eine Reihe Landschaften an der Grenze zu Mecklenburg dem dortigen Fürsten zufielen. Formal konnte gegen diesen Akt nichts unternommen werden, doch überrascht die Geschwindigkeit, mit der die Maßnahmen ergriffen wurden. Die brandenburgischen Burgbesatzungen übergaben überall ohne den geringsten Widerstand und ohne Rücksprachen mit der Markgräfinwitwe oder den vormaligen Räten des verstorbenen Landesherren, die festen Plätze. Die Verbreitungsgeschwindigkeit der Todesnachricht kann nur erstaunen. Markgraf Waldemar war in Bärwalde, in der Provinz Neumark, am nordöstlichen Ende Brandenburgs verstorben. Es bedarf von dort eines mehrtägigen, strammen Ritts, um die Todesnachricht in weit entlegene Landesteile, wie die Altmark im Westen zu bringen, wo sich die nunmehrige Witwe in Stendal bzw. Tangermünde in ihrem Wittum aufhielt. Ins nördlich benachbarte Mecklenburg konnte die Nachricht unmöglich früher gelangt sein. Dort wurden nach Erhalt der Nachricht umgehend Maßnahmen zur Besitzergreifung von Teilen der Erbmasse umgesetzt. Wie konnte man so schnell reagieren? War der Herr von Mecklenburg zu der in Frage kommenden Zeit durch Zufall nah an der brandenburgischen Grenze, weswegen er sofort Anweisungen geben konnte?

Der dahingeschiedene Markgraf hatte außer der Regelung des Wittums seiner noch jungen Witwe, die den allergrößten Teil der Altmark auf Lebenszeit zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts erhielt, keine nennenswerten weiteren Vorkehrungen getroffen, zumindest keine, die den Fortbestand Brandenburgs nach seinem Tod ausreichend geregelt hätten. Er hatte offenbar keinen Grund an einen bevorstehenden Tod zu denken. Es fällt schwer zu glauben, er hätte bekanntermaßen an einer ernsten Krankheit oder Leiden gelitten, weswegen mit einem baldigen Ableben zu rechnen gewesen wäre. Hätte er oder seine unmittelbare Umgebung diesbezügliche Ahnungen gehabt, wären zweifelsohne wenigstens rudimentäre Vorkehrungen und Anordnungen hinterlegt worden, so aber kam der Tod nach allem was man sagen kann überraschend und alles brach wie ein Kartenhaus in sich zusammen.

Die Rasanz, mit der die Mark zu kollabieren begann, war erschreckend. Eine Reihe brandenburgischer Vasallen aus der Prignitz waren nicht säumig und stellten fast unmittelbar nach dem Tod ihres alten Landesfürsten die eigenen Dienste Heinrich von Mecklenburg anheim. Zu diesen gehörten Heinrich und Werner von Stendal, Philipp und Otto Hunger sowie Hans und Koneke von Quitzow. Man traf sich hierzu am 20. August auf Schloß Quitzow und verabredete den gemeinsamen Übertritt. Schon sechs Tage nach Waldemars Ableben, fand sich jene Adelsgruppe zusammen, um sich als Dienstmannen einem neuen Herren zur Verfügung zu stellen und ihre Ländereien von diesem zum Lehen zu nehmen. Nach dieser ersten Welle, folgten weitere bekannte märkische Adelsfamilien, wie die Herren zu Putiltz oder die Alvensleben. Der baldige Verlust der gesamten Prignitz drohte. Ein Abfall so vieler märkischer Vasallen ermutigte den Mecklenburger Fürsten an sich zu reißen, was nur möglich war, bevor sich Widerstand formierte. Gemeinsam mit den verwandten Herrn von Werle bemächtigte er sich des Landes Grabow, das mit der Auflösung der Grafschaft Dannenberg Anfang des 14. Jahrhunderts an die Mark zurückgefallen war. Im Jahr 1303 zog sich dort der letzte Graf von Dannenberg von der Regentschaft gegen Zahlung einer jährlichen Leibrente zurück. Der Großteil seines Landes ging daraufhin an das Herzogtum Lüneburg über, während das östlich liegende Land Grabow, das die Grafen von Dannenberg bislang als brandenburgisches Lehen hielten, fiel daraufhin wieder zur Mark zurück.

Überall fiel es Heinrich von Mecklenburg leicht die Situation auszunutzen, denn Städte und Burgmannen wussten nicht, wen sie als ihren Herren betrachten sollten, weil niemand als Vormund und Verweser in der Kürze der Zeit aufgetreten war.

Selbst das Kloster Chorin fiel ab und schloss sich Mecklenburg an, nachdem Fürst Heinrich nach Osten ausholend, auch nach der Uckermark griffen hatte. Gerade dieser Abfall muss besonders schmerzlich erscheinen, immerhin wurde das Kloster nicht nur von den Askaniern gegründet und seither besonders reich mit Ländereien und Einkünften bedacht, es diente auch seit seiner Entstehung der Johanneischen Linie als Grablege, jenes Zweigs, der der dahingeschiedene Waldemar ebenso angehörte, wie der letzte noch existierende Askanier, Heinrich, ein noch unmündiger Knabe. Das Verhalten der Vasallen offenbarte ein typisches Phänomen der Zeit. Zugehörigkeitsgefühl zu einer Landschaft oder Landsmannschaft gab es praktisch nicht, und wenn, dann war es auf besondere Faktoren zurückzuführen, die eine seltene Ausnahme darstellten. Loyalitäten außerhalb der eigenen Familiensippe waren gewöhnlich schwach ausgeprägt. Bündnisse schufen zeitweilige Allianzen, die oft von kurzer Dauer waren. Neben überregionalen Heiratsbündnissen, besaßen die Lehnseide der örtlichen Vasallen die stärkste Bindungskraft. Ein Vasall huldigte für gewöhnlich einer höherrangigen Person, schwor dieser Treue und Heerfolge, wofür er als Gegenleistung ein Stück Land, die darauf wohnenden Leute und die damit verbundenen Einkünfte verliehen bekam. Der hieraus entstehende Lehnsverband war die eigentliche Klammer, die einer Region einen gewissen Zusammenhalt verlieh. Ein nationales Gefühl oder auch nur ein Gefühl von Regionalität existierte im Mittelalter kaum und wenn überhaupt, war es in den städtischen Kommunen noch am ehesten feststellbar. Gleichwohl man man sich als Teil einer kulturellen Gemeinschaft verstand, getragen von einer gemeinsamen Sprache, woraus sich die vage Vorstellung eines Volkskollektiv ergab, blieben die jeweiligen Interessen doch lokalisiert auf den eigenen, räumlich begrenzten Aktionsradius. Wenn Herren, wie die oben genannte Gruppe, gleich nach Ableben des bisherigen Landesfürsten Kontakte zu benachbarten Herrschern aufnahmen, so steckte dahinter nichts weiter als die Wahrung, vorzugsweise Vermehrung persönlicher Interessen. Von einem neuen Landesherren einer anderen Dynastie durfte man sich im besten Fall vorteilhaftere Privilegien erwarten als bislang besaß. Ein etwaiger Nachfolger aus der alten Herrscherlinie hätte die Privilegien seiner Vasallen üblicherweise nur auf Basis althergebrachter Rechte bestätigt und nur in Notlagen unfreiwillig erweitert. Hier unterschied sich der Partikularismus des Lehnsadels im kleinen Maßstab, in keiner Weise von der Politik der Reichsfürsten gegenüber dem jeweiligen Reichsoberhaupt im größeren Maßstab. Die Motive der erwähnten Adelsgruppe verdienen noch etwas näher beleuchtet zu werden. Augenscheinlich glaubten sie die Mark als erledigt und erwarteten demgemäß langwierige Verwicklungen die die gesamte norddeutsche Region erfassen konnte. Allem Anschein nach war die Existenz Heinrichs und dessen Sukzessionsrechte auf die Markgrafschaft bei weiten Teilen des Lehnsadels, wahrscheinlich sogar bei allen, überhaupt nicht unbekannt, was durchaus denkbar war, denn der Knabe war mit dem verblichenen Landesherren nie gemeinsam gesehen worden, wie es normalerweise durchaus üblich war, um der Umgebung diesen als designierten Nachfolger zu kennzeichnen. Ausreichend alt, um mit Waldemar gelegentlich auf Reisen zu gehen und bei Hof gesehen zu werden, wäre er gewesen, doch lebte er weiterhin bei seiner Mutter in Sangerhausen in der Mark Landsberg. Vielleicht verhinderte die schwächliche Konstitution des Heranwachsenden häufiges Reisen. Man könnte durchaus auch den Eindruck gewinnen, als ob Waldemar ihn nur für den äußersten Notfall in Reserve hielt, selbst aber noch immer auf eigenen Nachwuchs hoffte.

Wenn der Prignitzer Adel überhaupt mit dem Knaben Heinrich als dereinstigen Landesfürsten rechnete, und einiges sprach dagegen, war ihnen bewusst, dass dieser wegen seines Alters vorerst nicht in Amt und Würden käme und eines Vormunds bedurfte. Schaut man sich den Wortlaut des mit Heinrich von Mecklenburg geschlossenen Vertrags an, fällt auf, dass es, wie kann es wundern, unter anderem um Geld ging. Der verblichene Markgraf Waldemar war bei den Herren verschuldet, wie hoch, geht daraus nicht hervor. Wollten sie Hoffnung haben ihr Geld je wiederzusehen, glaubten sie hierzu mit einem neuen, einem Herrn bessere Druckmittel zu besitzen, wofür sie sich im Umkehrschluss als dessen Lehnsleute anbieten mussten. Rechtens war dieser Akt derweil keineswegs. Sie hatten ihr Land und Gut bisher vom markgräflichen Hause zu Lehn erhalten. Selbst unter der Annahme, dass die Mark in Ermangelung eines legitimen askanischen Erben als erledigt zu betrachten wäre, hätte für den Lehnsadel kein Recht bestanden, aus dem Landesverband der Mark eigenmächtig auszuscheiden, um sich selbstständig einem neuen Herren anzuschließen. Das Fürstentum wäre als Ganzes ans Reich zurückgefallen und nur der römisch-deutsche König hätte darüber die ungeteilte Verfügungsgewalt besessen. Wie wir aber schon wiederholt erwähnten, war der norddeutsche Raum seit geraumer Zeit fern aller königlichen Verfügungsgewalt und die lokalen Mittelmächte machte in Wirklichkeit was sie wollten. Rechtens hin oder her, die Königsgewalt reichte nicht bis in den Norden, zumal König Ludwig IV. zeitgleich mit dem Habsburger Friedrich dem Schönen um die Krone kämpfte und andere Sorgen hatten, und so suchte jeder auf eigene Initiative das Beste aus allem zu machen.

Beim Verlust der Prignitz und der Uckermark blieb es derweil nicht. Der böhmische König Johann streckte seine Finger nach der Lausitz. Wir erinnern uns, diese Provinz kam als Mitgift anlässlich der Hochzeit Ottos III., dem Begründer der Ottonischen Linie, mit Beatrix von Böhmen, 1243 zur damaligen Mark. Unter der nächsten Generation, den markgräflichen Vettern Otto IV. mit dem Pfeil (ältere Johanneische Linie) und Otto V. der Lange (Ottonische Linie), konnte der brandenburgische Besitzstand aufrecht gehalten werden, welcher schließlich an Waldemar überging. Mit dessen Tod schritt Johann von Böhmen zur Tat, bevor noch ein Vormund die Regierungsgeschäfte für den unmündigen Heinrich übernehmen konnte und die allgemeine Apathie sich legen würde. Der aus dem Westen des Reichs stammende Luxemburger Johann, der nach dem Aussterben der böhmischen Přemysliden, nach einem Habsburger und Kärntner Zwischenintermezzo, vom Vater, dem vormaligen Kaiser Heinrich VII., mit dem Königreich Böhmen und der Markgrafschaft Mähren belehnt wurde, hatte weder auf verwandtschaftliche Beziehungen zu den märkischen Askaniern Rücksicht zu nehmen, noch sonst irgendwelche Befindlichkeiten zu beachten. Ähnlich dem Prignitzer Adel, konnte er sich hinsichtlich der Existenz eines legitimen brandenburgischen Erbe unwissend stellen. Gründe für sein Handeln fände er, würde jemand ernsthaft danach frage und machte er sich die Situation zunutze, indem er formell auf das erledigte Leibgedinge (Wittum) der verstorbenen Beatrix im Namen Böhmens Anspruch erhob und gleichzeitig besetzte. Im Gegensatz zum Geschehen in der Prignitz, die zu den ältesten brandenburgischen Gebieten gehörte und wo man von der dortigen Ritterschaft und den Städten die größte Loyalität zum alten Fürstenhaus hätte erwarten sollen, zeigte sich in der Lausitz mehr Widerstand. Die Stadt Guben, nur um ein Beispiel zu nennen, widersetzte sich mit Waffengewalt und hielt einer wochenlangen Belagerung erfolgreich stand.

Zwischenzeitlich brachen die Dämme, von allen Seiten machten angrenzende Fürsten tatsächliche und angebliche Ansprüche geltend. Die schlesischen Herzöge machten sich über das Land Crossen und den Züllichauer Kreis her. Legitimiert gemäß einem vertraglichen Abkommen, das erst ganz kurz vor Waldemars Tod abgeschlossen wurde. Waldemar musste sich zum Zeitpunkt der Unterzeichnung zweifellos in allerbester gesundheitlicher Verfassung befunden haben. Wäre er von seinem baldigen Tod ausgegangen, entstünden gemäß Vertrag der Mark Gebietsverluste ohne irgendwelche vorherigen Vorteile.

Er hatte für den Fall seines Todes keine Vorkehrungen getroffen und die wenigen Dinge, die er schon auf dem Sterbebett liegend am 14. August 1319 festhielt, betrafen eben noch den Verbleib seines Leichnams. Als Waldemar für immer die Augen schloss, war seine Ehefrau währenddessen in der Altmark und damit an der entgegengesetzten Seite der Mark. Es ist kaum denkbar, selbst wenn eine Kluft zwischen beiden bestanden hätte, wofür es keine Indizien gibt, dass sie nicht bei ihrem Mann zugegen gewesen wäre, sollte dieser bekanntermaßen ernstlich erkrankt gewesen sein, so dass jederzeit mit dem Schlimmsten zu rechnen wäre. Auch der junge Markgraf Heinrich, sein Mündel und designierte Nachfolger war nicht zugegen. Er lebte wie schon erwähnt bei seiner Mutter in Sangerhausen. Der Tod kann Waldemar nur für alle völlig überraschend hinweggerafft haben, ob natürlicherweise oder durch äußere Umstände bleibt dabei ungeklärt. Wir wissen aus verschiedenen Quellen nur, dass er fiebrig bettlägerig wurde und verschied. Was das Fieber auslöste, bleibt wohl für immer ungewiss.

Der völlige Mangel irgendwelcher Vorkehrungen die Landesverwaltung betreffend, wirkte sich verheerend aus. Was noch von der Mark vorläufig unangetastet blieb, verharrte in kopfloser Paralyse. Der Ausverkauf ging derweil weiter, denn auch der Markgraf von Meißen witterte die Gunst der Stunde und wusste die Gelegenheit beim Schopfe zu packen. Er ergriff Besitz von den Gebieten, die Meißen anlässlich des Vertrags von Tangermünde 1312 an Brandenburg abtreten musste. Es war ein Bruch der vereinbarten Klauseln, wonach Friedrich sich verpflichtete im Falle des Todes des Markgrafen von Brandenburg, die Rechte seiner Nachfolger anzuerkennen. Auch er glaubt nichts von einem legitimen Erben wissen zu müssen und scherte sich, nachdem Heinrichs Existenz und Recht offenbar wurde, nicht darum. Um die Stadt Dresden kam es mit dem Bischof von Meißen, Withego II. von Colditz, zum Streit, der schließlich mit der Zahlung von 60.000 böhmischen Groschen endete, so dass Dresden schlussendlich wieder in die Hand des Wettiner Markgrafen von Meißen geriet.

Heinrich von Mecklenburg, der sich zwischenzeitlich des allergrößten Teils der Prignitz bemächtigt hatte, ebenso der Uckermark, wollte es nicht weiter auf die Spitze treiben. Seine Erwerbungen waren auch so schon umfangreich genug und durch nichts zu legitimieren. Auf seinen langjährigen Verbündeten, den dänischen König Erik VI., konnte er nicht mehr setzen, dieser war nicht nur spätestens seit dem letzten Krieg gegen die Seestädte so hoch verschuldet, dass er völlig handlungsunfähig war, er starb auch im November 1319 und damit wenige Monate nach Waldemar. Auf einen Krieg mit den Herzögen von Pommern, die wegen seiner Intervention in der Uckermark alarmiert waren und die eigenen Streitigkeiten beiseite legten, wollte er es vor dem Hintergrund seiner begrenzten eigenen Mittel nicht ankommen lassen. Auch seinen Schwager, den Herzog Rudolf von Sachsen-Wittenberg, mochte er nicht mit weiteren Übergriffen kompromittieren, der seinerseits hochgesteckte Ziele Brandenburg betreffend hatte.

Die Neumark und das Lebuser Land

Aus allem entnehmen wir, dass die Mark zum Spielball der angrenzenden Fürsten geworden war und der weitere, vielleicht völlige Zerfall drohte. Herzog Wartislaw IV. von Pommern-Wolgast, der offiziell keinerlei Anrechte geltend machen konnte, aber nicht völlig leer ausgehen wollte, setzte eine ganz eigene Strategie ein. Er strebte mittels des Umwegs der Vormundschaft über den unmündigen märkischen Landesherren in spe eine Einflussnahme auf das Land, womit er das Recht Rudolfs von Sachsen-Wittenberg streitig machte.

Zunächst konzentrierte der Herzog sich auf die Neumark, gefolgt von den südlich daran angrenzenden Gebieten östlich und westlich der Oder, dem Lebuser Land, wo er unter dem Vorwand die Interessen des minderjährigen Knaben wahren zu wollen, den dortigen Ständen weitreichende Zugeständnisse machte, um im Gegenzug deren Huldigung zu empfangen. Städte und Adel verstanden ihre Forderungen in nie dagewesene Höhen zu treiben. Der Herzog konnte diesen leichten Herzen einwilligen, schließlich gewann er die Huldigung eines kapitalen brandenburgischen Landesteils, für das er nichts Reales opferte und nur zugewinnen konnte. Städte und Ritterschaft schrieben regelrecht vor, was künftig als Recht betrachtet werden durfte und erlangten bislang unerreichte Freiheiten. In Bezug auf das Land Lebus sowie die Städte Frankfurt an der Oder und Müncheberg ist der 37-teilige Forderungskatalog größtenteils erhalten geblieben. Wir dürfen annehmen, dass dieser inhaltlich ebenso auf die Neumark angewendet werden kann, denn dort wird man sich nicht unter Wert verkauft haben. Beim Studium der nachfolgenden Positionen bekommt man einen deutlichen Eindruck davon, wie weit die landesherrliche Gewalt bereits herabgesunken war.

1.) Von jedem Wispel (Raummaß zur Messung von Schüttgut, wobei ein Wispel 24 Scheffeln entsprach, in Brandenburg rund 1.200 Liter, oder stark verallgemeinert etwa eine Tonne im Gewicht) Hartkorn (Weizen, Roggen oder Gerste) und von zwei Wispel Hafer, soll man zu Martini (11. November) und zu Walpurgis (30. April) jedes Mal 3 Schillinge Abgabe zahlen. Alle sonstigen Abgaben fielen weg. Eine ganz erhebliche Verbesserung, verglichen mit der bisherigen Abgabensituation der Bauern. Ursprünglich war die Abgabenlast in Form des Hufzins zwei Schillinge pro Hufe (ca. 17 Hektar) gewesen. Mit der Zeit kamen zu dieser Frühform der heutigen Grundsteuer allerlei zusätzliche Belastungen hinzu, Kuhpfennige aber auch Frondienste verschiedenster Art. Jede Generation Landesherren oder deren Vasallen suchten die Abgaben der hörigen Bauern zu steigern. Obwohl mit der neuen Regelung die Abgaben im Vergleich zum ursprünglichen Grundzins um 50% stiegen, empfanden es die Landstände als eine ungeheure Entlastung.

2.) Jeder Ritter war fortan hinsichtlich des Grundzins für seinen gesamten Landbesitz befreit, nicht wie bisher nur für die sogenannten Ritterhufe. Die Belehnung sollte ferner nun unentgeltlich und zu gesamter Hand erteilt werden. Die Bestimmung, wonach sogenannte Gesamthänder beieinander wohnen und gemeinschaftlich wirtschaften mussten, wurde aufgehoben. Für den Landadel waren dies enorme Zugeständnisse und machten sie gegenüber ihrem Landesherren praktisch steuerfrei.

3.) Wenn ein Mann unmündige Erben hinterließ, sollen die nächsten Freunde Vormünder sein, bis jene mündig werden. Es scheint, als ob dieser Passus vom Herzog eingebracht wurde, wonach er als vormaliger Verbündeter und Kriegsgefährte des verstorbenen Markgrafen als Freund zu verstehen war. Offenbar sollte hiermit der im Sachsenspiegel festgehaltene Rechtsgebrauch ausgehebelt, die Ansprüche Herzog Rudolfs von Sachsen-Wittenberg umgangen, und die eigenen Vormundschaftsambitionen legitimiert werden.

4.) Wird der Lehnsadel zur Heerfahrt aufgeboten, soll jeweils am Vorabend die Reiseverpflegung für den ganzen kommenden Tag ausgehändigt werden.

5.) Wer nicht zur Heerschau erscheint, hat 10 Pfund Silberpfennige als Strafe zu leisten, die innerhalb 14 Tagen zu entrichten sind, andernfalls wird er gepfändet, es sei denn, es lägen berechtigte Gründe vor.

6.) Niemand, weder Adel noch Bürger oder Bauer soll bei einem anderen Gericht angeklagt werde , als bei dem, wo er wohnt oder sich schuldig machte.

7.) Abschaffung von Belehnungsgebühren für den Adel (Lehnbede).

Die Artikel acht und neun sind nur lückenhaft überliefert wodurch der Sinn sich nicht klar ergibt, weswegen sie hier übersprungen werden.

10.) Wer in des Landesherren Dienst seine Habe verlor, ist zu keinem weiteren Dienst verpflichtet, bis sie ersetzt ist.

11.) Niemand darf Pfändungen vornehmen, wenn hierzu nicht vor Gericht zunächst ein ordentliches Urteil gefällt wurde. Dieser Artikel zielte auf das ungebrochene Fehdewesen ab, wonach sich die Freien, besonders aber der Adel, ihr Recht erfochten, oft genug unter fadenscheinigen Vorwänden.

12.) Kein Untervogt oder Landreiter soll bei irgend einem Gerichte sitzen, es sei denn er habe dort besonders zu tun.

13.) Würde irgend eine Stadt um eine Sache gepfändet, soll man das Pfand 14 Tage lang borgen.

14.) Der Bau einer Burg oder befestigten Hauses benötigte fortan nicht mehr nur die Genehmigung des Landesherren, auch benachbarte Städte und Ritter mussten es genehmigen.

15.) Zum Vogt durfte nur noch jemand aus der Gegend bestimmt werden. (Die Städte hatten fortan das Recht, einen Vogt der nicht genehm war, abzusetzen, ein Vorrecht, das bislang nur dem Landesfürsten zustand).

16.) Die Münzmeister sollen für 16 alte brandenburgische Pfennige, 12 neue ausgeben. (Da in jedem Jahr das Silbergeld neu geschlagen wurde, war ein viertel Gebühr dafür fällig. Ein Teil behielt der Münzmeister als Lohn ein, der andere Teil ging an den Landesherren oder an wen er diese Einnahmen verpfändet hatte).

17.) Alle Vorrechte und Privilegien, die Adel und Städte besaßen, die sollen erhalten bleiben oder verbessert, nicht jedoch gemindert. Artikel 17 war keine Neuerung. Es war seit Generationen Grundvoraussetzung, dass alte Rechte erhalten, höchstens aber gemehrt wurden, nie umgekehrt. Hierdurch wurden die landesherrlichen Privilegien immer mehr gemindert und die der Vasallen und Städte gestärkt.

18.) Weder Juden noch Christen durften Pfennige einschmelzen.

19.) Der Adel wurde von jedem Brückenzoll über die Oder befreit.

20.) Zölle auf Nahrungsmittel für den Eigenbedarf dürfen nicht erhoben werden. Ein gängiges und altes Vorrecht, das vorsorglich in die Liste aufgenommen wurde.

21.) Am Oderübergang zu Küstrin soll an Zoll erhoben werden: Von einem Brett 1 Pfennig, von einem Balken 1 Pfennig, von einem Sparren 1 Pfennig.

22.) Der Heidepfennig soll abgeschafft werden. Es handelte sich dabei um eine Abgabe an die Heidereiter, einer frühen Form der Förster

23.) Stirbt ein Bürger der ein Lehn besitzt, soll es fortan unentgeltlich zu gesamter Hand an die Erben gegeben werden. Darin zogen die bürgerlichen Stadtbewohner mit dem Vorrecht der Adels gleich.

24.) Ritter, adelige Knechte, Bürger und Bauern sollen von den Landschöppen fortan nicht mehr angeklagt werden dürfen. Es scheint als ob die Schöppen der Landgerichte hier in der Vergangenheit eigenmächtig Klage erhoben. Durch die hieraus fälligen Gerichtsgebühren hätten sie dadurch finanziell erheblich profitiert, wodurch Missbrauch Tür und Tor geöffnet war.

25.) Niemand soll außerhalb der Gegend seiner Herkunft ohne richterliches Urteil gepfändet werden.

26.) Die Landreiter sollen nur 2 Schillinge (24 Pfennige) als Pfandpfennige, und einen Schilling als Botenpfennige nehmen. Die Landreiter oder Flurreiter waren eine frühe Form der Landesexekutive, eine sehr einfache Art von Landpolizei.

27.) Die Ritter, Mannen, Bürger und Bauern des Landes Lebus sowie die Städte sollen nicht mehr an Zöllen oder andere Abgaben leisten, als des Herzogs eigene Mannen, Bürger und Bauern.

28.) Die vorgenannten Lande und Städte sollen bei dem neuen Rechte bleiben, das ihnen die bisherigen Fürsten und Herrn gegeben haben. Gemeint ist das sogenannte Neue Recht, das Markgraf Otto IV. eingeführt hatte und das zunächst wenig Akzeptanz besaß, sich am Ende wohl doch bewährt haben musste, sonst hätten die Stände sich gewiss die Beibehaltung nicht ausbedungen.

29.) Wäre irgend ein Missetäter im Lande, sollen sie darüber richten, wie zuvor. Der Herzog bestätigte damit dem Land und den Ständen das bereits gehaltene Gerichtsrecht.

30.) Kein auf dem Lande angesessener Mann soll mehr Malz machen, als er selbst verbraucht. Nur den Bürgern der Städte war es erlaubt einer regional abgestimmten Reihe nach Bier zu brauen und zu verkaufen. Der Adel durfte nur für den eigenen Bedarf brauen, viele aber verkauften unter der Hand, sowohl Bier als auch Malz, trotz der vielfachen Verbote.

31.) Die Stadt Müncheberg soll 16 Mark zu Martini und zu Walpurgis (an Urbede) geben, wenn sie nicht untermauert. Während eine Stadt die Stadtmauer errichtete, war sie von der Zahlung der Urbede, der zweimal jährlichen Steuer an den Landesherren, befreit. Viele der Städte begannen erst Ende des 13. Jahrhunderts sich zu ummauern. Den unbestreitbaren Vorteilen einer Mauer während Kriegszeiten, stand die hieraus zwangsläufig entstehende Einengung des Wachstums entgegen. Wären die Zeiten nicht so allgemein kriegerisch gewesen, hätte jede Stadt gerne auf die Errichtung einer Mauer verzichtet.

32.) Der Herzog und „das Kind Markgraf Heinrich“ versprechen dem Lande, Mannen und Städten, sie von aller Ansprache und daraus entstehenden Schaden frei zu halten. Gemeint waren mögliche negative Effekte, die aufgrund dieses Vertrages entstehen könnten.

33.) Bewiese irgend ein Herr, dass er mehr Recht auf das Land habe, als das Kind (Markgraf Heinrich), so soll das Kind und wir mit dem Lande widerstehen. Täten das Kind und der Herzog das nicht, so sollen Land und Städte tun, was sie für Recht halten, und das soll ihnen nicht als ihre Ehre gefährdend angerechnet werden.

34.) Wenn das Kind zu seinen Jahren kommt (mündig wird), so soll es alle Gerechtigkeiten besiegeln mit seinen Briefen und halten, die hier im Lande, Mannen und Städten gegeben sind. Täte es das nicht, so will der Herzog bei dem Lande bleiben, und mit ihm zusammen halten, bis es geschieht. Es beweist, dass Land und Leute die Forderungen nicht nur an den landesfremden Herzog von Pommern stellten, sondern sie ganz grundsätzlich erhoben, auch gegenüber dem legitimen Erben des bisherigen Landesherren.

35.) Die Stadt Müncheberg soll in der Heide zu Liebenberg so viel Holz unentgeltlich haben, als sie zu ihrem Baue bedarf. Auch ihr erforderliches Brennholz kann sie dort holen, zahlt aber von dem Viertel einen Pfennig.

36.) Von jeder Hufe im Lande, welche nicht Ritter oder Knechte unter eigenem Pflug haben, soll man vier Fuhren Steine zur Mauer nach Müncheberg fahren, zwei Fuhren zu Ostern und zwei zu Pfingsten. Für die Bauern des Landes Lebus gewiss keine Kleinigkeit. Vermutlich werden ähnliche Bestimmungen auch in anderen Teilen der Mark und des Reichs existiert haben.

37.) Die 10 Mark, welche die Stadt Müncheberg dem Herzog gegeben hat, sollen von ihrer nächsten zu entrichtenden Abgabe (Urbede) abgeschlagen werden.

Als Zeugen des Vertragswerks dienten eine Anzahl Ritter sowie Bürger der Städte Frankfurt an der Oder und Müncheberg. Obwohl wiederholt im Vertrag im Namen des unmündigen Markgrafen Heinrich gesprochen wurde, war er selbst nicht als Zeuge anwesend noch taucht er als nachträglicher Unterzeichner auf.

Die große Menge der Artikel zeigt, wie viel Herzog Wartislaw dem Lande Lebus bewilligen musste, ehe Mannen und Städte ihn als Vormund anerkannten und huldigten. In der Neumark dürfte es dem Herzog nicht leichter gefallen sein, weswegen davon ausgegangen werden kann, dass die Zugeständnisse Wartislaws dort in gleicher oder ganz ähnlicher Weise erfolgten.

Die markgräflichen Witwen Brandenburgs

Markgräfin Agnes, die Witwe Markgraf Heinrichs ohne Land, Mutter des jungen Heinrich, wie zu Beginn des Kapitel bemerkt eine Prinzessin aus dem Hause Wittelsbach und Schwester des mit dem Habsburger Friedrich um die Reichskrone ringenden Ludwig IV., trat jetzt auf den Plan. Sie wollte dem Ausbluten der Mark und dem Ausverkauf des Erbes ihres Sohnes nicht weiter tatenlos zusehen. Nach nur sechs Wochen war praktisch nur noch die Mittelmark übrig, fast alle sonstigen Gebiete standen mittlerweile unter der Kontrolle benachbarter Fürsten. Auch die Altmark war dem zukünftigen Zugriff für lange Zeit entzogen, weil sie wie schon erwähnt in wesentlichen Teilen der hinterbliebenen Gattin Waldemars als Witwensitz diente. Besagte Witwe Markgraf Waldemars und die Mutter des nach Brauch und Sitte rechtmäßigen, noch unmündigen Markgrafen Heinrich, hießen beide Agnes, weshalb wir auf Verwechslungen achten müssen. Zu ihnen gesellte sich noch Herzogin Anna von Breslau. Zur Erinnerung, sie war als Mutter der mit Waldemar bislang verheirateten Agnes vor ihrer zweiten Ehe mit dem schlesischen Herzog Heinrich VI. von Schlesien-Breslau, mit dem 1308 verschiedenen Hermann III. verheiratet und somit ebenfalls eine brandenburgische Markgräfin der Ottonischen Linie gewesen. Mit der Grafschaft Arneburg an der Elbe gelegen, nordöstlich Stendals, hatte auch sie in der Altmark einen Witwensitz, der jedoch gemessen an dem ihrer Tochter verhältnismäßig klein war. So lange die Damen lebten, waren ihre Ländereien, war die Altmark der Verfügung des einstigen Regenten entzogen.

Erwähnte Herzogin Anna war eine gebürtige Habsburgerin. Ältestes Kind des 1308 ermordeten römisch-deutschen Königs Albrecht I. Sie war Schwester Friedrichs des Schönen, der wie wir sahen 1314 gleichzeitig neben seinem Vetter Ludwig dem Bayern zum römisch-deutschen König gewählt wurde.

Die ohnehin schon prekäre Lage Brandenburgs wurde durch familiäre Konstellationen zusätzlich verkompliziert. Die Mutter Heinrichs kam väterlicherseits aus Wittelsbacher Hause. Ihre Mutter war zwar eine Tochter Rudolfs I. und Agnes damit zur Hälfte ebenfalls habsburgisch, doch fiel dies anlässlich der umstrittenen Vormundschaftsfrage und vor dem Hintergrund des sich an der Spitze des Reichs immer mehr zuspitzenden Machtkampfs nicht mildernd ins Gewicht. Seit der zweifachen Königswahl standen die Häuser Wittelsbach und Habsburg, obwohl eng miteinander verwandt, auf buchstäblichem Kriegsfuß, was sich ebenso auch auf die brandenburgischen Markgrafenwitwen auswirkte, die dadurch gewissermaßen in verfeindeten Lagern saßen. Für Brandenburg hatte der familiäre Hintergrund der Markgräfinnen bis zum Tod Waldemars keine Bewandtnis. Erst mit seinem unerwarteten Dahinscheiden änderte sich die Sachlage und förderte im Rahmen der brandenburgischen Nachfolgefrage den familiären Gegensatz in voller Härte zutage. Die beiden gleichnamigen Damen standen sich wegen ihrer rivalisierenden Familien wenn nicht offen feindlich, so doch unbestreitbar oppositionell gegenüber, was für das sich in Auflösung befindliche brandenburgische Fürstentum einen zusätzlich verheerenden Umstand darstellte, denn sie verfolgten bei der Wahl des Verwesers der Mark gänzlich gegensinnige Wege, getrieben von der Situation an der Reichsspitze. Die unter Markgraf Waldemar kurzzeitig wiedervereinte Mark brach hierdurch abermals in zwei Hauptteile auseinander, zuzüglich mehrer weiterer, zum Teil umfangreicher Gebietsverluste an der Peripherie.

Bevor wir zum zweiten Akteur unter den rivalisierenden Vormündern und Landesverwesern kommen, werfen wir noch einen Blick auf die askanischen Verwandten Heinrichs, von denen es außerhalb Brandenburgs immerhin noch einige gab.

Askanische Linien außerhalb Brandenburgs

Als im Herbst 1170 Albrecht der Bär starb, kam es zur askanischen Landesteilung. Die Gebiete links der Elbe, die erst später mit Altmark bezeichnet wurden, und das neue Siedlungsgebiet rechts davon – es reichte damals im Osten bis zur Höhe Spandau, beinhaltete im Südwesten die Zauche, im Zentrum das flächenmäßig dominierende Havelland mit Brandenburg an der Havel als politischem und namensgebendem Mittelpunkt, sowie im Nordwesten die Prignitz – gingen an den erstgeborenen Sohn Otto über, gemeinsam mit dem väterlichen Titel eines Markgrafen. Die jüngeren Brüder Ottos, jene die nicht dem geistlichen Stand angehörten, teilten sich als Grafen die sonstigen askanischen Ländereien, wozu neben den Stammlanden, noch allerlei Streubesitz im Harzvorland gehörten. Seither gab es mehrere askanische Hauptlinien, von denen die brandenburgische die älteste und vorläufig prominenteste war.

1180 zerschlug Kaiser Friedrich I. Barbarossa anlässlich eines Fürstengerichts während des Hoftags zu Würzburg die Vormachtstellung Heinrichs des Löwen. Der Welfe hatte sowohl im sächsischen, wie im bayrisch-oberschwäbischen Raum die regionalen Fürsten weit überflügelt und zahlreiche Mitfürsten, weltliche wie kirchliche, durch sein herrisches und rücksichtsloses Auftreten – hierin war er der Sohn seines Vaters – gegen sich aufgebracht. Unabhängig davon belastete seine mittlerweile erdrückende Überlegenheit das Gefüge und die Balance im Reich. Es entbrannten wiederholt blutige Fehden, besonders im sächsischen Gebiet, wo lange zuerst Albrecht der Bär, nach seinem Tod die Söhne zu den Hauptrivalen Heinrichs des Löwen zählten.

Erstaunlicherweise spielte Albrechts ältester Sohn Otto, der brandenburgische Markgraf, hierbei nur eine vernachlässigbare Rolle, anders als des Bären jüngster Sohn Bernhard. Dieser tat sich im Widerstand gegen Heinrich spätestens seit dem Jahr 1173 hervor, seit dem Sukzessionsstreit um die verwaiste Herrschaft Plötzkau. Bernhard hatte 1170 vom verstorbene Vater ein eigenes territoriales Erbe erhalten, wie alle seine nicht dem geistlichen Stand angehörenden Brüder. In dieser ersten Generation nach Albrecht war der Zusammenhalt unter den jetzt selbstständig herrschenden Söhnen intakt geblieben, trotz oder gerade wegen der Landesteilung und unterstützte sich bei der Wahrung gegenseitiger Interessen. Bernhard engagierte sich schon in jungen Jahren im Reichsdienst und war auch schon lange vor dem Tod des Vaters dahingehend aktiv gewesen. Dieses Engagement sollte sich später auszahlen.

Im Rahmen des erwähnten Fürstengerichts wurde Heinrich der Löwe mit dem Reichsbann belegt und musste auf kaiserliche Anordnung das Territorium des Heiligen Römischen Reichs für einige Jahre verlassen, worauf er sich zu seinem Schwiegervater, dem König von England, ins Exil begab. Barbarossa, seinem kaiserlichen Vetter, war dieser Schritt nicht leicht gefallen, doch unter dem Druck der Reichsfürsten und wegen ihrer nicht unbegründeten Klagen gegen Heinrich, wenn auch Missgunst darin mitschwang, fiel der welfische Löwe in Ungnade und stürzte aus seiner Überhöhung ins politische Nichts. Seine Reichslehen, die Herzogtümer Bayern und Sachsen, wurden eingezogen, zerschlagen und unter treuen Gefolgsleuten des Kaisers verteilt. Die umfangreichen Allodialgüter bei Braunschweig und Lüneburg blieben Heinrich indes erhalten, worauf sich später der welfische Neuanfang der nachfolgenden Generationen stützte.

Der Titel eines Herzogs sowie wesentliche Teile des vormaligen Stammesherzogtums Bayern, das vom Kaiser deutlich verkleinert wurde, fielen an Otto von Wittelsbach, während die Markgrafschaft Österreich als ausgegliedertes, jetzt eigenständiges Herzogtum an die Babenberger ging, denen noch vor nicht allzu langer Zeit die Herzogswürde in Bayern zugunsten des mittlerweile in Ungnade gefallenen Welfen entzogen wurde. Das alte Herzogtum Sachsen war analog Bayern ebenfalls in kleinere Teile zerschlagen worden, chronologisch sogar noch vor Bayern. Der größere Teil, Engern und Westfalen, wurde als neu geschaffenes Herzogtum dem Erzbischof von Köln verliehen. Das ostfälische Restherzogtum, bestehend aus den einstmals östlichsten Siedlungsgebieten der Sachsen an der mittleren Unterelbe sowie bei Wittenberg, ging samt Titel an Bernhard. Gemeinsam mit seinem bisherigen Besitz bei Aschersleben, zu dem sich 1171, nach dem Tod eines Bruders, die Grafschaft Ballenstedt hinzukam und 1173, nach Erlöschen des dortigen Fürstenhaus, auch die Herrschaft Plötzkau, war er nun nicht nur an Rang sondern ebenso nach Wert seiner Besitzungen über den älteren Bruder, über Otto hinausgewachsen, dessen brandenburgisches Fürstentum zwar eine ansehnliche Fläche besaß, tatsächlich aber in den Siedlungsräumen trans Albis, rechts der Elbe, abgesehen von Brandenburg an der Havel und Havelberg, nur auf die Mittel der linkselbischen Altmark substanziell zurückgreifen konnte.

Herzog Bernhard von Sachsen hatte vier Söhne, davon drei aus erster Ehe. Sohn Johann aus zweiter Ehe war für den geistlichen Stand vorgesehen und später Domprobst zu Halberstadt geworden, weswegen er von der Erbfolge ausschied. Der erstgeborene Magnus starb noch lange vor dem Vater im Jahre 1195, so dass die verbliebenen Brüder Heinrich und Albrecht 1212, nach dem Tod des Vaters, gemäß dessen Disposition den sächsischen Landbesitz einvernehmlich aufteilten. Während der ältere Heinrich das Fürstentum Anhalt begründete, mit den askanischen Stammlanden um Aschersleben als Refugium, fiel Herzogtitel und das sächsische Herzogtum an Albrecht.

In den folgenden Generationen teilte sich sowohl die anhaltinische wie die sächsische Linie weiter auf. Rivalitäten unter den immer kleiner werdenden askanischen Fürstentümern blieben ähnlich wie bei den Brandenburger Vettern nicht mehr aus. Erinnern wir uns diesbezüglich an das märkische Beispiel der Markgrafen Otto IV. aus der Johanneischen Linie und Otto V. aus der Ottonischen Linie, die sich schließlich sogar auf dem Schlachtfeld als Gegner trafen. Auf die askanisch-anhaltinischen Zweige, wovon bis heute ein letzter existiert, wollen wir hier nicht weiter eingehen. Im Falle der sächsischen Askanier, die sich zwischenzeitlich je in einen Lauenburger und einen Wittenberger Zweig geteilt hatten, bildete der Kurstreit anlässlich der Königswahl 1314 den vorläufigen Höhepunkt. Die Auseinandersetzung um die Kurwürde zog sich im Anschluss zwischen beiden Häusern noch mehrere Jahrzehnte hin und wurde erst am 6. Oktober 1355 mit der Bulla aurea Saxonica endgültig zugunsten Herzog Rudolfs I. von Sachsen-Wittenberg entschieden, dem der nächste Anschnitt gilt.

Herzog Rudolf von Sachsen

Jener Rudolf ist für die weitere Betrachtung von besonderem Interesse, denn er war nach dem Tod Markgraf Waldemars der nächste männliche Verwandte des jungen Heinrich und damit nach Recht und Sitte, wie seit Jahrhunderten im sächsischen Rechtsraum praktiziert, der legitime Vormund Heinrichs und demnach gleichzeitig designierter Kurator seines zukünftigen Erbes, sofern ihn der römisch-deutsche König offiziell dazu berief und keine anderweitigen, unanfechtbaren Dispositionen existierten. Der sich aus dem Tod Waldemars ableitende Rechtsanspruch Heinrichs auf das märkische Universalerbe war nicht zu bestreiten und so bedeutete die Vormundschaft über ihn, gleichsam die Kontrolle über Brandenburg, bis zu Heinrichs Mündigkeit. Obwohl Rudolf von Sachsen auf die Vormundschaft die vornehmsten und ersten Rechte hatte, vereitelten die Umstände an der Spitze des Reichs alle seine berechtigten Ansprüche und so wurde die Vormundschaftsfrage zum Politikum.

Herzog Rudolfs Mutter Agnes Gertrud war eine Tochter des vormaligen römisch-deutschen Königs Rudolf, jenem in relativ hohem Alter gewählten Habsburger Grafen aus dem Aargau, den die Wahlfürsten 1273 als vermeintlich schwachen Herrscher auf den Thron des Reichs hievten, der sich dann aber energisch und erfolgreich durchsetzte und hierdurch die Zeit des großen Interregnums beendete. Rudolf von Sachsen, den die Mutter nach ihrem königlichen Vater benannt hatte, wuchs zeitweise am Habsburger Königshof seines Onkels Albrecht I. auf und war seither enger Parteigänger der Habsburger. Friedrich der Schöne, der zweite Sohn Albrechts I., war demnach ein Vetter Herzog Rudolfs und erhielt von diesem 1314 die sächsisch-wittenbergische Kurstimme.

Während nun Rudolf von Sachsen fest zu den Habsburgern stand, war Heinrichs Wittelsbacher Mutter auf der Seite ihres Bruders Ludwig IV. Die Voraussetzungen zur einvernehmlichen Vormundschaft den Knaben und das märkische Fürstentum betreffend, waren vor diesem familiären Hintergrund denkbar schlecht, wenn nicht komplett unmöglich. So lange im Thronstreit keine Entscheidung gefallen war, so lange würde auch keine Entscheidung Brandenburg betreffend fallen können, zumindest keine, die allgemeine Anekennung fand. Indem Rudolf von Sachsen von seinem Vetter Friedrich dem Schönen zum Landesverweser der Mark und Vormund Heinrichs bestellt wurde, gleichzeitig Ludwig der Bayer aus politischen Gegenerwägungen stattdessen Herzog Wartislaw von Pommern-Wolgast benannte, spiegelte sich die politische Teilung des Reichs auf eigentümliche Weise auch in der Teilung der Mark Brandenburg wider.

Brandenburgische Pattsituation

Keiner der in der Vormundschaftsfrage rivalisierenden Herzöge hatte die Mittel der Gegenseite die legitimen oder angemaßten Ansprüche erfolgreich streitig zu machen und so begnügten sich beide vorerst mit dem erreichten Status, ohne dem Kontrahenten gefährlich zu werden. Rudolf richtete seine Brandenburger Residenz in der Spandauer Festung ein, von wo er die Mittelmark regierte, vorgeblich für den jungen Heinrich, der tatsächlich aber mit seinem Verwandten keinen Kontakt pflegte, da die Mutter sich aus den genannten Gründen an Herzog Wartislaw hielt. Zur Festigung seines unberücksichtigten Anspruchs knüpfte Rudolf schon gleich zu Beginn Kontakt zu Agnes, der Witwe des dahingeschiedenen alten Markgrafen und zu ihrer Mutter Anna von Breslau. Die beiderseitige habsburgische Verwandtschaft, jeweils über die Mutterlinie, war hierzu die geeignete Basis. Er hoffte auf diese Weise Einfluss und gegebenenfalls Zugriff auf die Altmark zu bekommen, die den beiden Damen als Witwenbesitz diente. Agnes stand gemessen an ihrer Mutter, der nur die Grafschaft Arneburg zur Verfügung stand, dabei erheblich besser da, zumal sie auch in der Mittelmark als Witwe des alten Markgrafen über einigen Einfluss verfügte und Anerkennung fand.

Besagte Agnes war zum Todeszeitpunkt ihres Gatten vom Alter her noch jung genug und durchaus gebärfähig. Ihr einträglicher altmärkischer Witwensitz, der ihr nach geltendem Recht bis zum Tod verblieb, machte sie schnell zum Ziel allerlei herrschaftlicher Verehrer, die schon bald nach Beisetzung Waldemars unverhohlen um ihre Hand buhlten. Unter den Bewerbern befand sich Herzog Otto von Braunschweig-Göttingen, dessen erste Gemahlin Jutta von Hessen 1317 verstorben war. Aus dieser Verbindung existierte eine Tochter, auch sie hieß Agnes, ein im 13. und 14. Jahrhundert ungemein beliebter Frauenname. Sie spielt für unsere weitere Betrachtung keine Rolle, so dass nicht noch mehr Namensverwirrung rund um eine dritte Agnes entstehen kann. Um es abzukürzen, Herzog Otto setzte sich erstaunlich rasant unter den Bewerbern durch und ehelichte die vormalige brandenburgische Markgräfin. Die Vermählung fand am 14. Dezember 1319 statt, also noch im Todesjahr Waldemars, der bekanntlich erst wenige Monate zuvor im August verstorben war. Geprägt vom vorherrschenden Sittenbild ihrer Zeit, ließen sich die Chronisten des 19. Jahrhunderts über die Schnelligkeit aus, mit der Agnes eine neue Eheverbindung eingegangen war. Sie machten daraus eine geradezu skandalöse und charakterlose Handlung einer Frau, die sich, kaum dass ihr Gatte unter der Erde war, in die Arme eines neuen Mannes warf. Schaut man sich die Angelegenheit im Kontext der Situationen an, vor der ledige Frauen im Mittelalter standen, stellt man schnell fest das Agnes schnell Wiederverheiratung keine Ausnahme war. Die rechtliche Stellung der mittelalterlichen Frau machte es ihr schwer, wenn nicht unmöglich, Verträge oder rechtsverbindliche Vereinbarungen problemlos einzugehen. Zur Durchsetzung eigener Interessen, benötigte sie für die meisten Belange einen männlichen Vormund, selbst wenn es sich um eine namhafte Frau mit anerkannt großem Besitz handelte. Bei einer Witwe übernahm diese Rolle nach hergebrachter Sitte der nächste männliche Verwandte des verblichenen Ehemanns. Im vorliegenden Falle waren davon bekanntlich keine mehr am Leben, weswegen sich Herzog Rudolf von Sachsen-Wittenberg konsequenterweise anschickte, neben der Vormundschaft hinsichtlich des Knaben Heinrich, die zu realisieren sich höchst schwierig gestalte, auch in Bezug auf die junge Witwe Waldemars diese ihm rechtmäßig zustehende Rolle zu übernehmen. Bei einer mittellosen Witwe wäre dieses Anrecht zweifelsfrei als Bürde betrachtet worden, im Falle der Agnes konnte es allerdings nur als Glücksfall gesehen werden. Er durfte damit hoffen, neben der von ihm verwalteten Mittelmark, auch die Altmark kontrollieren zu können und damit im Streit um die Mark Brandenburg als Ganzes ein entscheidendes Übergewicht zu erhalten. Mit seinen politischen Ambitionen mag er der jungen Witwe bald lästig geworden zu sein, zumindest deuteten eine Reihe älterer Chronisten ihre zeitige Neuvermählung so. Hinweise auf ein Zerwürfnis mit Rudolf finden sich indes nicht. Agnes, die jetzige Herzogin von Braunschweig-Göttingen, hatte auch in der Mittelmark als Witwe Waldemars und Markgräfin Brandenburgs gewissen Einfluss gehabt, weswegen wir sie vor ihrer Hochzeit wiederholt an der Seite Rudolfs, der dabei eindeutig als ihr Vormund auftrat, Urkunden ausstellen sahen. Auch nach Eheschließung mit Herzog Otto blieben ihr eine Reihe Verpflichtungen und Rechte in der Mittelmark, denen sie vorerst noch nachkam.

Auch ihre zweite Ehe blieb übrigens kinderlos, womit die im vorherigen Kapitel angestellten Mutmaßungen in neuem Licht zu betrachten sind. Das Ausbleiben des von Waldemar heiß ersehnten Erben war augenscheinlich nicht Ergebnis einer zu nahen biologischen Verwandtschaft der Eheleute, viel mehr muss stattdessen eher von einer Unfruchtbarkeit der Agnes ausgegangen werden.

Die Braunschweiger Hochzeit warf Rudolfs Pläne hinsichtlich der Altmark gänzlich über den Haufen. Künftig verfügte Herzog Otto von Braunschweig-Göttingen darüber und das würde sich bis zum Tod seiner Frau nicht ändern. Ob die Altmark darüberhinaus Brandenburg dauerhaft entfremdet wurde, lassen wir an dieser Stelle offen. Das von Herzog Rudolf erhoffte Übergewicht kam also nicht zustande und so musste er sich weiter mit der Mittelmark ohne Prignitz begnügen, während die Neumark und das Lebuser Land in den Händen Herzog Wartislaws von Pommern-Wolgast lag und die Uckermark durch Heinrich von Mecklenburg kontrolliert wurde. So lange der Thronstreit auf Reichsebene unentschieden war, konnte wegen der gegensätzlichen Stellung beider brandenburgischer Parteien auch keine Entscheidung die Mark betreffend fallen.

Dass es den beiden konkurrierenden Vormündern um das Wohl des zukünftigen Erben der Mark ging oder um den Erhalt eines kraftvollen, souveränen Brandenburgs, kann guten Gewissens bezweifelt werden. Herzog Rudolf ging es um nichts weniger als die totale Nachfolge in Brandenburg. Er schien nicht an ein langes Leben des jungen, als kränklich bekannten Markgrafen Heinrich zu glauben und machte sich Hoffnungen auf die Belehnung mit der Mark.

Die Motive des Pommernherzogs Wartislaw waren indes nicht edlerer Natur, auch er suchte nur seinen persönlichen Nutzen aus der Situation zu ziehen. Indem er sich ohne legitimen Rechtstitel dem unmündigen Markgrafen als Vormund gab, was die Mutter wegen der politischen Zwangslage ihres Bruders akzeptieren musste, erhoffte er sich zwei Dinge. Zunächst verband er sein Engagement für den Neffen Ludwigs des Bayern mit der Hoffnung, dieser würde sich im Thronstreit gegen den Habsburger Kontrahenten durchsetzen. Als gewissermaßen Dank für seine Parteinahme, versprach er sich in die Reichsunmittelbarkeit entlassen zu werden, wodurch die 1231 von Kaiser Friedrich II. verbürgte, durch Adolf von Nassau bestätigte pommersche Lehnsabhängigkeit gegenüber Brandenburg abstreifen könnte. Daneben machte er sich territoriale Hoffnung auf die Neumark oder andere märkische Landesteile, die unter seiner Verwaltung standen, schließlich hätte er dem jungen Heinrich zu seinem Recht verholfen. Wartislaw hoffte dementsprechend nicht wie Rudolf auf ein baldiges Ableben Heinrichs, sondern auf dessen Regierungsantritt, woraus sich für ihn am ehesten Kapital schlagen ließe. Sollte der heranwachsende Knabe vorher sterben, bevor für Pommern irgendwelcher realer Nutzen realisiert wäre, musste entweder mit dem Heimfall Brandenburgs ans Reich gerechnet werden oder sogar mit dem Übergang an den sächsischen Zweig der Askanier, besonders dann, wenn an der Reichsspitze statt dem Wittelsbacher Ludwig, der Habsburger Friedrich das Rennen um die Krone für sich entschied. Es stand somit einiges für beide Herzöge auf dem Spiel und viel hing vom Weiterleben Heinrichs ab sowie dem Ausgang des Thronstreits.

Lage im Reich

Zum wiederholten Mal in seiner nun über 300 jährigen Geschichte hatte das Reich zwei Könige zu gleicher Zeit und war wegen des schwelenden Machtkampfs nach Innen wie Außen gelähmt. Die häufige Führungslosigkeit gefährdete den Fortbestand des Reichs. Im Inneren gewöhnten sich viele der größeren Fürstenhäuser bald an die wiederkehrenden, beklagenswerten Zustände und nutzten die fehlende Zentralgewalt zur Durchsetzung eigener Interessen. Hinsichtlich der Lage an den Außengrenzen war das Reich in diesen Phasen nahezu völlig handlungsunfähig. Für gewöhnlich verstanden es die französischen Könige ihre Interessensphäre in solchen Zeiten nach Osten zu erweitern, diesmal blieb die weitere Erosion der westlichen Provinzen allerdings aus. König Philipp IV. von Frankreich war in Flandern, das er sich in seinem Expansionsdrang einverleibt hatte, auf einen unerwartet heftigen Unabhängigkeitswillen gestoßen und in schwere Kämpfe verwickelt. Teile des flämischen Adels, genannt die Löwen, lieferten sich einen zähen Befreiungskrieg gegen die französischen Lilien und ihre flämischen Unterstützer. Ein unverhoffter Glücksfall für das Reich.

Der Thronstreit zwischen dem Wittelsbacher Ludwig dem Habsburger Friedrich hatte viel Tragik. Als Heranwachsende verbrachten sie Teile ihrer späten Kindheitstage gemeinsam am Wiener Hof, wo sie nicht nur Spielkameraden waren sondern auch auf ihre zukünftigen Rollen als Reichsfürsten vorbereitet wurden. Der jetzige Gegensatz rührte aus dem Wettstreit um die Reichskrone, den jedes der beiden Häuser unbedingt für sich entscheiden wollte, aber schon unmittelbar davor kam es zu handfesten Auseinandersetzungen. In Bayern, das seit der Landesteilung vom 28. März 1255 in Oberbayern und Niederbayern geteilt war, waren die niederbayrischen Herzöge Stephan I. († 1310) und Otto III. († 1312) verstorben. Ludwig IV. von Oberbayern übernahm die Vormundschaft über die hinterbliebenen, unmündigen Söhne und besetzte zur Bekräftigung seines Anspruchs die niederbayrischen Residenzen Landshut und Straubing, wodurch die Witwen der verstorbenen Herzöge und Teile des niederbayrischen Adels auf den Plan gerufen wurden, die sich in ihren Rechten beschnitten sahen und an die benachbarten Habsburger appellierten, die sich nicht lange bitten ließen. Am 9. November 1313 kam es bei Gammelsdorf, 15 Kilometer westlich von Landshut, zur Schlacht, die Ludwig deutlich für sich entscheiden konnte, womit sein Prestige im Reich erheblich stieg und wesentlich zu seiner Wahl zum römisch-deutschen König im Folgejahr beitrug, die aber wegen der gleichzeitigen Wahl Friedrichs des Schönen nicht überall Anerkennung fand.

Es war höchste Zeit das Reich einer längst überfälligen Wahlreform zu unterziehen, besonders im Hinblick auf die Wahlhandlungen. Den unheilvollen Doppelwahlen musste dauerhaft Einhalt geboten werden, sollte das Reich nicht über kurz oder lang ganz daran zugrunde gehen. Den Kurfürsten mussten Regeln auferlegt werden, damit sie einen einvernehmlich Wahlentschluss fassten. Die materiellen Schäden und Menschenverluste anlässlich der oft Jahre andauernden Thronrivalitäten waren nicht das Schlimmste, denn die Kampfhandlungen wurden nie reichsweit geführt, sondern gewöhnlich im Einzugsbereich der jeweils eigenen Hausmacht. Der wirkliche Schaden entstand durch die politische Lähmung des Reichs. Im Inneren öffnete es allen denkbaren selbstherrlichen und separatistischen Handlungen Tür und Tor und nach Außen verlor das Reich nicht nur an territorialer Substanz, schlimmer noch war der Autoritätsverlust der Krone bei den angrenzenden Reichen und sich erkennbar herausbildenden frühen Nationen.

Heinrichs Mutter ergreift die Initiative

Heinrichs Mutter war entschlossen ihrem Sohn soviel vom Erbe zu bewahren, wie es in ihren Kräften stand. Das väterliche Erbe bezüglich der Mark Landsberg sowie die Pfalz Sachsen waren umstritten und schon zu Lebzeiten Markgraf Heinrichs I. schwer umkämpft. Das prestigeträchtige brandenburgische Erbe sollte keinesfalls aufgeben werden, ohne zuvor alle Mittel auszuschöpfen. Dass sie sich dabei an Herzog Wartislaw hielt, war aus der Not heraus geboren. Natürlich musste ihr völlig klar sein, dass dessen bisheriges Engagement auf keiner legitimen Grundlage beruhte. Trotzdem die Mark zerrissen war und sich Pommern-Wolgast, Sachsen-Wittenberg, Mecklenburg und Braunschweig-Göttingen, bedingt sogar Böhmen und Schlesien und in Bezug auf die Mark Landsberg Meißen und vormals meißnische Gebiete in rivalisierender Weise die Waage hielten, half dies der ambitionierten Mutter auf gewisse Weise. Niemand bekam hierdurch ein deutliches Übergewicht in Brandenburg, und die märkischen Stände keinen Anlass in großem Stil einem der Herren dauerhaft zu unterwarfen, was bezogen auf den wahren Erben einer Pflichtvergessenheit gleichkäme. Natürlich leisteten die Städte den jeweils neuen Herren den formellen Huldigungseid, wir haben es anhand des Neumarker und Lebuser Beispiels gesehen, doch war in den dortigen Formulierungen immer auch der junge Markgraf explizit erwähnt. Auch in der Mittelmark verhielt es sich nicht anders, auch hier gab Herzog Rudolf vor, im Namen und zum Wohle des zukünftigen Landesherren zu agieren. Trotzdem lesen wir in von ihm ausgestellten Urkunden erheblich seltener den Namen seines Mündels. Was blieb den Städten anderes übrig als sich zunächst der gegebenen Situation zu fügen, zumal das Beispiel der Neumark oder des Lebuser Lands bestens dokumentiert, dass Städte und Ritter, wo es immer möglich war, eine ganz erhebliche Erweiterung ihrer bisherigen Privilegien erpressten. Eigenmächtig Widerstand zu leisten machte dauerhaft wenig Sinn, das Lausitzer Beispiel Gubens, das sich erfolgreich der Einnahme und Unterwerfung durch Johann von Böhmen widersetzte, blieb eine seltene Ausnahme. Dauerhaft musste auch Guben und andere Städte der Lausitz der Situation Rechnung tragen und sich fügen.

Noch einmal anders verhielt es sich in der Prignitz und der Uckermark. Hier kam es zu einer Kombination aus eigenmächtigen Überläufen prominenter Teile des Prignitzer Lehnsadels und gleichzeitig zu gewalttätigen Annexionen durch Heinrich von Mecklenburg.

Die bisherige Mark Brandenburg war zu Beginn des Jahres 1320 in wenigstens sieben Teile zerstückelt. Die brandenburgischen Besitzungen in Nordschlesien, in Gestalt des Landes Crossen und dem Schwiebuser Kreis, fielen an Schlesien. Da es hierzu vertragliche Vereinbarungen Waldemars noch aus dem Jahre 1319 gab, konnte daran nicht gerüttelt werden. Ferner ging die Lausitz verloren. Gemeint ist die Oberlausitz mit den wichtigen städtischen Zentren Bautzen und Görlitz. Johann von Böhmen annektierte die Region unter dem Vorwand rechtmäßiger Einziehung böhmischen Territoriums. Markgraf Friedrich von Meißen hatte sich gegen alle anderslautenden Vereinbarungen des Tangermünder Vertrags von 1312 die damals verlorenen Meißner Gebiete zurückgeholt und die Existenz eines legitimen brandenburgischen Erben damit ignoriert. Die Altmark war seit der Neuvermählung von Waldemars Witwe in den Einflussbereich Braunschweig-Göttingens geraten und über die Verhältnisse in der Neumark und Mittelmark haben wir an anderen Stellen bereits gelesen.

Vor dieser Ausgangslage stehend, ergriff Heinrichs Mutter die Initiative. Sie wandte sich Frühling 1320 an ihren Bruder Ludwig IV. und bat darum ihren Sohn kraft seiner königlichen Autorität für mündig zu erklären und in den Stand zu versetzen, in Brandenburg die Regenschaft zu übernehmen. Als Mutter wird sie ohne Zweifel am besten gewusst haben, ob ihr Sohn das hierzu gesetzlich notwendige Mindestalter von 12 Jahren erreicht hatte oder demnächst erreichen würde, weswegen wir glauben Heinrichs Geburtstag in die Zeit des Spätfrühlings legen zu dürfen. Ludwig, dem nur daran gelegen sein konnte einen hochrangigen Parteigänger im Norden des Reichs zu gewinnen, folgte dieser Bitte selbstverständlich gerne, gleichwohl das trotz allem fehlende Alter des Markgrafen die Beistellung eines Vormunds oder Kurators, wie er sich ausdrückt, grundsätzlich vorsieht. Mit Vollendung des zwölften Lebensjahrs konnte man für mündig erklärt werden, eine Verpflichtung war es nicht. Aus politischen Erwägungen heraus, erklärte Ludwig IV. am 19. Juni mit nachfolgendem, aus dem lateinischen Original übersetzten Text, seinen Neffen zu Frankfurt am Main für mündig.

„Ludwig von Gottes Gnaden, Römischer König.

Dem erlauchten Fürsten Heinrich, Markgrafen von Brandenburg, seinem geliebten Neffen, seine Gnade und alles Gute. Ob schon die vorsichtige Autorität der Gesetze und der erhabenen Römischen Kaiser und Könige, unsere erlauchten Vorgänger, bestimmt hat, dass diejenigen, die noch nicht zu ihren Jahren gekommen, in ihrem Rechte mangelhaft sind, und der Hilfe der Vormünder oder Kuratoren bedürfen, so haben wir doch angesehen das Verdienst deiner Rechtschaffenheit, und sie mit vorzüglicher Gunst und Liebe umfasst. Wir erteilen dir aus königlicher Machtvollkommenheit und Güte gnädigst die Macht, Verbindlichkeiten aller Art abzuschließen, Benefizien und Lehen zu vergeben, Einweisungen, Käufe und Verkäufe sowie Geschäfte zu verrichten, welche du nach dem Gebrauche vollziehen lassen wirst, und gestatten dir freigiebig, daß Alles, was du hierin ausführen, handeln und tun wirst, so angesehen werden solle, als habe es unser zweites Ich und ein volljähriger Fürst des Reichs mit vollem Rechte getan. Nicht soll daran hindern der Mangel der Jahre und des Alters, der vorhanden ist. Wir ergänzen diesen Mangel aus der Fülle und Größe der königlichen Macht. Zum Zeugnis dessen haben wir diesen Brief schreiben lassen, und befehlen, ihn mit unserm Geschäftssiegel zu versehen.

Gegeben in unserer königlichen Stadt Frankfurt“

Markgraf Heinrich II. von Brandenburg

Wahrscheinlich benötigte die Nachricht von Ludwigs Entscheidung seinen brandenburgischen Neffen betreffend, mindestens eine Woche, eher länger, um den weiten Weg von Frankfurt am Main, bis zu Herzog Wladislaw zu finden und wohl nur wenig länger dürfte es bis zu Herzog Rudolf von Sachsen gedauert haben. Bei Rudolf hinterließ Ludwigs Verfügung erwartungsgemäß keinen Eindruck. Wir sehen ihn auch in der Folgezeit landesherrliche Handlungen in der Mittelmark vornehmen als ob Heinrich weiterhin unmündig wäre. Dass er als Parteigänger Friedrichs des Schönen Ludwigs Thronanspruch und somit dessen Recht zur Mündigkeitserklärung abstritt, verstand sich von selbst. Der Pommernherzog konnte im Gegensatz zu seinem sächsischen Konkurrenten die Entscheidung Ludwigs nicht in Frage stellen, schließlich baute er als Unterstützer voll auf dessen Erfolg im Ringen um die Reichskrone. Wie würde er jetzt vorgehen? Zunächst überhaupt nicht, er benahm sich wie sein sächsisches Pendant in der Mittelmark. Zu dieser Zeit war ohnehin stark mit einem anderen Thema beschäftigt. Im März hatte er sich nach Jahren wiederholter Auseinandersetzungen mit Herzog Otto I. von Pommern-Stettin ausgesöhnt, seinem Halbonkel. Die gemeinsamen Interessen gegen Heinrich von Mecklenburg, besonders die Uckermark betreffend, ließen die jahrelangen Erbstreitigkeiten beider Greifenzweige für den Augenblick zur Ruhe kommen. Wladislaw rüstete wahrscheinlich schon seit den frühen Aprilwochen, doch musste er dabei augenscheinlich auf allerlei Schwierigkeiten gestoßen sein, denn Mitte Juni waren diese noch immer nicht abgeschlossen. Die ganze Region, sogar bis über die Oder hinaus ins Neumärkische, machte sich auf einen Krieg gefasst. Gerade für Städte und Dörfer waren die militärischen Auseinandersetzungen der Zeit mit großen Gefahren und Einbußen verbunden. Je länger ein Konflikt ging, je wahrscheinlicher ereigneten sich Heimsuchungen in Gestalt von Plünderungen, Brandschatzungen, Entführungen oder Zerstörungen durch umherziehende gegnerische Trupps. Allein schon der in Mitleidenschaft gezogene Handel wirkte sich belastend aus, selbst wenn ein Ort von direkten Kriegsereignissen verschont blieb.

Vornehmste Pflicht des Landesherren war von jeher der Schutz seiner Untertanen, hierauf beruhte dessen hauptsächliche Anerkennung und Autorität. Dass Anspruch und Realität oft klaffend auseinander ragten, darf man nicht automatisch auf fehlenden Willen oder Befähigung schieben. Kein Fürst verfügte über eine stehende Militärmacht. Exekutivorgane wie unsere heutige Polizei kannte man nicht. Die Institution der Flurreiter oder Landreiter reichte allenfalls ein Stimmungsbild aus dem Land einzufangen und hier und da einem Kleingauner nachzustellen, keinesfalls jedoch zur flächenmäßigen Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder gar dem Schutz der Bevölkerung vor äußeren Aggressionen. Die Einzelverantwortung jedes Individuums in dem kleinen Bereich, in dem sich für die überwiegende Mehrheit das tägliche Leben abspielte, war deutlich größer als heute. Viele Dinge wurden örtlich entschieden und so kann es nicht wundern, dass auch für ausgesprochene Krisenzeiten regionaler Selbstschutz eine nicht unerhebliche Rolle spielte. Benachbarte Städte suchten einander durch Bündnisverträge in solchen Zeiten Garantien zu geben und Beistand zu leisten. Den Landesherren gefielen solche Selbsthilfemaßnahmen, die ganz schnell auch gegen sie gerichtet werden konnten, üblicherweise nicht, doch war ihr Nutzen im Verteidigungsfall nicht von der Hand zu weisen.

Gegen Juli 1320 waren die Rüstungen soweit fortgeschritten, dass es wiederholt zu einzelnen Scharmützeln kam, doch es scheint, als ob die Mecklenburger nicht leicht zu fassen und bezwingen waren, so dass Wartislaw IV. sich mit seinem schlesischen Schwager, dem Herzog Heinrich von Jauer verbündete. Das Bündnis kam am 27. Juli 1320 zu Frankfurt an der Oder zustande und zielte unter anderem auf eine gemeinsame Eroberung und Aufteilung der Uckermark ab. Es scheint gleichzeitig auch gegen den sächsischen Herzog Rudolf gerichtet gewesen, für den Fall, dass es mit diesem zu Feindseligkeiten kommen sollte. Wahrscheinlich bei Prenzlau trafen schließlich Anfang August die verfeindeten Hauptkräften Mecklenburgs und Pommerns aufeinander. Inwiefern der schlesische Herzog Heinrich hierbei Waffenhilfe leistete, ist ungeklärt, überhaupt ist von der Schlacht nichts dokumentiert. Die Kämpfe mussten für Heinrich von Mecklenburg jedoch mit einer Niederlage geendet haben, denn die Städte Prenzlau, Pasewalk und Templin huldigten bald drauf Wartislaw als ihrem neuen Herren, der ganz offenbar die militärische Oberhand gewonnen haben musste, andernfalls die Huldigungen nicht zustande gekommen wären. Auch in der restlichen Uckermark war der Mecklenburger Einfluss dahin.

Was dann geschah, ist bis heute im Nebel der Geschichte verloren oder nur vage zu deuten und praktisch alle Chronisten bemühten sich auffallend gleichgültig den Sachverhalt in aller Kürze zu thematisieren um das Drama schnellstmöglich abzuschließen, als ob sich nicht wichtige Fragen geradezu aufdrängten. Zugegeben, die überlieferten Zeugnisse vom Sommer 1320 die Mark betreffend sind so gering, dass man kaum eine Rekonstruktion der Geschehnisse glaubt wagen zu dürfen und doch gebietet die unerhörte Tragik und die sich hieraus ergebenden umwälzenden Folgen einen Versuch. Der erst wenige Wochen zuvor von seinem Onkel Ludwig dem Bayern mündig erklärte Heinrich II. starb auf völlig ungeklärte Weise, kaum dass er das zwölfte Lebensjahr vollendet hatte. Dass nichts über seinen Tod aufgezeichnet ist, selbst keine Mutmaßungen, wundert alleine schon, dass dabei bis heute nicht einmal das genaue Todesdatum bekannt ist, selbst nicht mit letzter Sicherheit der Monat, bleibt schließlich völlig unerklärlich, bedenkt man, dass mit ihm der letzte lebende Askanier in Brandenburg verstorben war. Die Tragödie rund um den Tod Markgraf Waldemars ein Jahr davor, ließ das Gefüge Brandenburgs und weiter Teile des Nordostens des Reichs bereits erbeben. Wie sollte es jetzt erst werden? Noch heute ist man sich uneins, starb er im Juli oder im August? Trat er nach der königlichen Verfügung vom 18. Juni 1320 überhaupt je die Regentschaft an oder blieb ihm nach der hoffnungsspendenden Tat des Onkels nur der baldige eigene Tod, ohne je aus dem Schatten der rivalisierenden Vormünder getreten zu sein?

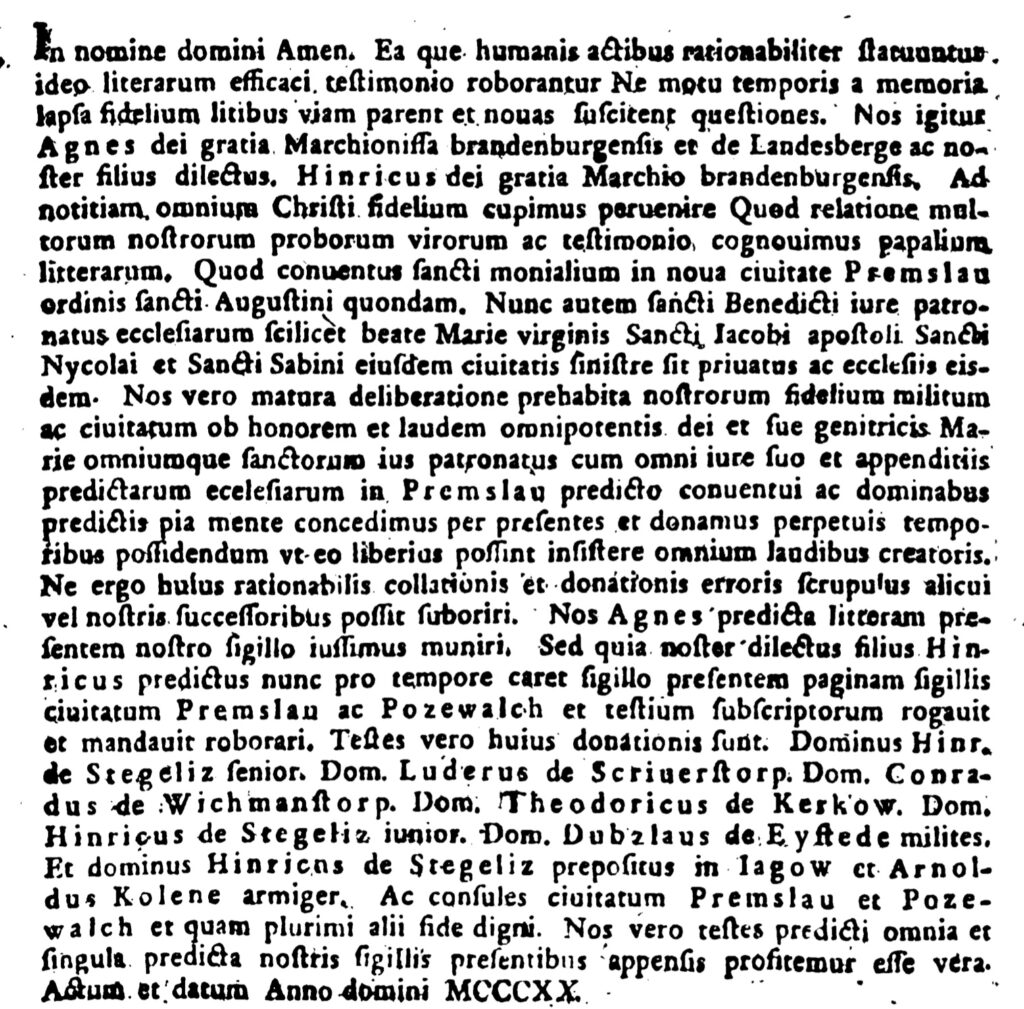

Eine Urkunde, die einzig existierende die überhaupt in der Lage ist etwas Licht in das Drama um Heinrichs Wirken oder Nichtwirken zu bringen, wollen wir uns näher betrachten. Gerken, auch nicht Riedel, und selbst nicht Krabbo, die großen märkischen Urkundenkatalogisierer und Kommentatoren des 18., 19. und frühen 20. Jahrhunderts, übersahen in ihren Arbeiten dieses Dokument, das von Johann Samuel Seckt in seinem ersten Teil „Versuch einer Geschichte der uckermärkischen Hauptstadt Prenzlau“ 1785 vom Original übernommen abgedruckt wurde.

Der eigentliche Inhalt ist wenig spektakulär aber hervorragend geeignet wichtige Rückschlüsse zu ziehen. Agnes und ihr Sohn Heinrich bestätigten darin den Nonnen des Prenzlauer Maria Magdalenen Klosters ihr altes, zwischenzeitlich von anderer Stelle streitig gemachtes Patronatsrecht über einige umliegende Dörfer und Kirchen. Wir sehen Agnes und mehr noch ihren mündig gesprochenen Sohn Heinrich erstmalig eine selbstständige Regierungshandlung tätigen. Dem Voraus ging die Anreise aus der heute im Landkreis Mansfeld-Südharz liegenden Stadt Sangerhausen. Erstmals wird Heinrich auf dem Kerngebiet der Mark Brandenburg erwähnt. Zuvor scheint er nie außerhalb der alten Residenzstadt seines Vaters gewesen zu sein, zumindest existieren keine Hinweise. Berücksichtigt man die Situation, wie sie Ende Juli 1320 in der Uckermark vorherrschte, als sie noch durch Heinrich von Mecklenburg besetzt war und dieser allem Anschein nach erst Anfang August vertrieben werden konnte, kann die Urkunde nur aus dem August sein. Warum nicht sogar später? Wir kommen noch darauf zurück.

Wenngleich der junge Markgraf den Bitten der erwähnten Nonnen mit Sicherheit gerne nachkam, darf man ebenso sicher annehmen, dass er vor diesen weitaus wichtigeren Vasallen und Städte den Vorzug gegeben hat und erst deren Rechte und Privilegien bestätigte. Allein die in der Urkunde zahlreich erwähnten uckermärkischen Adelsleute sowie städtischen Ratsleute aus Prenzlau und Pasewalk, sind untrüglicher Beweis, dass ein großer Anlass sie nach Prenzlau geführt hatte. Was anderes als ein festlicher Belehnungsakt, gefolgt von der Huldigung einem neuen Landesherren könnte hierfür Ursache gewesen sein? Auch wenn hierzu keine Dokumente vorhanden sind, liegt die Vermutung sehr nahe, dass Heinrich in Prenzlau vom anwesenden Landadel und den Abgeordneten der Städte gehuldigt wurde. Die damit verbundenen Urkunden sollten, das war keineswegs unüblich, später erst ausgestellt werden, zumal Heinrich zu diesem Zeitpunkt noch kein eigenes Siegel führte, wie die Urkunde zugunsten des Prenzlauer Nonnenklosters bewies. Ein Problem stellte dies keineswegs dar. Meistens wurden Urkunden erst nachträglich von Kanzleien angefertigt und im Nachgang besiegelt. Die am Tag der Vertragsschließung unter Zeugen vorgenommenen Vereinbarungen waren auch so rechtskräftig. Wahrscheinlich waren davon schlichte Mitschriften vorhanden, doch wurden die eigentlichen, meist aufwendig angefertigten, manchmal auch in materieller Hinsicht wertvollen Dokumente erst im Anschluss von sachkundigen Skriptoren hergestellt und bei Bedarf vervielfältigt. Das Fehlen irgendwelcher Urkunden die beispielsweise die durch Heinrich bestätigten Privilegien der Stadt Prenzlau nachzuweisen in der Lage sind, stellt keinen Widerspruch dar. Heinrichs schnell darauffolgender Tod verhinderte die anschließende Ausfertigung dieser Urkunden. Da die Mark nun einem wirklich völlig offenen Schicksal entgegen taumelte, schlimmer als noch nach dem Tod Waldemars, und es völlig offen war, ob Brandenburg als Fürstentum überhaupt weiterbestehen und wer dann der neue Herr sein würde, waren alle kürzlich erteilten Privilegien einerseits, alle geleisteten Huldigungen andererseits, gegenstandslos geworden. Jeder aufgewandte Pfennig, um wertlos gewordene Urkunden anzufertigen, nur um Vorgänge zu dokumentieren, die keine Rechtsgültigkeit mehr hatten, wäre reinste Verschwendung gewesen.

Die Frage ob Heinrich seine Regierung antrat und ob er eigene Regierungshandlungen vornahm, ist durch die Existenz vorerwähnter Urkunde beantwortet. Bleibt die Frage nach der Todesursache. Es war kein Geheimnis, dass er als kränklicher Knabe unter der ständigen, sorgenvollen Hege seiner Mutter stand und bis vor Kurzem nicht einmal in der Mark gesehen wurde, was übrigens nochmal erklärt, weshalb ihn beim Tod Waldemars keiner der märkischen Vasallen persönlich kannte und selbst von seiner Existenz mit großer Sicherheit nichts wussten. Wenn wir wiederholt lasen, dass Heinrich kränklich war, so beruht die Annahme auf den ganz wenigen Schriftstücken, die überhaupt ihn betreffend existieren und wo dies fast beiläufig, ohne es zu konkretisieren, erwähnt wird. Man gewinnt fast den Eindruck, dass es ihm nachträglich angedichtet wurde, um damit sein frühes Ableben erklären zu können. Im Fall Heinrichs bleibt alles Spekulation, es ist gibt bislang keine bekannten Hinweise die sich dazu äußern wie er starb. Dass es auch keine Spekulationen gab, zumindest keine, die die Zeit überdauert hätten, verwundert. Mutmaßungen der noch heranwachsende Markgraf könnte Opfer eines Giftattentats geworden sein, vermisst man erstaunlicherweise, wo doch sonst dieser Verdacht fast immer bemüht wurde, wenn ein Mensch ohne näher bekannte Gründe dahinschied. Wer aber hatte vom Tod Heinrichs II. den größten Nutzen? Kurzfristig zunächst alle die sich an den Landschaften der Mark in den zurückliegenden 12 Monaten gütlich taten. Mittel- oder langfristig jedoch hauptsächlich Herzog Rudolf von Sachsen-Wittenberg, der sich jetzt mehr den je als Vorsteher des ältesten noch existierenden askanischen Zweigs auf die Belehnung mit der Mark Brandenburg Hoffnung machen konnte. Würde sich sein von ihm gewählter und unterstützter Wunschkandidat, der Habsburger Friedrich der Schöne, im Ringen um die Königskrone durchsetzen, wäre es praktisch spruchreif. Der größte Nutznießer der Situation zu sein, reicht dennoch nicht aus, dem Herzog eine heimtückische Gewalttat zu unterstellen und so bleibt der Tod des letzten Askaniers in Brandenburg ein ungelöstes Rätsel.

Was wird von der Mark Brandenburg übrig bleiben? Teilt sie das Schicksal der Mark Lausitz und wird zerstückelt unter den angrenzenden Fürsten oder geht sie, das was noch vorhanden war, als Erbe an die askanische Nebenlinie Sachsen? Sollte ein askanische Wiederbelehnung erfolgen, wie werden sich die jüngeren Zweige verhalten, kommt es zum Erbfolgestreit?

Fällt sie stattdessen als erledigtes Lehen ans Reich zurück und wird vom römisch-deutschen König neu verliehen? Wenn ja, wer wird sich an der Spitze des Heiligen Römischen Reichs durchsetzen?