Mit dem Tod Markgraf Albrechts II., gab es erstmals in Brandenburg keinen unmittelbaren Nachfolger. Die Söhne Johann und Otto waren beide noch im Knabenalter und als Unmündige nicht befähigt zur Regierung. Das erste brandenburgische Interregnum trat ein und drohte die weitere Entwicklung der Mark ausgerechnet in einer Zeit großer Umwälzungen, zu lähmen.

Mit dem Tod Markgraf Albrechts II., gab es erstmals in Brandenburg keinen unmittelbaren Nachfolger. Die Söhne Johann und Otto waren beide noch im Knabenalter und als Unmündige nicht befähigt zur Regierung. Das erste brandenburgische Interregnum trat ein und drohte die weitere Entwicklung der Mark ausgerechnet in einer Zeit großer Umwälzungen, zu lähmen.

Albrechts Söhne wurden spät geboren: Johann, der erstgeborene, vermutlich Mitte des Jahres 1213 geboren und dessen Bruder Otto wahrscheinlich 1215. Im ausgehenden Hochmittelalter traten sie die souveräne Regentschaft in Brandenburg an und führten die Mark nicht nur in die Epoche des Spätmittelalters, sie machten Brandenburg, das noch unter dem Großvater ein Entwicklungsland war, zur dominierenden Mittelmacht im sächsischen Raum. Unter ihrer Führung wurde das Land weiträumig nach Osten erweitert.

Vormundschaftsregelung & Regentschaft

Bevor Friedrich II. im August 1220 von Augsburg aus seinen Italienzug begann, um sich von Papst Honorius III. in Rom zum Kaiser krönen zu lassen, regelte er in seiner Rolle als Reichsoberhaupt und damit oberster Vormund der beiden brandenburgischen Fürstensöhne, die weiteren Verantwortlichkeiten sie und die Mark betreffend. Zum Lehnsvormund und damit Verweser Brandenburgs bestellte er den Magdeburger Erzbischof Albrecht von Käfernburg, der wichtigste Parteimann Friedrichs II. im norddeutschen Raum. Vormund der Knaben wurde, ganz dem überliefertem sächsischen Recht folgend, der älteste männliche Verwandte, Graf Heinrich I. von Anhalt, ein Vetter des verstorbenen Vaters. Die nicht eben übliche Trennung von Landesverwesung und Vormundschaft für die Erben, barg Konfliktpotenzial, zumal der Erzbischof von Magdeburg und der Graf von Anhalt noch vor nicht allzu langer Zeit in gegnerischen Lagern stehend, verfeindet waren. Noch vor drei Jahren, in der Schlussphase des Thronstreits zwischen Kaiser Otto IV. und Friedrich II., kämpften Markgraf Albrecht II. und Graf Heinrich an der Seite des Kaisers im Magdeburgischen, wo sie beiderseits der Elbe schwere Verwüstungen anrichteten und die Stadt Burg zeitweise belagerten. Aber auch die verwandten Häuser Brandenburg und Anhalt waren einige Zeit miteinander entzweit. Der Zwist innerhalb der askanischen Zweige reichte noch auf Markgraf Otto II. und Herzog Bernhard von Sachsen zurück. Erst mit dem Tod Markgraf Ottos II. († 1205) und Herzog Bernhards III. († 1216) fanden die Familienzweige wieder langsam zusammen. Die Beziehungen zur askanischen Linie Weimar-Orlamünde, die seit 1206 unter den Söhnen Graf Siegfrieds III. zweigeteilt war, blieb möglichbelastet. In diesem Zusammenhang ist interessant den zwischenzeitlich überwundenen dänischen Krieg noch einmal zu rekapitulieren. Graf Siegfried III. von Weimar-Orlamünde war ein Enkel Albrechts des Bären. Er war mit einer Tochter des dänischen Königs Waldemar I. verheiratet. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor, Albrecht und Hermann. Albrecht ist im Zusammenhang des erwähnten Konflikts von Interesse, denn er wurde noch während des staufisch-welfischen Thronstreits von König Waldemar II. mit Ostholstein belehnt und stand auf dänischer Seite. Im Kampf Kaiser Ottos IV. gegen Dänemark – König Waldemar II. hatte sich zwischenzeitlich dem staufischen Gegenkönig Friedrich II. angeschlossen – stand somit dieser Graf Albrecht, Urenkel Albrechts des Bären, im direkten Widerstreit mit seinen Blutsverwandten aus Brandenburg, Anhalt und Sachsen. Wie sich das Verhältnis zwischen Brandenburg und Weimar-Orlamünde in den kommenden Jahren nach dem Frieden von 1219 entwickelte, ist anhand der Urkundenlage nicht eindeutig zu beurteilen. In den bald wieder ausbrechenden Konflikten zwischen dem Reich und Dänemark – das Bündnis zwischen Friedrich II. und Waldemar II. hielt nicht lange – verhielten sich die beiden jungen Markgrafen in Brandenburg neutral. Sie richteten ihr Augenmerk in eine andere Richtung, doch soweit sind wir chronologisch noch nicht.

Markgräfinwitwe Mechthild verfolgte hinsichtlich der getroffenen Regelung die Landesverwaltung betreffend eine eigene Strategie und war mit der Regelung Friedrichs II. nicht glücklich. Mit dem vielseitig beschäftigten Erzbischof als Landesverweser, war ihrer Ansicht nach die Entwicklung Brandenburgs auf Jahre hinaus gelähmt. Der Magdeburger Metropolit zeigte wenig Muse seinem Amt in gebührender Weise nachzukommen und war stellenweise mehr darauf bedacht seine Reliquiensammlung zu vergrößern. Eindrucksvollste Erwerbung in dieser Zeit war die angebliche Hirnschale des Heiligen Mauritius, die er Ende September 1220 präsentierte, womit er großes Aufsehen erregte und dem Erzstift viele einträgliche Pilger verschaffte. Auch in der Reichspolitik war der Erzbischof zunehmend eingebunden. Wenn er auch Friedrich II. wegen seines Reliquienschauspiels nicht nach Italien begleitete, dadurch bei dessen Kaiserkrönung fehlte, gereichte es ihm beim jungen Kaiser nicht zum Nachteil, er blieb für Friedrich eine der wichtigsten Persönlichkeiten im Reich. Mechthild gedachte die Regentschaft im zukünftigen Fürstentum ihrer heranwachsenden Söhne selbst in die Hand zu nehmen – zumindest indirekt, denn ohne einen Mann als formalen Vormund, vermochte keine Frau einen Vertrag zu schließen oder gar Regentschaftshandlungen vorzunehmen. Die Rolle dieses Vormunds übernahm nach der Sitte ebenfalls der Anhalter Graf, der schon Vormund der markgräflichen Knaben war. Sie glaubte die Interessen ihrer Söhne besser wahren zu können, als der beschäftigte Kirchenfürst, ohne dabei dessen Aufrichtigkeit anzweifeln zu wollen. Mechthild trat also mit Erzbischof Albrecht von Käfernburg in Kontakt und unterbreitete ihm das Angebot sein Vorrecht auf das Amt des Landesverwesers abzukaufen. Ein solches Vorrecht überhaupt abkaufen zu können, dessen ganzer Zweck in der Landpflege und Wahrung eines Besitzstands bestehen sollte, damit ein verwaltetes Objekt zu gegebener Zeit in ungeschmälerter Form dem oder den rechtmäßigen Besitzern überlassen werden kann, wirft ein vielsagendes Bild auf die gelebte Praxis, die hinter der Statthalterschaft durch einen Vormund stand. Tatsächlich wurde Land oder Besitz vom Verweser so genutzt und für sich vereinnahmt, als ob es Eigenbesitz wäre, was bis zu regelrechter Ausbeutung oder Veräußerung reichte, unter dem schwer widerlegbaren Vorwand, damit die Kosten der eigenen Anstrengungen zu bestreiten. Dem Magdeburger Erzbischof kann in dieser Hinsicht zwar keine ausgeprägte Gier oder Habsucht unterstellt werden, doch nutzte auch er die ihm gebotene Chance, um seine eigenen Finanzen zu sanieren. Allem Anschein nach blieb er dabei in der kurzen Zeit als Verweser Brandenburgs dennoch maßvoll und missbrauchte seine Amtsgewalt nicht übermäßig. Die Markgräfin bot ihm zur Abfindung seiner Rechte 1.900 Mark Silber, worauf es erstaunlich schnell zum Abschluss kam. Ob die Initiative nicht sogar vom Erzbischof selbst ausging, ist nicht auszuschließen. Vom 20. September 1221 ist der Inhalt des Abtretungsvertrags überliefert. Darin wird in ausführlicher Weise unter anderem das gesamte Prozedere der Geldübergabe beschrieben. Die Urkunde war in Barleben ausgestellt, ziemlich genau in der Mitte zwischen dem brandenburgischen Wolmirstedt und Magdeburg. Die Abfindesumme sollte zu zwei gleichen Teilen entrichtet werden. Die erste Zahlung hatte zum Fest des Heiligen Sankt Martin zu erfolgen, also am 11. November 1221. Die zweite Zahlung war auf das Fest des heiligen Johannes angesetzt und somit auf den 24. Juni 1222. Der Erzbischof oder seine Bevollmächtigten werden hierzu das jeweilige Geld auf Burg Wolmirstedt abholen, um es anschließend in Magdeburg nach dortigem Gewicht abzuwiegen. Es wurden Bürgen vereinbart, die im Falle eines Zahlungsausfalls die Summe zu entrichten hätten. Der Ausfall eines Bürgen wurde ebenso vertraglich berücksichtigt, wie der Tod eines oder gar beider Mündel. Auch das Dahinscheiden des Erzbischofs oder des Kaisers wurde bedacht, ja selbst der Fall einer erneuten Doppelwahl eines römisch-deutschen Königs. Alles schwor man in die Hände von vier Magdeburger Domherren. Nicht das Schriftliche war der bindende Akt, sondern der mündlich geschworene Eid auf das vor allen Anwesenden laut vorgetragene Vertragswerk.

Ob nun die hauptsächliche Initiative vom Erzbischof herrührte oder wie bislang vermutet von der markgräflichen Mutter der zukünftigen Regenten, ist für die Sache unerheblich, für den Erzbischof kam das Abkommen zumindest ganz zur rechten Zeit. Der Kaiser nahm zunehmend seine Aufmerksamkeit und Zeit in Anspruch, darüber hinaus konnte er das Geld gut gebrauchen, wie es aus einem wenige Tage vor Vertragsschluss getätigten Schreiben hervorgeht. Drei Tage bevor es in Barleben zur Ratifizierung kam, erwähnte der Kirchenfürst am 17. September 1221, dass mit dem Geld der Markgräfin verpfändete Tafelgüter ausgelöst werden sollen.

Mechthild bewies durch ihr Engagement Weitblick hinsichtlich der weiteren Entwicklung Brandenburgs. Es gibt einen Einblick auf eine Frau, die ganz im Gegensatz zur bis heute noch immer vorherrschenden Auffassung, nach der Frauen eine weit untergeordnete und völlig passive Rolle in Bezug auf Staatsgeschäfte und Politik hatten. Vielmehr erhalten wir hier einen Beweis, dass auch Frauen in geeigneter Position, sobald es die Situation erforderte, den notwendige Willen und diesbezügliche Können aufbrachten, die Erfordernisse des Augenblicks zu erkennen, geeignete Maßnahmen zu planen und erfolgreich umzusetzen. Man darf daraus folgerichtig den Schluss ziehen, dass eine Frau, besonders eine Fürstin, nicht selten von ihren Ehegatten in die Regierungstätigkeiten eingeweiht waren und, davon darf man in vielen Fällen ebenfalls ausgehen, sich mitunter Ratschläge von ihren Frauen einholten. Das Bild des frauenfeindlichen Mittelalters muss ebenso aus den Köpfen verbannt werden, wie die noch immer vorherrschende Meinung, das Mittelalter wäre eine Epoche allseits despotischer Feudalherren gewesen, in der Rechtsgrundsätze nicht existierten und allenfalls die hohen Herren über Recht und Unrecht bestimmten.

Rechtsgrundsätze, Kodifizierung, Reichsverfassung

Auf welcher Grundlage wurden Dinge wie Vormundschaft oder Erbfolge geregelt? Auf welchen Grundsätzen basierten die Rechtsgebräuche des Mittelalters? Allgemeingültig auf die gesamteuropäischen Verhältnisse bezogen, kann es hier nicht beantwortet werden, doch schauen wir uns die Situation für das germanisch geprägte Gebiet des Heiligen Römischen Reichs an. Die Art und Weise wie gesellschaftliches Zusammenleben geregelt war, wurde bislang mündlich überliefert und resultierte aus dem althergebrachten Gewohnheitsrecht des germanischen Sprachraums. Eine Niederschrift, eine Kodifizierung von Gesetzen kannte das römisch-deutsche Reich bislang noch nicht. Auch wenn dies nach heutigem Maßstab als rückständig betrachtet wird, sei erwähnt, dass sich zur damaligen Zeit eine prozentual weit größere Menge Menschen – Männer um genau zu bleiben – mit der Rechtssprechung beschäftigten, als dies in der heutigen Gesellschaft der Fall ist. Allgemeine Rechtskenntnisse waren weit verbreitet, auch ohne dass sie schriftlich fixiert waren.

Während der Regentschaft Kaiser Friedrichs II. sollte sich daran manches ändern. Mit dem Sachsenspiegel des Eike von Repgow (um 1185 – nach 1233) entstand das erste Rechtsbuch in deutscher Sprache. Er war vermutlich ein Ministerial Graf Heinrichs von Anhalt, dem bereits erwähnten Verwandten und Vormund unserer beiden markgräflichen Knaben sowie der Markgräfinwitwe Mechthild. In Eike von Repgows Werk wurden die im sächsischen Kulturraum überlieferten Rechtsgebräuche erstmals in umfassender Weise aufgeschrieben. Zusammen mit dem Mühlhäuser Reichsrechtsbuch ist es das älteste bekannte Gesetzbuch des deutschen Mittelalters. In mittelniederdeutscher Sprache verfasst, ist der Sachsenspiegel gleichzeitig das älteste überlieferte Schriftstück größeren Umfangs in deutscher Sprache. Die Niederschrift erfolgte im Zeitraum von 1220 bis 1235 und fand wegen seines inhaltlichen Wiedererkennungswerts in kurzer Zeit weite Verbreitung, auch weit über die Grenzen des sächsischen Kulturraums hinaus. Viele gleichartige, später aufgesetzte Werke basierten auf den aufgezeichneten Klauseln des Sachsenspiegels. Dergleichen Werke, so beispielsweise der Schwabenspiegel, berücksichtigten die lokalspezifischen Bedürfnisse und Rechtsbräuche, doch erkannte man auch dort die Nähe zum überlieferten germanischen Erbe. Im Laufe der Zeit kam Römisches Recht hinzu, das im Spätmittelalter immer zunehmenderen Einfluss bekam und die Rechtspflege schließlich dominierte. An späterer Stelle kommen wir nochmals auf Eike von Repgow zurück.

Die Kodifizierung wichtiger Vorgänge erlebte in den Schlussjahrzehnten des Hochmittelalters einen Aufschwung. Latein war die bestimmende Schriftsprache in praktisch allen offiziellen Schreiben, schon um den Inhalt in der damals bekannten Welt universell lesbar zu halten, aber auch wegen des bisherigen Monopols der abendländischen Kirche, deren niederer Klerus als Auftragsschreiber überall zum Einsatz kam. Langsam fand daneben auch schon die Mittelhochdeutsche Sprache Einzug in solchen Schriften, die nicht den Charakter von Vertragswerken hatten. Die Kirche begann sein bisheriges Alleinstellungsmerkmal als Schreiberkaste zu verlieren. Größten Einfluss beim Einzug der Volkssprache hatte der Minnesang, der sich, aus Frankreich kommend, in ganz Europa verbreitete. In den regionalen Sprachen der Menschen vorgetragen, erlangte er solche Popularität, dass von zahlreichen zeitgenössischen Werken allerlei Abschriften kursierten, womit die Verbreitung von Schriften in den volkstümlichen Sprachen ganz erheblich gefördert wurde. Die erfolgreichsten Protagonisten waren die Pop- oder Rockstars der Zeit, wenn man es mit heute vergleichen möchte. Sie trugen ihre musikalisch untermalten Verse vor den höchsten Vertretern der Gesellschaft vor. Der Minnesang erlangte einen derart hohen Grad der Popularität, das er nicht nur von den Vertretern des Adelskreis praktiziert wurde, er wurde sogar zum regelrechten Merkmal der Ritterschaft, genau wie es Schwert, Schild oder Pferd war. Ihn zu beherrschen und formvollendet zu praktizieren, gehörte zum buchstäblich guten Ton. Einem steten Wandel unterliegend, deckten Texte und Dichtungen bald nicht mehr nur die Lyrik ab, politische oder gesellschaftsrelevante Themen kennzeichneten das Können der Hervorragendsten der Zunft. Bekannte Vertreter im deutschen Sprachraum waren Heinrich von Morungen, Walther von der Vogelweide, der Tannhäuser oder Heinrich von Meißen, besser als „Frauenlob“ bekannt.

Walther von der Vogelweide ist dabei sicherlich unter allen deutschsprachigen Minnesängern der bis heute bekannteste Vertreter. Eines seiner Werke mit der größten Verbreitung wurde in kunstvoll illustrierter Weise im Codex Manesse – Große Heidelberger Liederhandschrift – verewigt.

Ich saz ûf eime steine

und dahte bein mit beine,

dar ûf satzt ich den ellenbogen;

ich hete in mîne hant gesmogen

daz kinne und ein mîn wange.

dô dâhte ich mir vil ange,

wie man zer welte solte leben;

deheinen rât kond ich gegeben,

wie man driu dinc erwurbe,

der keines niht verdurbe.

diu zwei sind êre und varnde guot,

daz dicke ein ander schaden tuot;

das dritte ist gotes hulde,

der zweier übergulde.

die wolte ich gerne in einen schrîn:

jâ leider desn mac niht gesîn,

daz guot und weltlich êre

und gotes hulde mêre

zesamene in ein herze komen.

stîg unde wege sint in benomen;

untriuwe ist in der sâze,

gewalt vert ûf der strâze,

fride unde reht sint sêre wunt.

diu driu enhabent geleites niht,

diu zwei enwerden ê gesunt.

Ganz leicht fällt das lesen freilich nicht, doch lässt die mittelhochdeutsche Sprache von damals die Nähe zum heutigen Neuhochdeutsch klar erkennen. Schauen wir uns den Text ins heutige Deutsch übersetzt an:

Ich saß auf einem Steine

und deckte Bein mit Beine,

darauf der Ellenbogen stand;

es schmiegte sich in meine Hand

das Kinn und eine Wange.

Da dachte ich sorglich lange,

dem Weltlauf nach und irdischem Heil;

doch wurde mir kein Rat zuteil,

wie man drei Ding’ erwürbe,

dass ihrer keins verdürbe.

Zwei Ding’ sind Ehr’ und zeitlich Gut,

das oft einander Schaden tut,

das dritte Gottes Segen,

den beiden überlegen.

Die hätt ich gern in einem Schrein.

Doch mag es leider nimmer sein,

dass Gottes Gnade kehre

mit Reichtum und mit Ehre

zusammen ein ins gleiche Herz.

Sie finden Hemmungen allerwärts;

Untreue liegt im Hinterhalt,

kein Weg ist sicher vor Gewalt,

so Fried als Recht sind todeswund,

und werden die nicht erst gesund,

wird den drei Dingen kein Geleite kund.

Zwei überaus wichtige Schriftstücke aus der Regierungszeit Friedrichs II. sollten noch erwähnt werden. Beide hatten erheblichen Einfluss auf die weitere Reichsentwicklung und lassen in ihrer Auswirkung Züge einer rudimentären Verfassung erkennen. Auch wenn bei weitem noch vieles fehlte, um einem umfassenden Verfassungswerk nach heutigen Maßstäben zu genügen, stellten beide Urkunden grundlegende Weichen. Das sich seit Generationen herausbildende Reich, mit seiner dezentralen Struktur, schuf keinen frühen Nationalstaat, wie es in Frankreich oder England zeitgleich der Fall war, es hatte stattdessen ein föderales Gepräge angenommen, worin sich das alte Stammeserbe der Germanen noch vage erkennbar widerspiegelte.

Am 26. April 1220 verbriefte Friedrich II., damals noch römisch-deutscher König, den geistlichen Fürsten im nördlichen Reichsteil in seiner Confoederatio cum principibus ecclesiasticis, seinem Bündnis mit den Kirchenfürsten, weitreichende Rechte in ihren jeweiligen Herrschaftsgebieten. Die Zugeständnisse waren der Preis für die Wahlunterstützung seines erst neunjährigen Sohnes Heinrich, fortan Heinrich VII., nicht zu verwechseln mit dem späteren Kaiser Heinrich VII., der aus dem Hause Luxemburg stammte. Die Wahl des Knaben fand unter den weltlichen Fürsten nicht überall Anklang, doch reichte die Unterstützung des Klerus, um ein ausreichend deutliches Votum zu erlangen. Friedrich regelte frühzeitig seine Nachfolge, insbesondere im Zusammenhang seines Kreuzzugsversprechens von 1215. Wenige Monate später zog er nach Rom, um sich dort vom Papst zum Kaiser krönen zu lassen. Während der Jahre in denen der Kaiser abseits des nördlichen Reichsteils in seinem Königreich Sizilien oder sonst in Italien weilte, sich mit den oberitalienischen Kommunen ebenso stritt, wie mit den Päpsten, war sein Sohn Heinrich VII. im deutschen Reichsteil als Regent tätig. Zunächst noch unmündig, stand er in dieser Zeit noch unter Vormundschaft. Mit zunehmendem Alter begann er dem eigenen Selbstverständnis gemäß mit ersten Regierungstätigkeiten, stieß hierbei aber bald auf Widerstände der Fürsten, die je nach Stand der persönlichen Interessen entweder dem König oder dem Kaiser nachhingen und gegeneinander ausspielten. Kaiser Friedrich II. mischte sich von Italien aus mehrmals mit Vehemenz in die Regierung des Sohnes ein, was dessen Autorität nachhaltig untergrub. Um die Renitenz der Fürsten zu bändigen, kam es in Worms zur Beglaubigung ihrer schon ausgeübten Privilegien. Am 1. Mai 1231 wurde unter dem fortlaufenden Druck der weltlichen Fürsten von König Heinrich VII. im Statutum in favorem principum, dem Statut zugunsten der Fürsten, besser unter dem Begriff Wormser Reichsspruch bekannt, die analoge Privilegienbestätigung besiegelt, wie sie der Vater 11 Jahre zuvor den geistlichen Fürsten bereits zuerkannte. Friedrich II. musste ein Jahr später in Cividale del Friul (deutsch: Östrich), nach Verhandlungen mit den Fürsten, die Urkunde bestätigen. Rechte und Regalien der Reichsfürsten waren jetzt kaiserlich verbrieft. Die Territorialisierung und Zersplitterung des Reichs beschleunigte sich, bei gleichzeitiger Minderung der königlichen und kaiserlichen Zentralgewalt. Das Reichsoberhaupt betrieb zur Erlangung kurzfristiger Ziele einen langfristigen Ausverkauf imperialen Rechte, wodurch die kaiserliche Machtbasis ernstlich ausgehöhlt wurde. Beleuchtet man die beurkundeten Rechte näher, stellt man fest, dass viele, wenn nicht die allermeisten der jetzt schriftlich fixierten Privilegien, schon geraume Zeit zuvor in unterschiedlicher Ausprägung vergeben und von den Fürsten angewendet wurden. Die römisch-deutschen Häupter waren spätestens seit Lothar III. zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele in wachsendem Maße genötigt auf kaiserliche Vorrechte zugunsten einer größerer werden Zahl von Fürsten zu verzichten. Mit Vergabe beispielsweise des Münz- oder Zollregals, der hohen Gerichtsbarkeit und anderen Regalien, erkauften sie sich regelrecht die Unterstützung der Reichsfürsten. Friedrich II. verbriefte, betrachtet man sich die Angelegenheit näher, in den beiden genannten Urkunden streng genommen solche Privilegien, die teilweise oder bereits in größerem Umfang, schon längst veräußert waren. Er gab dem schon länger eingeleiteten Prozess der Devolution nur noch eine formelle Beglaubigung.

Auf ein weiteres Dokument seiner Regierungszeit, den Mainzer Landfriede vom 15. August 1235, gehen wir etwas später ein. Es ist die erste Urkunde der kaiserlichen Kanzlei, die außer in Latein, auch in Mittelhochdeutsch verfasst wurde und reiht sich zu jenen Dokumenten, die im Nachhinein betrachtet dem Wesen nach Teil einer frühen Reichsverfassung waren, selbst wenn der Kaiser dahingehend keiner gewollten Linie folgte.

Kindheit der Markgrafen

Über die Kindheit Johanns und Ottos ist kaum etwas bekannt. Sie tauchen zwar seit 1221 auf allen Urkunden der Mutter als Mitaussteller auf, daraus lassen sich aber keine Hinweise auf Einzelheiten ihrer Kinderjahre ablesen. Es zeigte allerdings, dass sie frühzeitig auf ihre Rolle als Regenten vorbereitet wurden. Ihre spätere Regierung, die sie lange gemeinsam und immer ohne gegenseitige Konflikte ausübten, war vielleicht das Ergebnis einer gezielten Einwirkung der Mutter und möglicherweise ebenso des Vormunds. Vielleicht war dessen seit 1221 bestehendes Zerwürfnis mit dem Bruder, Herzog Albrecht I. von Sachsen, mahnendes Beispiel gewesen, und veranschaulichte den heranwachsenden Markgrafen die Wichtigkeit eines einträchtigen Miteinanders innerhalb der Familie. Vielleicht hatte es auch der verstorbene Markgraf vor seinem Tod den kindlichen Söhnen noch eindringlich ans Herz gelegt. Nur weil diesbezüglich schriftlichen Zeugnisse fehlen, bedeutet es nicht automatisch, dass keine Disposition existierte. Selbst bei den römisch-deutschen Kaisern waren schriftliche Testamente unbekannt. Erst Kaiser Otto IV. ließ seinen letzten Willen notieren. Bis dahin wurden mündliche Anweisungen gegeben, die oft noch auf dem Sterbebett erteilt wurden. Als Kaiser Barbarossa in hohem Alter den beschwerlichen Kreuzzug ins Heilige Land antrat, war zuvor alles mit seinem Sohn und Nachfolger geregelt worden, ohne ein beglaubigendes Dokument auszufertigen. Dergleichen Dinge wurden nach alter Tradition mündlich, unter Beisein von Zeugen besprochen und öffentlich verkündet. Wie im Großen, so darf man es sich im Kleinen vorstellen. Dass Ereignisse von kleineren, unbedeutenderen Fürstenhöfen naturgemäß weit weniger bekannt wurden, leuchtet ein. Der kaiserliche Hof war ein Ort des sehen und gesehen werden. Dauerhafte oder zeitweilige Ratgeber und Scharen von Gästen waren Zeugen des täglichen Hoflebens. Strömungen, Verlautbarungen und Stimmungen konnten ihnen kaum verborgen bleiben. Wurden Vereinbarungen nicht gezielt im Geheimen und kleinsten Kreis besprochen, wurden die höfischen Vorgänge zwangsläufig verbreitet und überregional bekannt. In Bezug auf den Brandenburger Hof darf man sich nichts vormachen. Er war in dieser Zeit kaum der Schauplatz vieler Menschen. Ein bescheidener Kreis enger Vasallen, die als Räte fungierten, sowie einige Hofbeamte und Geistliche, sowie allenfalls einige zeitweilige Gäste, bildeten das überschaubare Hofleben eines provinzialen Fürstentums, wie es die Mark damals unstrittig noch immer war. Nach dem Tod des Markgrafen wird die Hofhaltung aus Ersparnisgründen nochmal wesentlich kleiner und intimer geworden sein. Als Ratgeber trat wahrscheinlich nur Graf Heinrich von Anhalt auf. 1221 erfolgte der geschilderte Erwerb der Lehnsvormundschaft durch die Markgräfin, womit der brandenburgische Hof wieder an Format hinzugewann.

Beide Söhne, obwohl noch Kinder, werden als Mitkäufer auf der Urkunde neben der Mutter erwähnt. Man darf mit gutem Recht annehmen, dass dem Willen des verstorbenen Vaters folgend, beide Brüder zur Regierung kommen sollten, nicht nur Johann als der Erstgeborene. Ihm kam das Vorrecht der Erzkämmererwürde zu, dem Jüngeren waren daneben keine weiteren Privilegien vorenthalten. Die eigenen Erfahrungen des Vaters, dessen Anspruch auf die Mitregentschaft in der Mark von den deutlich älteren Brüdern lange ignoriert wurde, woraus sehr wahrscheinlich Albrechts offene Auflehnung gegen Markgraf Otto II. in jungen Jahren resultierte, könnte ein triftiger Anlass gewesen sein, die eigenen Söhne in Bezug auf eine gemeinschaftliche Regierung ausdrücklich zu instruieren und zu ermahnen.

Dänemarks König wird entführt

In der Nacht vom 6. auf den 7. Mai 1223 ereignete sich die aufsehenerregende Entführung des dänischen Königs. Es ist der Stoff, aus dem Filmbücher oder Abenteuerromane geschrieben werden. In den frühen Morgenstunden bemächtigte sich Graf Heinrich I. von Schwerin des dänischen Königs Waldemar II. und seines ältesten, gleichnamigen Sohnes, dem dänischen Mitkönig seit 1218. König und Sohn waren zur Jagd auf der kleinen Insel Lyø und verbrachten dort die Nacht ohne Bewachung. Unbemerkt auf die Insel gelangt, bemächtigte Heinrich sich in den frühen Morgenstunden der beiden dänischen Könige und führte sie unbemerkt als Geiseln fort.

Was trieb Heinrich zu dieser verwegenen Tat?

Zunächst einige Sätze zum Schweriner Grafen selbst: 1219 belehnte ihn der damalige brandenburgische Markgraf Albrecht II. mit Burg und Ländchen Lenzen, zwischen der Elbe und dem Rudower See gelegen. Hierdurch wurde er zu einem Lehnsmann. Heinrich war der vierte von fünf Söhnen des ersten Schweriner Grafen, Gunzelin I. (um 1127 – 1185), aus dem Hause Hagen. Untypisch, beschritt der erstgeborene Bruder Heinrichs einen geistlichen Weg, worauf der zweitälteste Bruder nach dem Tod des Vaters im Jahre 1185, als Helmond I. Graf von Schwerin wurde. Dieser resignierte 1194 und bestellte seine zwei jüngeren Brüder, darunter Heinrich, zu den neuen Grafen von Schwerin. Der fünfte und damit jüngste Bruder wurde ebenfalls Geistlicher und war unter anderem erst Domherr, dann Dompropst in Hildesheim, später in Verden. Von 1238 bis zu seinem Tod im Folgejahr, war er Bischof von Schwerin.

Dauerkonflikte mit dem aggressiv expansiven Dänemark bestimmte die Politik Heinrichs. 1208, es war das Jahr in dem Philipp von Schwaben in Bamberg ermordet wurde, verjagte der dänische König die beiden Brüder aus ihrer eigenen Grafschaft. Zuvor hatte er sich in den Streit der Schweriner Grafen mit einem Vasallen eingemischt, um vor diesem Hintergrund seine eigene Agenda umzusetzen. 1214 leisteten sie Waldemar II. notgedrungen den Lehnseid und wurden von ihm mit ihrer eigenen Grafschaft belehnt. Es folgten einige Jahre der relativen Ruhe. Eine erneute Selbstständigkeit konnten sie gegen das übermächtige Dänemark nicht durchsetzen, das in dieser Zeit mit wachsendem Erfolg Krieg um Pommern gegen Brandenburg führte. 1219 kam es zum Friedensschluss zwischen Dänemark und der Mark, sowie im gleichen Jahr zu jener Belehnung Heinrichs mit Burg Lenzen. Er nahm am Kreuzzug gegen Ägypten teil. Er gehörte zu den sehr spät eintreffenden Teilnehmern, viele deutsche Kreuzfahrer hatten bereits die Rückreise angetreten. Wahrscheinlich war er am verlustreichen Feldzug ins Nildelta beteiligt, der in einer Niederlage und dem Abbruch des Kreuzzugs endete.

1221 starb in der Heimat sein Bruder, mit dem er die Grafschaft Schwerin gemeinschaftlich regiert hatte. König Waldemar II. nutzte die Situation, zog gut die Hälfte der Grafschaft ein, und setzte den Askanier Albrecht II. aus der Orlamünder Linie, als Statthalter ein. Die gesamten Zusammenhänge rund um diese Hälfte der Grafschaft, es steht im Kontext mit einem unehelichen Sohn des Königs, Niels von Halland-Schwerin, überspringen wir. Jener Sohn nahm ebenfalls am Kreuzzug in Ägypten teil, wo er sein Leben ließ. Vater Waldemar sah sich veranlasst die Interessen seines unmündigen Enkels zu vertreten, womit er in Konflikt zu Graf Heinrich von Schwerin kam.

Heinrich kehrte 1222 vom fehlgeschlagenen Kreuzzug zurück und trat in Verhandlungen mit dem dänischen König hinsichtlich der strittigen Grafschaftshälfte. Nach Heinrichs Auffassung kam die gesamte Grafschaft ihm, dem letzten weltlichen Nachfahren seinen Vaters in Gänze zu. Waldemar II. ging nicht auf die Argumentation ein. Ob Heinrich schon jetzt auf Rache sann oder ob der Zufall es mit sich brachte und er einfach die Gunst der Stunde ergriff, entzieht sich der Kenntnis. Wie auch immer, er hatte den dänischen König und den Thronfolger in seine Hand gebracht und schaffte sie heimlich auf Burg Lenzen und somit ins Brandenburgische, womit er die Markgräfin, die noch immer für ihre Söhne die Regentschaft leitete, in politische Verlegenheit brachte. Hierauf ließe er die wertvollen Geiseln auf Burg Dannenberg verbringen. Im später so genannten Waldemarturm, einem rund 30 Meter hohen Bergfried, wurden König und Sohn bis 1224 inhaftiert, bevor sie nach Schwerin kamen. Heinrich stellte für ihre Freilassung enorme Forderungen auf. Neben der Grafschaft Schwerin, forderte er dass Dänemark alle deutschen Gebiete die es bislang unter seine Lehnsherrschaft brachte, in die Unabhängigkeit entließ. Weiter sollte sich der dänische König wieder als Vasall dem Reich unterordnen und abschließend ein enormes Lösegeld bezahlen. Verzicht auf Rache durch Leistung der Urfehde sei noch erwähnt. Alles auf eine Karte setzend, zu verlieren hatte er nichts, blieb Heinrich von Schwerin unbeeindruckt von allen Drohungen, seien sie vom dänischen König oder sogar vom Papst kommend. Unter den deutschen Vasallen Waldemars fand der Graf schnell Anhänger. Bald sagten sich die ersten von Dänemark los. Es bekam eine Dynamik, die sich bald entlud. Wir kommen noch auf den weiteren Verlauf der Angelegenheit zurück, wollen an der Stelle aber wieder in den bisherigen Zeitstrahl zurückkehren, um chronologisch nicht zu weit vorwegzugreifen.

Aus den Jahren 1223 und 1224 sind einige weniger interessante Urkunden überliefert. Markgräfin Mechthild, immer mit ihren Söhnen unterzeichnend, ist hier ebenso aktiv wie parallel Graf Heinrich von Anhalt, der formelle Kindsvormund. Erwähnenswerterweise zeichnen die Markgräfin und ihre Söhne nie zusammen mit ihm, woraus ersichtlich wird, dass landesherrliche Vormundschaft und Privatvormundschaft nicht verschiedene Aspekte der gleichen Sache waren, sondern etwas grundlegend Verschiedenes und eine Vermischung beider Kompetenzen dann, und auch nur scheinbar auftrat, wenn beide Funktionen von der gleichen Person wahrgenommen wurde, was beiläufig erwähnt üblich war. Ein Konflikt oder Kompetenzgerangel zwischen der Markgräfin und dem Grafen gab es scheinbar nicht, zumindest ist kein Hinweis dazu überliefert.

Von großem Interesse ist das Jahr 1225. In einer Urkunde vom 6. November unterzeichnet Johann erstmals völlig alleine als Markgraf von Brandenburg, aber unter Nennung des jüngeren Bruders Otto als Mitunterzeichner. Es fehlte fortan die Mutter, die bis zu diesem Zeitpunkt stets in folgender oder ähnlicher Weise auf Urkunden vorweg aufgeführt war: „Mechtildis marchionissa et eius filii Johannes et Otto marchiones Brandenburgensis…„, Markgräfin Mechthild und ihre Söhne Johann und Otto, Markgrafen Brandenburgs…

Das Jahr 1225, spätestens ab dem November, muss also der Zeitpunkt gewesen sein, wo Johann die Regierung übernahm. Das Interregnum in Brandenburg endete. Es ist überhaupt jene Urkunde, aus der auf das Geburtsjahr Johanns geschlossen werden kann. Geht man von der Annahme aus, dass im Mittelalter im sächsischen Raum mit bereits zwölf Jahren die bedingte Volljährigkeit erreicht war, resultiert daraus ein Geburtsjahr von 1213. Ein Fürst, Halb- oder Vollwaise, übernahm mit Erreichen dieses Alters die Regentschaft über das Land seines Vaters. Der Sachsenspiegel gibt hierzu wichtige Hinweise und erwähnt dabei verschiedene Stufen bis zum Erreichen der Volljährigkeit. Eine verbindliche Festlegung ab wann die Mündigkeit erreicht war, fällt trotzdem wegen regionaler, wie zeitlicher Dynamiken schwer und wird von Fall zu Fall auch anders gehandhabt worden sein. Veränderungen in diesem Bereich sind bis in die heutige Zeit vorgenommen worden. Noch im späteren 20. Jahrhundert haben sich diesbezüglich viele Veränderungen ergeben. In Deutschland, BRD wie DDR, sowie in Österreich und der Schweiz, entwickelte sich die Festlegung auf das heute übliche Alter von 18 Jahren in Teilschritten. Zeitlich waren die Anpassungen in den genannten Ländern zwar eng miteinander verknüpft, woraus man eine Gleichförmigkeit meint ablesen zu dürfen, tatsächlich aber behielten sich die jeweiligen Gesetzgeber unterschiedliche Ausprägungen von Land zu Land vor, insbesondere in den Bereichen der Strafmündigkeit. So war es auch im Mittelalter. Im sächsischen Raum praktizierte man es mitunter anders als im schwäbischen oder fränkischen Rechtsraum.

Markgraf Johann I. und Bruder Otto III. urkundeten seit Ende 1225 zwar gemeinsam, doch nur Johann benutzte ein Siegel. Man erkennt hier eine Parallele bezüglich des Verhaltens Ottos II. hinsichtlich seines Bruders, Graf Heinrich von Gardelegen. Otto II. war regierender Markgraf, Heinrich war aber allem Anschein nach als Mitregent nahezu gleichberechtigt.

Johann übernahm 1225 nicht nur die Regentschaft, er wurde gleichzeitig gesetzlicher Vormund seines noch unmündigen Bruders. Der Graf Heinrich von Anhalt, der bisher diese Rolle ausübte, erscheint seit Juli 1225 nicht mehr auf Urkunden und wurde wohl im Spätsommer oder Herbst seiner bisherigen Aufgaben enthoben, was dafür spricht, dass Johann wohl ab Mitte des Jahres 1225 das zwölfte Lebensjahr vollendet hatte.

Erste Regierungsjahre, Dänemark, Kaiser & Papst

Die meisten der bekannten Urkunden aus dem brandenburgischen Herrschaftsgebiet thematisierten während dieser Zeit Schenkungen und Gunstzuweisungen zugunsten der Kirche. Überall im Reich verhielt es sich ganz ähnlich. Um die Wende zum dreizehnten Jahrhundert hatten zahlreiche Städte selbst in provinzialen Gegenden die Rolle der Klöster als Wirtschafts- und Kulturzentrum übernommen. Dem städtischen Leben kam im Reich eine ständig wachsende Rolle zu. Es bildete sich in diesem Zusammenhang eine neue Gruppe außerhalb des Klerus, die im Rahmen der städtischen Verwaltung Lesen und Schreiben konnten. Auch an den fürstlichen Höfen machte sich mit zeitlichem Versatz unter den Ministerialen ein Wandel breit. Das Beispiel des Eike von Repgow sei nochmal erwähnt. Diese Veränderungen spiegeln sich auch in den Urkunden der brandenburgischen Markgrafen wider. Der Dokumentenanteil, in dem herrschaftliche Aktivitäten im Rahmen von Städten beschrieben werden, stieg zusehends. Es gibt uns eine Einblick in die alltäglichen Betätigungsfelder eines Territorialfürsten. Wir lesen beispielsweise von Regelungen die Gewandschneiderei betreffend oder bezüglich Vereinbarungen was das Wiederverkaufsrecht für Fleischerkarren angeht, um nur einige ausgesprochen profan wirkende Verwaltungsaufgaben zu erwähnen.

Die ersten anderthalb Jahre bereiste Johann die Mark, bestätigte Städten und Mannen ihre Privilegien und nahm deren Huldigungen und Lehnseide entgegen. Sein Itinerar weist dabei ein auffälliges Übergewicht für die Altmark und die Regionen entlang der Elbe auf. Die Nähe zum demnächst verschwägerten Lüneburger Hof, wo die ältere Schwester als zukünftige Gattin des dortigen Herzogs lebte, und auf ihre baldige Rolle als Landesherrin vorbereitet wurde, die übrigens ihrerseits zahlreiche Male in der Altmark verkehrte, brachte einmal mehr die Wichtigkeit der alten, linkselbischen Provinz zum Ausdruck, die trotz Hebung der östlichen Siedlungsräume, an Wichtigkeit noch hinzugewonnen hatten. Seit den frühen Tagen hatten sich der Kolonialraum östlich der Elbe vergrößert und war spürbar in seiner Entwicklung vorangeschritten, doch entwickelte sich die Region der Altmark in der gleichen Zeit noch mehr.

Im Mai 1227 kam es zur ersten militärischen Bewährungsprobe. Am 28. April war in Braunschweig Pfalzgraf Heinrich gestorben. Obwohl erstgeborener Sohn Heinrichs des Löwen, starb er doch als letzter der vier Brüder. Pfalzgraf Heinrichs eigener Sohn war noch vor ihm verschieden, so dass er seinen Neffen, Herzog Otto von Lüneburg, den zukünftigen Schwager unserer markgräflichen Brüder, noch zu Lebzeiten zum Erben der welfischen Allodialgüter im Braunschweiger Raum bestimmte. Sowohl der Kaiser als auch der Wittelsbacher Herzog Ludwig von Bayern (1173 – 1231), genannt der Kelheimer, erhoben Ansprüche. Kaiser Friedrich II. wurde von kaiserfreundlichen Braunschweiger Ministerialen unterstützt, die sich hieraus persönliche Vorteile in Form einer Standeserhöhung versprachen. Konstant strebten die Menschen aller Gesellschaftsstufen danach, ihr jeweiliges Abhängigkeitsverhältnis zu mildern. Der Unfreie suchte mit der Flucht in eine freie Stadt – Stadtluft macht frei – ein freier Bürger zu werden. Ein Ministerial strebte nach dem Adelsstand, der niedere Adel nach dem Freiadelsstand. Selbst Bistümer versuchten sich ihrer übergeordneten Kirchenprovinz durch Exemption zu entwinden. Alles strebte nach Unabhängigkeit und vielleicht war alles ein fast verklungener Widerhall alter Zeiten, frei nach den Worten Hegels, „Der Geist der Germanen, ist der Geist der Freiheit“.

Otto von Lüneburg war nicht gewillt auch nur auf einen Teil seines Erbe zu verzichten und sammelte seine Truppen und Vasallen östlich von Braunschweig. Die jugendlichen Markgrafen von Brandenburg zogen ihm mit ihrem Kriegsvolk entgegen, um ihn bei der Wahrung seiner Rechte zu unterstützen. In den Straßen Braunschweigs kam es zu Kämpfen mit kaiserlichen Anhängern, bei denen sich der Herzog und seine brandenburgischen Verbündeten siegreich durchsetzten und die Stadt unter ihre Kontrolle brachten.

Kehren wir zum gefangenen Dänenkönig Waldemar II. und seinem Sohn zurück. Noch immer war er auf Burg Dannenberg an der Elbe inhaftiert und weigerte sich beharrlich auf die hohen Forderungen des Schweriner Grafen einzugehen. Die dänischen Großen machten derweil den askanischen Neffen des Königs, den Grafen Albrecht von Orlamünde, zum Reichsverweser. Dieser sammelte im Herbst 1224 ein dänisches Heer um mit Waffengewalt eine Lösung zu suchen. Im Januar 1225 kam es bei Mölln, südlich von Lübeck, zu einer von beiden Seiten bis zum Äußersten geführten Winterschlacht bei klirrendem Frost. Eine norddeutsche Fürstenkoalition trat dem dänischen Heer unter Albrecht von Orlamünde entgegen und schlug es völlig. Albrecht geriet hierbei ebenfalls in Gefangenschaft. Ein totales dänisches Fiasko zeichnete sich an. Graf Heinrich von Schwerin eroberte Schloss und Grafschaft Schwerin zurück und führte seine wertvollen Gefangenen nach dort. Unter dem Eindruck der Niederlage wurden die im Sommer 1224 abgebrochenen Verhandlungen erneut aufgenommen und fanden im November 1225 im Vertrag von Bardowick eine Einigung. Es wurde die Zahlung von 45.000 Mark Silber, die Unabhängigkeit der deutschen Gebiete unter dänischer Lehnshoheit, Verzicht auf Rache und uneingeschränkte Handelsprivilegien für Lübeck, Hamburg und andere aufstrebende Seestädte vereinbart. Der dänische König musste auf alle Forderungen von 1224 eingehen, die er damals noch entschieden zurückwies, und jetzt sogar darüber hinaus Auflagen erfüllen. Im Dezember wurde Waldemar und sein Sohn entlassen. Als Unterpfand musste er stattdessen drei jüngere Söhne als Geiseln stellen, bis die auferlegten Forderungen erfüllt waren. Sein Neffe Albrecht von Orlamünde blieb derweil in Gefangenschaft.

Brandenburg war in diesem Konflikt unbeteiligt geblieben. Es war das Jahr, in dem Johann I. in der zweiten Jahreshälfte die Regentschaft in der Mark übernommen hatte. Über den welfischen Verlobten von Johanns und Ottos erstgeborener Schwester Mechthild, dem Herzog Otto von Lüneburg, Neffe Waldemars II., bestand eine Verbindung nach Dänemark, weswegen die Markgrafen auch in der Folgezeit ihre Neutralität gegenüber den nordischen Königreich beibehielten.

Schon 1226 begann sich König Waldemar erneut zu rühren. Militärisch erholt, strebte er die Wiedererrichtung der alten dänischen Machtstellung im norddeutschen Ostseeraum an. Von der im Vertrag von Bardowick geleisteten Urfehde, dem Verzicht auf Rache, ließ er sich vom Papst befreien, der sich im anbahnenden Konflikt mit Kaiser Friedrich II. über den rachedurstigen Dänenkönig nur freuen konnte. Von seinem Eid befreit, konnte Waldemar ohne Verzug die nächste Runde des Konflikts einleiten. Im Herbst rückte er in Ditmarschen ein und belagerte zeitgleich Rendsburg, wo das gegnerische Aufgebot lagerte. Es kam zur Schlacht die er, trotz schmerzlicher Verluste, für sich entscheiden konnte. Brandenburg, mittlerweile unter der Regentschaft des jungen Markgrafen Johann, blieb wie schon erwähnt neutral. Anders verhielt es sich mit dem Neffen Waldemars. Herzog Otto von Lüneburg war als zur Loyalität gegenüber dem Reichsoberhaupt verpflichtet, doch wog das verwandtschaftliche Verhältnis mit dem dänischen König höher. Er sympathisierte mit seinem dänischen Onkel zwar nicht in Bezug auf dessen Opposition wider das Reich, doch hoffte der Herzog auf diese Weise seinen Einfluss auf Holstein ausweiten zu können und altes Gebiet seines 1180 entmachteten Großvaters zurückzuerlangen. Als sich im Mai 1227 die Auseinandersetzungen um das Braunschweiger Erbe mit den Kaiserlichen entspann, wurde aus latenter Unterstützung, offene Waffenhilfe. Der dänische König, beflügelt vom Erfolg des Spätjahrs 1226, befand sich seit Frühling 1227 auf dem Vormarsch. Seine Gegner, eine Koalition norddeutscher Fürsten und Städte, darunter Graf Adolf von Holstein, der das Oberkommando führte, Erzbischof Gerhard von Bremen, Graf Heinrich von Schwerin, zahlreiche Adelsaufgebote aus den mecklenburgisch-pommernschen Gebieten, ein sehr großes Stadtaufgebot Lübecks und zuletzt Herzog Albrecht von Sachsen. Dem dänischen König zog Herzog Otto von Lüneburg, nach vorläufiger Beilegung des Braunschweiger Erbstreits, mit einem Unterstützungsheer entgegen. Bei Bornhöved, zwischen dem heutigen Kiel im Norden und Bad Segeberg im Süden gelegen, kam es am 22. Juli 1127 zur Entscheidungsschlacht. Unmittelbar vor Eröffnung des Waffengangs wechselte das Ditmarscher Truppenkontingent von der dänischen Seite, zum deutschen Koalitionsheer über. Gewarnt von seinen Ratgebern, fasste sich Waldemar II. dennoch ein Herz und eröffnete die Attacke. 14.000 Dänen und Verbündete, trafen auf fast so viele Truppen auf der Gegenseite. Die Schlacht verlief außergewöhnlich blutig. Am Ende des Tages war Waldemar vernichtend geschlagen. Die Hälfte seines Heeres lag auf dem Schlachtfeld. Auch wenn das Koalitionsheer ebenfalls schwere Verluste beklagte, blieben deren Verluste erheblich geringer. Herzog Otto von Lüneburg geriet in Gefangenschaft, während der König nur mit knapper Not diesem Schicksal entging. Mit der Niederlage in Ostholstein brachen die dänischen Ambitionen in Norddeutschland zunächst einmal zusammen, was sich auf die weitere Entwicklung der deutschen Seestädte im nordwestlichen Ostseeraum förderlich auswirkte. In Kürze wurde Lübeck als Zentrum der bald entstehenden Hanse zur Lokalmacht, wie man es in gleicher Weise sonst nur von den noch einflussreicheren italienischen Seestädten kannte.

Die brandenburgische Neutralität wirkte sich unvorteilhaft auf die märkischen Ansprüche hinsichtlich Pommern aus. Brandenburg ging bei der Verteilung der Beute völlig leer aus. Markgraf Johann und sein Bruder Otto standen zu dieser Zeit wegen ihres Engagements für den Herzog von Lüneburg auf Kriegsfuß mit den kaiserlichen Ambitionen in Norddeutschland. Sie konnten sich keine Hoffnungen auf kaiserliche Gunsterweisungen machen. Im Mai halfen die jungen Markgrafen, beide in den frühen Teenagerjahren, die Rechte ihres Schwagers auf dessen Braunschweiger Erbe zu wahren. Jetzt, nachdem Herzog Otto von Lüneburg gefangen nach Schloss Schwerin weggeführt wurde, machte sich der damals selbst erst sechszehnjährige Heinrich VII., Mitregent und Statthalter im nördlichen Reichsteil, im August mit einem Truppenaufgebot abermals daran, die staufischen Ansprüche auf Braunschweig durchzusetzen. Er stand mit seinen Truppen schon bei Goslar, als ihm die brandenburgischen Brüder in Braunschweig entgegentraten, um ein weiteres Mal für die Interessen ihres Schwagers einzustehen. Heinrich zog ab, ohne es zur bewaffneten Konfrontation kommen zu lassen. Eine für beide Seiten unerfreuliche Situation verlief glimpflich und ohne Blutvergießen. Grundsätzlich nicht antistaufisch gesinnt, stellten sie ihre verwandtschaftliche Nähe zum welfischen Haus klar über die Interessen der kaiserlichen Familie, was man vielleicht als politisch unklug deuten könnte, jedoch die unbedingte Priorität dynastischer Familienverbindungen hervorhebt. Sie opponierten dabei nicht gegen das Reich und dessen Interessen, denn Friedrich II. und Sohn Heinrich VII. waren nicht in ihrer Rolle als oberste Vertreter des Reichs aktiv, sie versuchten stattdessen ihre staufische Hausmacht zu erweitern und agierten in eigener Sache. Die Gefahr einer Ausweitung des Konflikts im stets unruhigen sächsischen Raum war zwar nicht von der Hand zu weisen, doch blieb die Angelegenheit wegen der sich zuspitzenden außenpolitischen Probleme des Kaisers selbst innerhalb des sächsischen Gebietes eng auf den Braunschweiger Raum beschränkt. Friedrich II. hatte zu dieser Zeit ganz andere Sorgen und es war nur wahrscheinlich, dass er Welfen und Askanier noch für seine Italienpolitik benötigte, wenigstens aber nicht als Oppositionelle brauchen konnte. Das Verhältnis des Kaisers zur römischen Kirche bewegte sich in großen Schritten auf einen neuerlichen Tiefstand zu. In Rom war Papst Honorius III. verstorben. Die kaiserliche Politik, die seit Heinrich VI. darauf abzielte Unteritalien ins Reich zu inkorporieren unter gleichzeitiger Restauration kaiserlicher Autorität in Oberitalien, kollidierte wieder mit den politischen Interessen des Kirchenstaats und dem Separatismus der Lombarden. Der zum Regierungsbeginn Friedrichs II. vielversprechend begonnene Ausgleich von Staufern und Papsttum, drohte kolossal zu scheitern. In Oberitalien brodelte unter den namhaften Kommunen eine ständige regionale Rivalität. Als Oberhaupt sah sich der Kaiser nicht nur berufen, sondern allein dazu befugt, als oberster Richter und Vermittler aufzutreten, doch lehnte Mainland und seine Anhängerschaft des Kaisers Gericht aus Sorge vor Befangenheit entschieden und provokant ab. Wieder war die Ehre des Reichs und des Kaisers – honor imperii et imperatoris, wie es der Großvater, der alte Kaiser Rotbart ausdrückte – durch die neuerlichen Missachtungen empfindlich verletzt. Papst Gregor IX. (um 1167 – 1249), seit etwas mehr als einem Jahr im Amt, vermittelte zunächst noch, indem er die renitenten Kommunen wegen Majestätsmissachtung zur Bereitstellung von 400 Rittern zum anstehenden Kreuzzug des Kaisers verurteilte. Friedrich ging dies jedoch nicht weit genug, doch vertagte er die Angelegenheit bis nach dem Kreuzzug, denn die Zeit lief ihm davon. Schon mehrfach war er seinem Kreuzzugsgelübde nicht nachgekommen und gemahnt worden. Es drohte ihm endgültig die Exkommunikation. Der neue Papst zeigte nicht die gleiche Nachsicht, wie es noch bei Honorius III. der Fall war. Anfang September schiffte Friedrich sich und sein Heer auf einer relativ kleinen Flotte ein. Die Schiffsdecks waren mit Truppen, Tieren und allerlei Material überfüllt. In den heißen, spätsommerlichen Temperaturen brach eine Seuche aus, die sich schnell in der Flotte ausbreitete. Ausschlaggebend hierfür waren einmal mehr die desolaten hygienischen Zustände unter den dichtgedränkten Truppen. Viele Tote waren zu beklagen, darunter sehr prominente, wie der Landgraf von Thüringen. Auch der Kaiser erkrankte, erholte sich aber wieder. Er brach schon nach zwei Tagen die Fahrt ab und landete mit der Flotte bei Otranto, am südlichen Absatz des italienischen Stiefels. Der Papst akzeptierte die ausgebrochene Seuche nicht als Rechtfertigung des Abbruchs und sprach am 29. September 1227 den Kirchenbann über Friedrich aus. Am 23. März 1228, es war der Gründonnerstag, bestätigte er in feierlicher Weise den Kirchenbann und sprach gleichzeitig das Interdikt gegen alle Städte aus, die den Kaiser unterstützen würden.

Der Kaiser war in Italien vorerst ausmanövriert aber nicht matt gesetzt. Seine Exkommunikation zweigte nicht die von Gregor IX. erhoffte Wirkung. Es formierte sich neben dem lombardischen Städtebund keine zweite Opposition gegen den Staufer. Die mit dem Bann einhergehenden Wirren reichten dennoch, um die jungen Markgrafen vor irgendwelchen Gegenreaktionen Friedrichs oder seines Sohns zu bewahren. Die brandenburgische Parteinahme in der Braunschweiger Erbangelegenheit zugunsten des Schwagers und wider die staufischen Hausinteressen, blieb ohne Folgen.

Aus dem Jahr 1228 sind zwei Schenkungsurkunden an die Klöster Diesdorf und Lehnin von Interesse. Schenkungen dieser Art waren vornehmlich dem eigenen Seelenheil oder jenem verstorbener Vorfahren gewidmet. Die damit bedachten Klöster verpflichteten sich an bestimmten Gedenktagen Seelenämter abzuhalten, um durch Gebet und Fürsprache die Verweildauer der Seele im vermeintlichen Fegefeuer zu verkürzen, so zumindest die Überzeugung der Zeit. Beiläufig geben beide Schriftstücke weitere Informationen. So gibt das Dorf, das dem Kloster Lehnin übereignet wurde, Aufschluss darüber, wie weit die territoriale Ausdehnung und der Einflussbereich der Mark zwischenzeitlich fortgeschritten war. In einer der Urkunden wird das Dorf Drewitz, heute ein südöstlicher Stadtteil Potsdams, erstmalig erwähnt. Es kann als Beweis herangezogen werden, dass die Mark die Havel-Nuthe Linie überschritten und in die Region des Teltow vordrang. Die mittlere Havel, mit der Festung Spandau als Eckpunkt, war somit schon nicht mehr die südöstliche Grenze der Mark, wie es seit Albrecht dem Bären. Wahrscheinlich wurde nördlich und südlich der hier westwärts fließenden, bei Spandau in die Havel einmündenden Spree, nach Osten vorgefühlt. Flüsse waren von jeher wichtige Grenz- und gleichzeitig Expansionslinien. Im Nordosten war die Osterweiterung der Mark erheblich weiter fortgeschritten. Markgraf Otto II. brachte das ostwärts Ruppin gelegene Gebiet unter seine Kontrolle. Spätestens Albrecht II., der Vater der jetzt regierenden Markgrafen, erreichte die Oder und sicherte das Gebiet militärisch ab. Die bei Oderberg errichtete Festung deckte gleichzeitig nach Norden gegen die damalige dänisch-pommersche Bedrohung ab und fungierte als Zwingburg gegenüber den slawischen Einwohnern des Gebiets. Deutsch besiedelt wurde die von Slawen spärlich bewohnte Region während jener Zeit fortgesetzter Auseinandersetzungen höchstens vereinzelt, wenn überhaupt. Nach dem Friedensschluss mit Dänemark im Jahre 1219 und Konsolidierung der bisherigen Landnahme, konnte die Besiedlung ostwärts des Ruppiner Lands, im Barnim, der südlichen Uckermark etc., tatkräftig eingeleitet werden, ein Werk dem sich die markgräflichen Brüder Johann und Otto mit Aufmerksamkeit widmeten.

Die Quellenlage ist dürftig, doch scheint der Zuzug neuer Siedler aus den Reichsteilen jenseits der Mark, vorzugsweise aus Holland, Friesland und Flandern nicht versiegt zu sein. Die große Marcellusflut vom 16. Januar 1219, die je nach Bericht zwischen 30.000 und 50.000 Todesopfer forderte, vereinzelt wird sogar von 100.000 gesprochen, entfachte eine erneute Flüchtlingswelle unter den überlebenden Küstenbewohnern, die es Landeinwärts oder gleich in die östlichen Kolonisationsräume rechts der Elbe zog. Daneben dürfte sich ein erster märkischer Bevölkerungsüberschuss unter der länger schon zugewanderten bäuerlichen Landbevölkerung bemerkbar gemacht haben. Wahrscheinlich zog es dritt- oder noch später geborene Bauernsöhne vermehrt in die weiter östlich gelegenen Siedlungsgebiete, da es auf der väterlichen, unter mehreren Familienangehörigen geteilten Scholle, für sie kein ergiebiges Auskommen mehr gab. Freilich gab es in den ersten Kolonialräumen noch umfangreich unerschlossenes Land, doch diese wilden Landschaften durch langwierige Trockenlegungen und Rodungen urbar zu machen, war unbedingt kräfteraubender, als sein Glück in besser geeigneten Gegenden weiter im Osten zu suchen. Auf diese Weise kam es in der Mark zu seiner typischen Bevölkerungsverbreitung auf der ganzen Fläche, bei allgemein geringer Dichte, wobei ganzen Regionen sehr lange fast unberührt in ihrer natürlichen Form erhalten blieben. Noch ein halbes Jahrtausend später, unter den großen preußischen Königen Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. waren ganze märkische Landstriche völlig unerschlossen und unberührt.

Magdeburger Fehde und Ende des dänischen Krieges

Herzog Otto I. von Braunschweig-Lüneburg, der welfische Schwager unserer beiden jugendlichen Markgrafen, kam im Januar 1229 aus der Schweriner Gefangenschaft, wo er seit der dänischen Niederlage von Bornhöved festgehalten wurde. Noch im Frühjahr entstanden Spannungen mit dem Bischof von Havelberg und im weiteren Verlauf mit dem Erzbischof von Magdeburg. Letzter war involviert in die prokaiserlichen Aufständen in Braunschweig gegen den herzoglichen Erben aus Lüneburg. Erneut stellten sich Johann und Otto an die Seite des Schwagers. Vielleicht war nicht nur die verwandtschaftliche Nähe zum Hause Braunschweig-Lüneburg ausschlaggebend. Möglicherweise spielten auch gegenseitige Ansprüche auf ein begrenztes Gebiet entlang des Flüsschen Plane, ein linker Nebenfluss der Havel, eine gewisse Rolle.

An diesem Gewässer, das im Süden in den Breitlingsee mündet, südwestlich der Stadt Brandenburg gelegen, kam es zur Schlacht zwischen beiden Aufgeboten. Beflügelt durch die zwei schnellen Erfolge des Jahres 1127, mochten Johann und Otto, oder ihre Ratgeber, allzu sorglos vorgegangen sein. Mit der Masse des Heeres überschritten die Markgrafen den Flussdamm, gefolgt von den Trosswagen, dahinter die Nachhut. Der Erzbischof wartete geduldig, bis die Trosse auf dem Damm ins Stocken gerieten, dann griff er die zahlenmäßig weit unterlegene brandenburgischen Nachhut an. Die Trossknechte versuchten zum Hauptkontingent zu flüchten und ließen ihre Fuhrwerke herrenlos zurück. Auf der panischen Flucht ertranken viele. Das völlige Chaos auf dem Damm, der jetzt restlos durch die verwaisten Nachschubwagen verstopft war, hinderte die Markgrafen ihren in Bedrängnis geratenen Einheiten zur Hilfe zu eilen, wodurch sich deren Schicksal schnell vollendete. Mittlerweile ergriff selbst das brandenburgische Hauptkontingent eine bange Stimmung. Die Magdeburger bahnten sich ihren Weg über den Fluss, indem sie die Wagen rechts und links vom Damm schoben, um die Brandenburger zu stellen, die jetzt jeden Mut verloren hatten und sich absetzten. Aus Rückzug wurde ungeordnete Flucht, dann wilde Panik. Die Magdeburger stießen zunächst nach, schlugen viele nieder und nahmen zahlreiche Gefangene. Alles versuchte das nahegelegene Brandenburg an der Havel zu erreichen, dass aus Vorsicht in der hereinbrechenden Nacht seine Tore verriegelte und Feind wie Freund ausschloss. Das Gerücht von Verrat lag in der Luft, doch waren die Städter einfach nur vorsichtig. Sie konnten in der Dunkelheit nicht zwischen Brandenburger und Magdeburgern unterscheiden. Die Flucht ging weiter, quer durchs Havelland, ins rund sechzig Kilometer östlich gelegene Spandau, das glücklich am übernächsten Tag erreicht wurde. Der Erzbischof verzichtete auf eine mit allem Nachdruck betriebene Verfolgung und handelt hierin gegen den ausdrücklichen Rat seiner Ministerialen, die dringend eine rücksichtslose Ausnutzung des errungenen Sieges empfahlen.

Erzbischof Albrecht hatte in den zurückliegenden Jahren viel im päpstlichen- und kaiserlichen Dienst verbracht und befand sich hierzu oft über längere Zeit in Italien. Jetzt, wo Friedrich II. unter Kirchenbann stand, war es nur wahrscheinlich, dass man ihn bald wieder dorthin rufen würde, um zwischen Kaiser und Papst zu vermitteln. Es lag ihm deswegen nichts daran, eine lange Fehde auszutragen und sich einen dauerhaften, nach Rache sinnenden Feind zu schaffen. Des Weiteren stand eine noch unerfüllte Klausel des Rückkaufvertrags der Lehnsvormundschaft von 1221 im Raum. Der Bischof hatte seinerzeit sein Geld fristgerecht in den vereinbarten zwei Chargen erhalten, stand selbst aber noch im Obligo. Er hatte sich vertraglich dazu verpflichtet die Markgrafen bei der kaiserlichen Belehnung zu unterstützen. Bislang war das nicht erfolgt. Es hatte sich bislang dazu keine Gelegenheit ergeben. Hätte sich das gegenseitige Verhältnis zu Brandenburg durch einen langwierigen Krieg ernsthaft zerrüttet, war die Gefahr groß, dass er die erhaltenen 1.900 Mark Silber zurückerstatten müsste. Die Fehde, welche für die beiden Markgrafen mit einer empfindlichen Niederlage einher ging, fand damit ein rasches und für Brandenburg glückliches Ende.

In den ersten Monaten des Jahres 1230 ging der Konflikt im Norden mit der Freilassung der letzten dänischen Geiseln, darunter drei jüngere Söhne des Waldemars II., zu Ende. Brandenburg war seit dem Frieden von 1219 in den nordischen Angelegenheiten strikt neutral geblieben, besonders in der heißen Phase seit 1223, was sich zunächst aus dem brandenburgischen Interregnum bis Spätjahr 1225 ergab, aber auch aus der Verschwägerung mit dem Hause Lüneburg, das seinerseits über die weibliche Linie eng mit dem dänischen Königshaus verwandt war. Aus der Neutralität wurde nach und nach ein engeres Verhältnis zu Dänemark, besonders jetzt, wo der Friede mit dem Reich alle Befangenheiten aus dem Weg räumte. Zwei Generationen lang haben beide Seiten miteinander gerungen, praktisch immer um Pommern, jetzt, in der dritten Generation, kam es zum völligen Umschwung in den bilateralen Beziehungen. Das Verhältnis war so eng geworden, dass Markgraf Johann als einer der dänischen Bürgen auftrat, die mit König Waldemar II. die Einhaltung des Friedensvertrags beschworen.

Die Schwertleite

Zu Pfingsten 1231 kam es in der Neustadt-Brandenburg zu einem freudigen Ereignis. Die jungen Markgrafen erhielten ihre Schwertleite. Im Vormonat wurde das schon erwähnte Wormser Konkordat von König Heinrich VII. unterzeichnet, ein Jahr später durch den Kaiser bestätigt. Die Autonomie in den Reichslehen wurde ganz erheblich erweitert. Der Kaiser verzichtete, um nur einige Beispiele zu nennen, fortan auf den Bau von Burgen außerhalb seiner eigenen Gebiete oder auf die Errichtung von Märkten, die dazu geeignet wären, den Marktplätzen eines Fürsten abträglich zu sein. In den Territorien verlor das Reichsoberhaupt praktisch jede Handhabe.

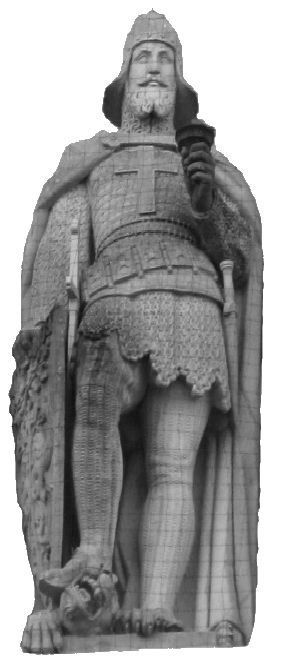

Markgraf Johann, zwischenzeitlich um die 18 Jahre alt, erhielt gemeinsam mit seinem Bruder Otto die Schwertleite. Sie wurden festlich in den Ritterstand erhoben. Der Ursprung der Schwertleite geht wahrscheinlich auf altgermanische Initiationsriten zurück, die damit den Übergang eines Jünglings ins wehrfähige Mannesalter feierten. In Frankreich und England, wo neben dem fränkischen und angelsächsischen, auch das keltische und romanische Erbe seine Spuren hinterlassen hatte, setzte sich seit einiger Zeit statt dieser Form der Rittererhebung, der vereinfachte Ritterschlag durch. Dieser war überhaupt geeigneter größere Gruppen von Kandidaten durch eine beschleunigte Zeremonie zu schleusen, was besonders nach einer Schlacht zweckmäßig war, wenn sich Krieger durch besonderen Mut im Kampf ausgezeichnet hatten und als Lohn vom Lehnsherrn in den Ritterstand erhoben wurden. Im deutschen Reichsteil hatte sich das germanische Erbe länger und unverfälschter erhalten, wodurch die ursprünglichere Schwertleite als Ritual dauerhafter praktiziert wurde. Regionale Unterschiede und Vermischungen zwischen Riten des anglonormannischen und francogallischen Ritterschlags, sowie der Schwertleite, waren häufig. Die Art der Festlichkeiten unterlag dabei einer steten Veränderung und nahm vielerorts an Umfang fortlaufend zu. Zwar wurde der Akt als solcher schon immer angemessen gefeiert, doch blieben die Aufwände selbst noch im Frühmittelalter überschaubar. Im Verlauf des Hochmittelalters wucherte das Zeremoniell stellenweise ins Uferlose und erhielt beiläufig einen regelrecht sakralen Charakter.

Vielleicht stellt man sich die Frage, wieso ein Reichsfürst überhaupt zum Ritter gemacht wurde? An sich war der Rang des Ritters unterhalb jedes anderen Edelmanns. Welten trennten ihn von einem regierenden Fürsten. Die Frage wäre also nur berechtigt. Unsere beiden Markgrafen folgten hierin einer sich im zwölften- und dreizehnten Jahrhundert ausbreitenden Mode. Von Geburt dem reichsunmittelbaren Adel zugehörig, war der Ritterstand, aus rein hierarchischer Sicht betrachtet, kein erstrebenswerter Rang, er barg allerdings einen hohen idellen Wert. Der Ritter galt als Idealtypus des christlichen Kriegers und war Vorkämpfer und Verteidiger von Recht und Ordnung, so die reine Lehre. Noch heute verbinden wir überwiegend positive Attribute damit, wenn wir beispielsweise von ritterlichem Verhalten reden. Selbst der Kavalier leitet sich vom französischen Wort für Ritter ab, dem Chevallier, beiläufig erwähnt ebenso der Kavallerist, der bewaffnete Reiter, womit sich der Kreis an der Stelle schließt. Bei der romantischen Verklärung des Reiterkriegers hoch zu Rosse, spielte der Minnesang eine profilgebende Rolle. Ritter zu sein, war schick und prestigeträchtig. Wer es sich finanziell erlauben konnte, zelebrierte die Erhebung auf publikumswirksame Weise vor großer Menge und feierte mit zahlreichen Gästen.

Wie die Schwertleite der askanischen Brüder zu Pfingsten verlief, ob mit großem Prunk, oder in beschaulicher Weise, ist nicht überliefert. Die Chronisten berichten nur über das eigentliche Ereignis, ohne Erwähnung von Gästen. Auch wer die Verleihung vornahm ist ungeklärt, denkbar wäre der Erzbischof von Magdeburg, kurz vor seiner erneuten Abreise nach Italien zum Kaiser. Dass als Austragungsort Brandenburg an der Havel gewählt wurde, kann als deutliches Bekenntnis zur Stadt als der namensgebende Residenz ihres Fürstentums gesehen werden.

Hoftag zu Ravenna

Als im Jahr 1221 die Markgräfin die Rechte auf die Landesverwesung vom Magdeburger Erzbischof abkaufte, verpflichtete dieser sich vertraglich, den jungen Markgrafen zur offiziellen Belehnung durch das Reichsoberhaupt zu verhelfen. Mittlerweile waren zehn Jahre vergangen und die Markgrafen waren mündig. Bislang hatte Erzbischof Albrecht seinen Teil der Vereinbarungen in dieser Hinwicht noch nicht erfüllt. Zunächst spielte das kindliche Alter der Markgrafen, nachdem sie mündig waren, kam die Dauerabwesenheit des Kaisers hemmend hinzu. Friedrich II. verweilte fast ständig in Italien, wo er den Kirchenbann abstreifen konnte und sich das Verhältnis zu Papst und Kurie wieder besserte. Wesentlich hatte Friedrichs spektakulärer Kreuzzugserfolg von 1228/29 dazu beigetragen. Nach monatelangen Verhandlungen mit Sultan al–Kamil (arabisch الكامل محمد الملك) wurde Jerusalem und andere christliche Stätten kampflos übergeben. Die zwischen Papst und Kaiser im Spätjahr 1229 eingeleiteten Friedensverhandlungen führten am 28. August 1230 zum Friedensschluss von San Germano. Hermann von Salza, vierter Hochmeister des Deutschen Ordens, hatte am erfolgreichen Ausgang großen Anteil. Friedrich II. erhielt endlich freie Hand, um sich einem anderen, einem alten Konfliktherd mit aller Kraft zuzuwenden.

Schon seit dem Großvater, seit Friedrich Barbarossa, loderten wiederholt Auseinandersetzungen mit verschiedenen oberitalienischen Kommunen, die sich unter der Führung Mailands im Lombardenbund vereint hatten. Befreit vom Kirchenbann, die prestigeträchtige Rückeroberung Jerusalems im Rücken, wobei ihm außer seinem eigenen, beiläufig erwähnt, bescheiden großen Heer von etwa 11.000 Mann, vor Ort nur der Deutsche Orden beistand, während Templer, Johanniter, vor allem aber der Metropolit von Jerusalem nicht nur jede Hilfe versagten, sondern offen agitierten, stand er auf dem Höhepunkt seiner Macht.

Mit dem auf den 1. November 1231 nach Ravenna einberufenen großen Hoftag sollte eine starkes Signal an die rebellischen Städte geschickt werden. Der Städtebund der seit der Schlacht von Legnano, vor mittlerweile mehr als einem halben Jahrhundert, war selbstbewusster, renitenter und separatistischer wie nie, und suchte das Treffen der Reichsfürsten zu hintertreiben. Sie sperrten die Alpenpässe und tatsächlich gelangten nur wenige deutsche Fürsten pünktlich nach Ravenna. So mancher macht unterwegs kehrt und reiste wieder nach Hause. Selbst des Kaisers Sohn, der römisch-deutsche König Heinrich VII. blieb nördlich der Alpen zurück. Um das Verhältnis von Vater und Sohn stand es beileibe nicht zum Besten. Sein Ausbleiben vergrößerte die Spannungen noch und nährte den Argwohn des Kaisers.

Der offen zur Schau gestellte Trotz der lombardischen Rebellen fachte den Zorn Friedrichs an. Es war eine massive Verletzung des Honor imperii. Die Kluft zwischen den Kaiserlichen, gemeinhin als Ghibellinen bezeichnet und den Oppositionelle, Guelfen genannt, wuchs weiter an. Im Gegensatz zu seinem Großvater, griff Friedrich II. dennoch nicht zu den Waffen, um dadurch ein neuerliches Exempel zu statuieren. Barbarossas Fanal an Mailand von 1162 sollte sich unter ihm nicht wiederholen. Stattdessen suchte er zum zwiten Mal den Schiedsspruch des Papstes. Nicht freiwillig, das darf gesagt werden. Lieber hätte er die oberrichterliche Gewalt selbst ausgeübt, aber genau daran, an der vermeintlichen Voreingenommenheit des kaiserlichen Gerichts, entzündete sich überhaupt erst der Gegensatz. Für den Moment erneuerte er nur die Reichsacht über die rebellischen Städte und wartete auf das päpstliche Urteil.

Unabhängig dieser reichspolitischen Kontroversen, ist der Hoftag er im Hinblick auf Brandenburg von erheblichem Interesse. Friedrich II. belehnte hier im Dezember 1231 den Markgrafen Johann mit der Mark Brandenburg. Gleichzeitig erhielt sein Bruder die Eventualbelehnung für den Fall, dass Johann sterben sollte. Johann leitete zu diesem Zeitpunkt zwar schon seit sechs Jahren die Geschicke der Mark, doch erst mit der formellen Belehnung erhielt seine Regierung einen offiziellen Charakter. Streng genommen endete auch jetzt erst das Interregnum in Brandenburg. Für gewöhnlich ist ein Reichsfürst bei einem so bedeutsamen Ereignis wie der der Belehnung mit einem Reichslehen persönlich zugegen, im Falle Johanns und Ottos gibt es allerdings keinerlei Hinweise, dass sie in Ravenna weilten. Auf keiner der dort ausgestellten Urkunden erscheinen die Markgrafen unter den Zeugen. Wären sie anwesend gewesen, hätten wir sie unzweifelhaft auf wenigstens einigen der Schriftstücke als Mitunterzeichner gefunden. Die Anreise und sofortige Abreise kann man als Erklärung ausschließen, auch wenn der eine oder andere Historiker dies zu Felde führt, so Hermann Krabbo, dessen sonstigen Auslegungen man mit gutem Gewissen folgen kann. Die Lösung des Anwesenheitsproblems ergibt sich durch den 1221 zwischen Markgräfin Mechthild, ihren unmündigen aber mitzeichnenden Söhnen und dem Magdeburger Erzbischof Albrecht geschlossenen Vertrag. Wir erinnern uns, dass der Erzbischof sich darin ausdrücklich verpflichtete den beiden Markgrafen bei der Belehnung durch den Kaiser behilflich zu sein. Dass Erzbischof Albrecht hierzu der geeignete Kandidat war, erkennt man an der Tatsache, dass bis zu seinem Tod einer der wichtigsten Berater und Unterstützer des Kaisers war. Seine wiederholten Aufenthalte in Italien wurden erwähnt, wo er in reichspolitischen Angelegenheiten dem Kaiser diente. Sein Einfluss auf Friedrich II. war hoch. Alle Vorraussetzungen zur Belehnung waren erfüllt. Johann war mittlerweile 18, der Kaiser war auf dem Höhepunkt seines Ansehens und hatte endlich Zeit sich den Angelegenheiten des nördlichen Reichsteils zu widmen. Der Hoftag bot die angemessene Kulisse und das notwendige Publikum für einen Belehnungsakt, den der Erzbischof initiierte und wohl stellvertretend für Johann empfing. Der Belehnungsakt war zwischenzeitlich fast zum reinen Formalismus geworden, kein König oder Kaiser konnte es ohne triftigen Grund wagen, die Nachfolgebelehnung zu verweigern. Unter den weltlichen Reichsfürsten hätte es größte Besorgnis um die eigene Nachfolge ausgelöst. An deren unausbleiblichem Widerstand, wäre ein solches Verfahren, das ursprünglich die spezifische Personenbelehnung, nicht aber notwendigerweise die Belehnung des oder der männlichen Erben vorsah, gescheitert. Längst war die unmittelbare Vererbung der väterlichen Reichslehenen auf die nächste männliche Generation üblich geworden, aus Gewohnheit wurde Recht, der Lehnsakt verkam zu einer reinen Formsache, um den Anschein zu wahren. Nachträglich interessanter war eine andere Verlautbarung. Neben der eigentlichen Belehnung, wurde dem Haus Brandenburg die Oberlehnsherrschaft über das Herzogtum Pommern gegeben, genau genommen die unter Kaiser Heinrich VI. bereits ausgesprochene Oberherrschaft bestätigt. Die Herzöge von Pommern verloren erneut ihre Reichsunmittelbarkeit, die sie einst von Barbarossa erhielten, bald wieder einbüßten, indem sie ein zweites Mal unter dänisches Diktat gerieten. Nach den dänischen Niederlagen bei Mölln 1225 und Bornhöved 1227, war Pommern wieder für kurze Zeit unabhängig geworden. Mit der Urkunde von Ravenna, die zum Zeichen ihrer Bedeutung mit einer goldenen Bulle versehen wurde, endete nach vier Jahren diese Unabhängigkeit schon wieder, wenngleich Brandenburg seinen Anspruch erst geltend machen musste, denn die Herzöge unterwarfen sich nicht freiwillig. Wir kommen darauf zurück.

Die kaiserliche Entscheidung in dieser Sache bleibt erstaunlich. Zur Erklärung gehen wir acht Jahre zurück, ins Jahr 1223. Im Mai hatte der Schweriner Graf Heinrich den dänischen König Waldemar II. und seinen ältesten Sohn und königlichen Mitregenten, ebenfalls Waldemar mit Namen, in abenteuerlicher Weise gefangen genommen und ins Reich verschleppt. Dänemark war in den zurückliegnden rund 20 Jahren zu einer Großmacht geworden und hatte eine Anzahl deutscher Fürsten unter seine Lehnshoheit gebracht. Des Grafen Husarenstück brachte neue Bewegung. Wie einst der Babenberger Herzog von Österreich seinen illustren Gefangenen Richard Löwenherz an Kaiser Heinrich VI. dem Kaiser auslieferte, dachte auch der Schweriner Graf beim aktuellen Haupt, bei Friedrich II. Rückendeckung einzuholen, denn ganz wohl war ihm mit seiner Beute nicht, hatte er doch keinerlei Macht eine zu erwartenden dänischen Militärschlag abzuweisen. Dass sich eine norddeutsche Fürstenkoalition wider Dänemark bilden würde, war zum damaligen Zeitpunkt nicht gesichert. Er trat also in Verhandlungen mit dem abwesenden, in Italien verweilenden Kaiser. Am 24. September 1223 kam es zum Vertrag von Nordhausen. Hierin wurden die Bedingungen definiert, unter welchen die Gefangenen, die an das Reich ausgeliefert werden, auf freien Fuß kämen. Sie mussten dem Grafen Urfehde schwören, das heißt auf jede Form der Rache verzichten, alle Gebiete jenseits der Eider wieder abtreten. Weiter dem Grafen Heinrich, den Grafen Adolf von Dassel und Adolf von Schauenburg zurückgeben, was ihre Vorväter besaßen. In diesem Passus waren auch die „pueri de Brandenburg“ aufgeführt, die beiden brandenburgischen Knaben. Mit dem Besitz, bezogen auf Brandenburg, war Pommern gemeint. Bedingung für die Rückerstattung war die aktive Unterstützung in dem sich ohne Zweifel bald abzeichnenden Krieg gegen Dänemark, denn der gefangene König und der dänische Kronrat, lehnten alle Bedingungen kategorisch ab. In den erwähnen Schlachten von Mölln (1225) und Bornhöved (1227) wurde das dänische Heer jeweils entscheidend geschlagen, der König, ohne Aussicht auf militärischen Erfolg, war daraufhin zur Annahme gezwungen. Brandenburg verhielt sich neutral, die Hintergründe dazu habe. wir weiter oben erläutert. Bezogen auf die Klauseln des Nordhausener Vertrags, hatte Brandenburg, hatten die Markgrafen keinen Teil beigetragen, eher noch das Gegenteil, dennoch waren sie Nutznießer in der Belehnungsbulle von Ravenna, acht Jahre später. Die Frage nach Friedrichs Beweggründen ist noch unbeantwortet, gedankenlos dürfte es nicht vorgenommen worden sein, dagegen spräche schon die intensive Beratung durch den Magdeburger Erzbischof Albrecht, der als norddeutscher Fürst die dortigen Verhältnisse bestens kannte, auch wenn er in Reichsgeschäften ausnehmend stark gebunden war. Die wahrscheinlichste Erklärung dürfte die unsichere Ausgangslage im Nordosten sein. Während sich in Holstein eine Stabilisierung zeigte und eine erneute dänische Militärintervention auf absehbare Zeit unwahrscheinlich war, sah die Situation in Pommern anders aus. Die dänische Flotte, die Rede ist von einigen dutzend Schiffen, Flotten wie man sie aus späteren Zeiten kannte, sind hier natürlich nicht gemeint, konnte die deutsche Ostseeküste leicht kontrollieren und jederzeit Truppen entlang des langen Küstenverlaufs anlanden oder sogar über die Oder flussaufwärts bringen. Es war ein gelungener Schachzug des Kaisers, wenn er durch die brandenburgische Lehnshoheit über Pommern, die Markgrafen zur Schutzmacht erklärte, die einerseits das Gebiet gegen Angreifer verteidigen würden und die andererseits, bezogen auf Dänmark, in allerbestem Einvernehmen standen. Dänemark würde eher nicht das Einflussgebiet eines befreundeten Fürstentums angreifen wollen und so zu seinen deutschen Gegnern ein weiteres Fürstentum hinzuaddieren. Zuletzt vergessen wir darüber nicht, dass Pommern, dass seine beiden Herzöge, sich sehr wohl als unabhängig betrachteten, egal was ein ferner Kaiser, der sich seit Jahren in Italien aufhielt, oder sein königlicher Sohn und Statthalter, dessen Autorität vom Kaiser fortwährend untergraben wurde, oder zwei Markgrafen, wovon einer gerade herangewachsen war, dazu sagten. Die brandeburgische Lehnshoheit über Pommern war formell vielleicht gegeben, tatsächlich aber völlig vage und genau das wusste der Kaiser selbstverständlich.

Otto wird offizieller Mitregent

Das Jahre 1231 ging für die beiden askanischen Markgrafen in Brandenburg mit der Belehnungsbulle von Ravenna überaus erfolgreich zu Ende. Die formelle Belehnung mit der Mark war vollzogen, Otto erhielt die Eventualbelehnung für den Fall dass Johann sterben sollte und als Krönung war die Lehnshoheit über Pommern ein weiteres Mal verliehen worden, womit der brandenburgische Anspruch reichsrechtlich für den Augenblick kaum mehr bestritten werden konnte. Dass die Dinge im steten politischen Wandel waren, muss kaum erwähnt werden. Es galt immer den Moment auszunutzen, um entweder die Weichen für zukünftige Maßnahmen zu stellen, oder vollendete Tatsachen schaffen. Die Mark Brandenburg hatte zwischenzeitlich eine imposante Ausdehnung erreicht. Im Norden des Reichs gab es kein größeres Fürstentum an Fläche. Seine Infrastruktur war jedoch noch schwach entwickelt, besonders jenseits der wenigen städtischen Zentren, die sich östlich der Oder alle an Flüssen hatten. Nur die Altmark war auch in der ländlichen Peripherie einigermaßen konsistent entwickelt. Größe und das Entwicklungsdefizit in der Fläche, das sich je weiter nach Osten, je mehr bemerkbar macht, erschwerte eine effektive Landesregierung, die auf ständige Reisetätigkeiten des Landesherren gegründet war, analog zum Reisekönigtum der römisch-deutschen Könige und Kaiser.

Dies und sicher auch das ausgeprägt gute Verhältnis, veranlasste Johann im Laufe des Jahres 1233 seinem Bruder Otto die volle Mitregentschaft in der Mark einzuräumen. Ein schriftliches Vertragswerk, sofern je eines ausgestellt wurde, existiert nicht mehr. Als Beweis der Annahme dient ein erstmals diesem Jahr aufgetretenes, eigenes Siegel Ottos III. Wir erwähnten es, auch wenn er zuvor schon auf Urkunden als Mitzeichner neben seinem Bruder erschien, war bislang nur das Siegel Johanns in Erscheinung getreten. Weshalb Johann sich gerade im Jahre 1233 dazu entschied, hat vermutlich damit zu tun, dass Otto in diesem Jahr volljährig wurde.

Möglicherweise bahnte sich schon in diesem Jahr ein wichtiges Hochzeitsprojekt an und die Standeserhöhung Ottos war hierzu eine notwendige Voraussetzung. Wir sehen Markgraf Otto, gemeinsam mit seinen Verwandten, dem Grafen Heinrich von Anhalt, der ehemalige Kindsvormund von 1220 – 1225, und Herzog Albrecht von Sachsen-Wittenberg, am böhmischen Hof König Wenzels I. (1205 – 1253). Das beschriebene Zerwürfnis der Brüder Heinrich und Albrecht, aus der askanischen Nebenlinie Herzog Bernhards III. von Sachsen, schien längst überwunden, ebenso das zwischen der brandenburgischen – und der sächsischen Linie und man betrieb zu diesem Zeitpunkt gemeinsame Politik. Ob schon 1133 ein Heiratsvertrag vereinbart wurde, ist nicht nachweisbar, es fehlt das schriftliche Zeugnis, fest steht, dass Otto im Juni 1243 die älteste Königstochter Beatrix von Böhmen heiratete. Die Liste der aus dieser Verbindung geborenen Nachkommen folgt später. Beatrix brachte als Mitgift die Oberlausitz mit den Zentren Bautzen und Görlitz mit in die Ehe. Zu Beginn in der Form eines Pfandbesitzes, fiel die vom brandenburgischen Kerngebiet getrennte Landschaft später ganz an die Mark. 1234 wurde in Görlitz und 1240 in Bautzen, je ein Franziskanerkloster gegründet, als Keimzelle des Landesausbaus. Noch bevor das Gebiet überhaupt fest an die Mark gefallen war und sogar noch vor dem Vollzug der Ehe. Es bringt die Entschlossenheit zum Ausdruck, mit der die Markgrafen ihre Besitzungen zu entwickeln und auszuweiten suchten.

Den Bruder zum Mitregenten der Mark zu erheben zeugte nicht nur von großem Vertrauen in die gegenseitige Eintracht und bewies gewissermaßen auch so etwas wie ein visionäres Auge, denn die geteilte Regentschaft erwies sich alsbald überaus segensreich für Brandenburg.

Mainzer Hoftag von 1235